EMI(電磁妨害)測定において、プリアンプは測定感度を向上させるために重要な役割を果たしますが、その使用には効果と逆効果の両面が存在します。P1dB(1dB圧縮点)とNF(雑音指数)という2つの主要な特性の観点から、その詳細を以下に説明します。

1. プリアンプによる効果(メリット)

プリアンプを導入する最大の目的は、測定器自体のノイズフロアを下げることで、微弱なEMI信号を測定可能にすることです。

NF(雑音指数)の観点から

-

感度向上: NFは、アンプが信号にどれだけノイズを付加するかを示す指標です。NFが低いプリアンプを使用すると、測定システム全体のNFを大幅に改善できます。

-

ノイズフロアの低下: 測定システムのノイズフロアは、初段(プリアンプ)のNFによって大きく決定されます。プリアンプのNFが低ければ、スペクトラムアナライザなどの後段の測定器のノイズフロアが高くても、システム全体のノイズフロアはプリアンプのノイズフロアに近づきます。これにより、微弱なEMI信号をノイズに埋もれさせることなく検出できるようになります。

-

S/N比(信号対雑音比)の改善: ノイズフロアが下がることで、測定対象のEMI信号とノイズの差が大きくなり、S/N比が向上します。これにより、測定の信頼性が高まります。

2. プリアンプによる逆効果(デメリット)

プリアンプの使用は感度を向上させる一方で、いくつかの問題を引き起こす可能性があります。特に、P1dBが低いプリアンプを使用する場合に顕著になります。

P1dB(1dB圧縮点)の観点から

-

非線形性の問題(飽和): P1dBは、アンプの出力が線形に動作しなくなる点を示す指標です。入力信号がP1dBに近づくと、アンプの増幅率が低下し、信号が歪み始めます。EMI測定では、測定器に入力される信号レベルが大きくなる場合があるため、プリアンプのP1dBを超えると、測定値が正確でなくなる可能性があります。

-

相互変調歪み: P1dBが低いプリアンプに複数の強い信号が入力されると、プリアンプ内部で相互変調歪みが発生し、元の信号には存在しないスプリアス信号(偽の信号)が生成されることがあります。これらのスプリアス信号は、真のEMI信号と誤認される可能性があり、正確な測定を妨げます。

-

ダイナミックレンジの制限: P1dBは、プリアンプが線形に動作できる入力信号の最大値を事実上制限します。プリアンプのP1dBが低いと、測定可能な信号のダイナミックレンジ(測定可能な最大信号と最小信号の差)が狭くなり、強い信号と弱い信号が混在する環境では、強い信号によって飽和してしまうことで、弱い信号が測定できなくなることがあります。

3. 効果と逆効果のバランスの取り方

プリアンプの効果を最大限に活用し、逆効果を避けるためには、以下の点に注意する必要があります。

-

適切なプリアンプの選択: 測定対象のEMI信号のレベルや周波数帯域、スペクトラムアナライザの性能を考慮して、適切なNFとP1dBを持つプリアンプを選択することが重要です。特に、強い信号が想定される環境では、P1dBの高いプリアンプを選択するか、プリアンプの使用を検討する必要があります。

-

入力信号レベルの管理: プリアンプの入力に過大な信号が入らないように、必要に応じてアッテネータ(減衰器)を併用します。これにより、プリアンプの飽和や相互変調歪みの発生を防ぐことができます。

-

プリアンプのゲインとノイズフロアの関係: プリアンプのゲイン(増幅率)が大きすぎると、後段の測定器の入力段を飽和させる可能性があります。一方、ゲインが低すぎると、プリアンプを使用するメリットが薄れてしまいます。プリアンプのゲインは、システム全体のノイズフロアを最適化し、かつ飽和しないようにバランスを取る必要があります。

まとめ

EMI測定におけるプリアンプは、低NFによって測定感度を向上させ、微弱なEMI信号の検出を可能にするという大きな効果があります。しかし、P1dBが低いプリアンプを使用すると、強い信号によって飽和したり、相互変調歪みを発生させたりする逆効果も生じます。したがって、測定対象の信号環境を考慮し、NFとP1dBのバランスの取れたプリアンプを選択し、適切な信号レベル管理を行うことが、正確なEMI測定には不可欠です。

出典:http://t-sato.in.coocan.jp/terms/gain-compression.html

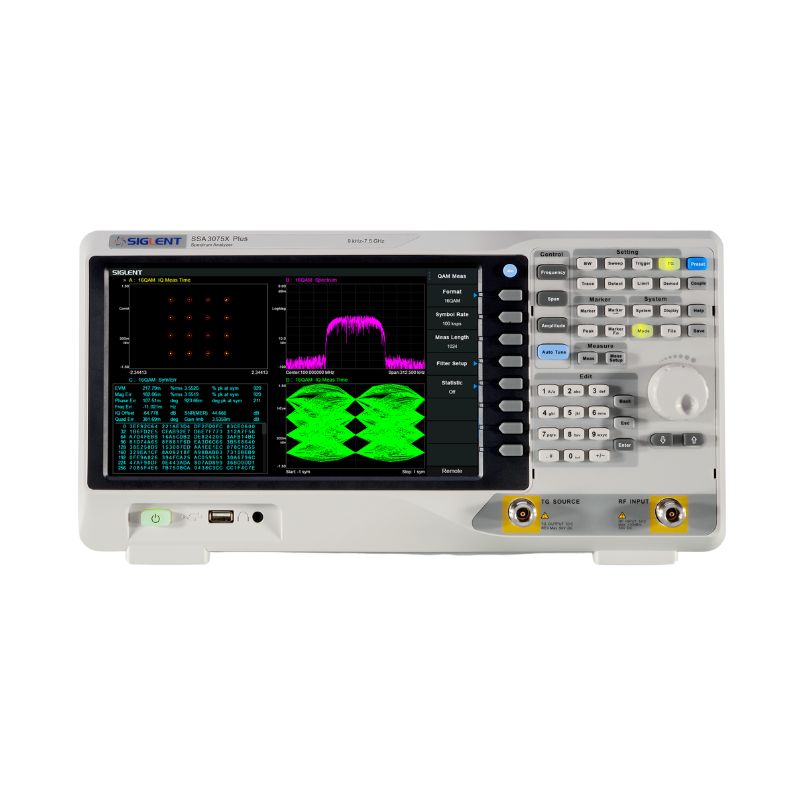

T&MコーポレーションではNEXTEM社と協調してSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(SA, SG, VNA等)と組み合わせたEMI測定システムにおいて、プリアンプの使用を最適化した提案を行っております。

お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/