高周波において50dBのような高いゲインを持つプリアンプを使用する際の主な課題は、信号の歪みや飽和、発振、そしてそれに伴うノイズの増加です。高ゲインであるほど、入力信号のわずかな変動でも出力が大きく変化し、アンプの線形性を維持するのが難しくなります。

P1dBと歪み

P1dB (1dB圧縮点) は、アンプの線形性が失われ始める出力電力レベルを示す重要な指標です。ゲインが線形領域での値から1dB低下する点の出力レベルを指します。

高いゲインのプリアンプでは、P1dBが比較的低い出力レベルで発生しやすい傾向にあります。これは、わずかな入力信号でも出力がアンプの飽和領域に達しやすくなるためです。

-

歪み(非線形性): P1dBを超えると、アンプの出力が入力に対して比例しなくなり、信号の波形が歪みます。これにより、不要な高調波成分や相互変調歪み(IMD)が発生し、元の信号品質が大幅に劣化します。特にEMIを測定するシステムにおいてはプリアンプによる高調波をEUTから発生しているノイズと誤って認識してしまう可能性があります。

-

ダイナミックレンジの制限: 高ゲインは微弱な信号を増幅するのに役立ちますが、同時に強力な信号に対してはすぐに飽和してしまい、アンプが処理できる信号の強さの範囲(ダイナミックレンジ)が狭くなります。これは、複数の信号が混在する環境下で特に問題となります。

その他の課題

高ゲインのプリアンプには、P1dBと歪み以外にもいくつかの課題があります。

-

発振: 高ゲインのアンプは、出力信号が入力に戻ってしまう帰還がわずかでも発生すると、自己発振を起こす可能性があります。これは、回路の設計や実装が不十分な場合に特に起こりやすく、システムの安定性を損ないます。

-

ノイズの増加: プリアンプは信号だけでなく、ノイズも増幅してしまいます。アンプ自体のノイズ指数(NF)が低い場合でも、50dBといった高ゲインで増幅されると、ノイズフロアが大幅に上昇し、目的の信号がノイズに埋もれてしまうことがあります。

-

RFフロントエンドの過負荷: 非常に強い信号が入力されると、プリアンプが飽和するだけでなく、その後に続く回路(ミキサーなど)まで過負荷状態に陥る可能性があります。これにより、受信機の感度が低下する感度劣化(デセンシタイゼーション)という現象が発生し、かえって信号の受信性能が低下してしまいます。

これらの課題を解決するためには、システムの「レベルダイヤ」の最適設計を行い、必要最小限のゲインに抑えるべきです。高ゲインが必要な場合でも、適切なゲイン配分(ゲインステージング)や、必要に応じてアッテネータやフィルタを組み合わせるなどの工夫が重要です。

RF Preamp and Gain Compression Woes

この動画は、高周波プリアンプのゲイン圧縮と課題について解説しているため関連性があります。

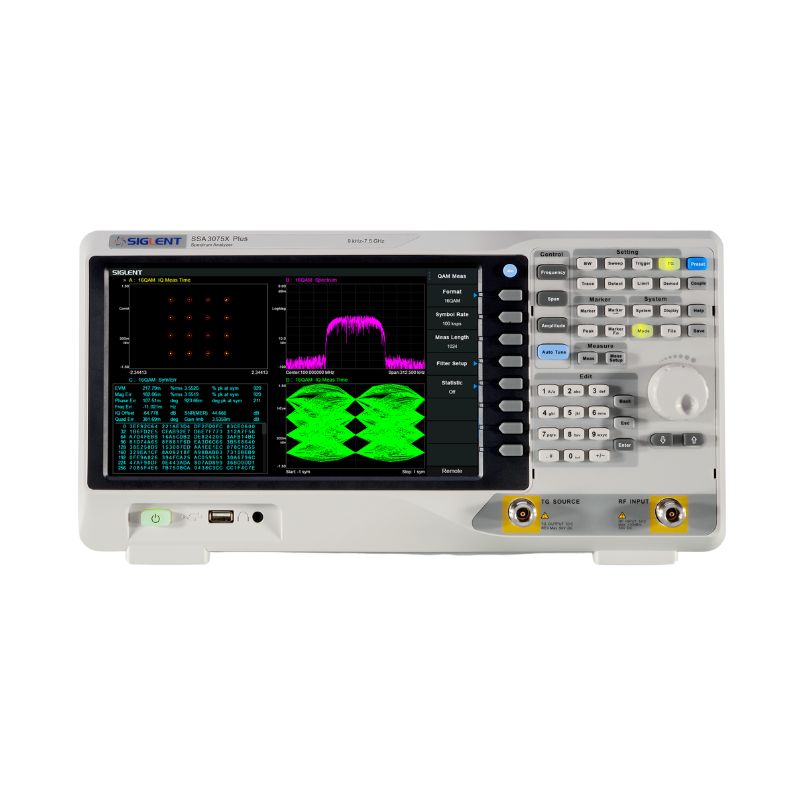

T&MコーポレーションではNEXTEM社と協調してSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(SA, SG, VNA等)と組み合わせたシステムにおいて、プリアンプの使用を最適化した提案を行っております。

お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/