サブテラヘルツ帯(Sub-THz Band)パワーアンプは、主に6G移動通信などの超高速・大容量無線通信を実現するために研究・開発が進められている重要なコンポーネントです。

「サブテラヘルツ帯」は、厳密な定義はありませんが、一般的に100 GHz(ギガヘルツ)を超える周波数帯を指し、ミリ波帯のさらに上の領域、テラヘルツ波(THz)の低い周波数側をカバーします。

📡 サブテラヘルツ帯の重要性

-

広帯域の活用: 100 Gbps(ギガビーピーエス)を超える超高速通信(6Gの要件とされる速度)を実現するためには、より広い周波数帯域が必要であり、サブテラヘルツ帯はその広い帯域が魅力とされています。

-

通信速度の向上: NTTドコモなどの実証実験では、この帯域の活用により、現在の5Gの約20倍となる100 Gbps級の超高速伝送が実証されています。

💡 パワーアンプの役割と技術課題

パワーアンプ(PA: Power Amplifier)は、送信回路(TX: Transmitter)において、周波数変換されたRF信号を増幅し、アンテナから無線伝送に必要な電力(出力パワー)を得るための最終段の回路です。

サブテラヘルツ帯でのパワーアンプ開発における主な技術課題は以下の点にあります。

-

高周波化に伴う性能の劣化:

-

周波数が高くなるほど、トランジスタ(増幅素子)の利得(ゲイン)や最大発振周波数 (fmax) が低下し、十分な出力パワーを得ることが難しくなります。

-

回路の寄生容量・寄生インダクタンスの影響が顕著になり、設計が複雑化します。

-

-

高出力化と高効率化の両立:

-

無線通信の到達距離を確保するためには高い出力パワー(Pout)が必要ですが、同時にバッテリー駆動時間や熱対策のために高い**電力付加効率(PAE: Power-Added Efficiency)**が求められます。この両立が非常に困難になります。

-

-

集積化:

-

システムの小型化・低コスト化のためには、パワーアンプを含むRF回路を**モノリシック集積回路(MMIC)**としてチップ上に集積する技術が不可欠です。

-

🔋 主要なデバイス技術

これらの課題を克服するため、主に以下の高性能半導体材料を用いたデバイス技術が研究・活用されています。

-

III-V族半導体:

-

InP(リン化インジウム): fmaxが非常に高く、300 GHz帯やそれ以上のテラヘルツ帯での高性能・高出力化に有利です。

-

GaN(窒化ガリウム): 比較的低周波のミリ波帯からサブテラヘルツ帯にかけて、高い耐圧と高出力特性に優れます。

-

GaAs(ガリウム砒素): 実用化が進んでいる技術です。

-

-

シリコンベース技術:

-

SiGe BiCMOS(シリコンゲルマニウム・バイポーラCMOS): 低コストでの集積化に優れており、100~200 GHz帯などでの広帯域・高出力アンプの実現が試みられています。

-

サブテラヘルツ帯のパワーアンプやRF技術全般について、さらに具体的なデバイス技術や6G応用について知りたいことはありますか?

この動画は、サブGHz帯からサブTHz帯までのRFおよび応用電磁気学の研究トピックを概説しており、サブテラヘルツ帯のパワーアンプ技術が広範な研究テーマの一つであることを示しています。

From sub-GHz to sub-THz and from -100 to +60 dBm

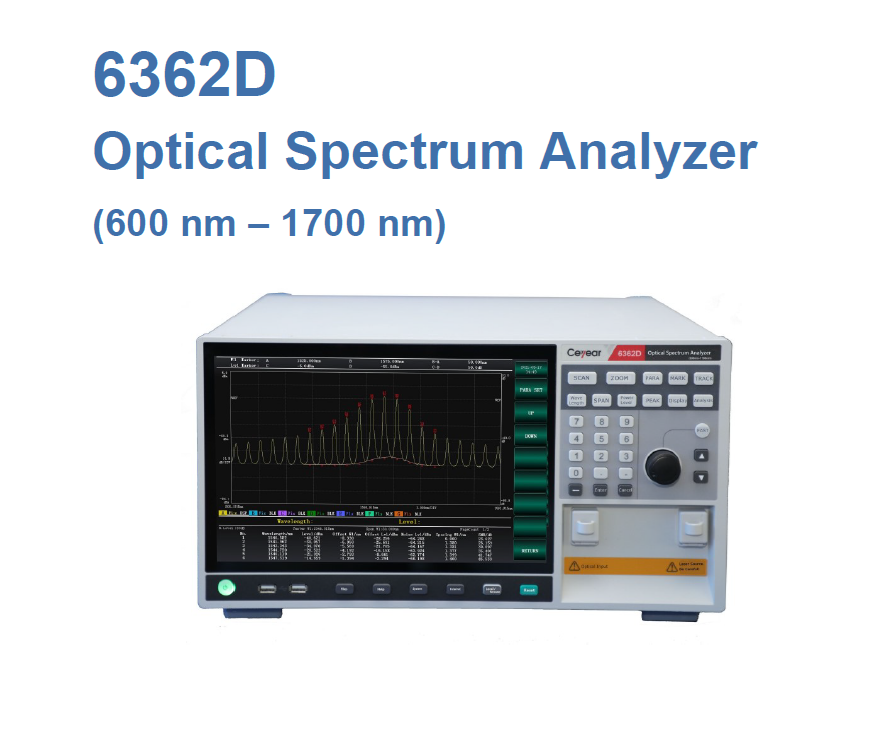

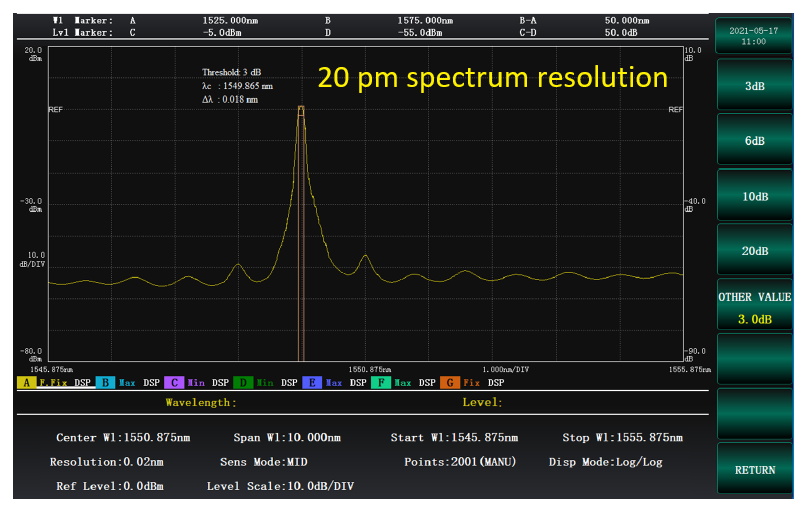

Ceyear社ではLightwave Component Analyzer、Optical Spectrum Analyzerをラインナップしています。

2025年マイクロウェーブ展で展示されます。https://tm-co.co.jp/mwe2025/

|

SSG6M80Aシリーズ ・Coming soon

|

|

|

|

SSA6000A Series Signal Analyzer Main Features ・Coming soon

|

|

SNA6000A Series Vector Network Analyzer Key Features

|