「Cryo CMOS」(クライオCMOS)は、従来のCMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)集積回路を、**極低温(Cryogenic Temperature)**環境下で動作させるための技術、またはその技術を用いて設計された回路そのものを指します。

極低温とは、液体窒素の沸点(77 K、約-196℃)から絶対零度近く(ミリケルビン:mK)までの範囲を指し、特に量子コンピュータの分野では、液体ヘリウムを用いた数ケルビン(K)以下の極低温環境での利用が重要です。

🧊 Cryo CMOSが注目される理由と利点

CMOSを極低温で動作させる主な目的は、量子コンピュータの大規模化(スケーラビリティ)の課題を解決することにあります。

量子コンピュータにおける役割

量子ビット(Qubit)は、そのデリケートな量子状態を維持するために、極めて低い温度(通常、数十mK)で動作させる必要があります。

-

配線問題の解決(スケーラビリティの向上):

-

従来のシステムでは、量子ビットを制御するための電子回路は室温環境に置かれていました。このため、量子ビットの数が増えるほど、室温と極低温冷凍機内部を接続する**膨大な数の配線(ケーブル)**が必要となり、これがシステムの大規模化を妨げる最大のボトルネックでした。

-

Cryo CMOS回路を冷凍機内の**極低温ステージ(数K)**に配置することで、配線の本数を大幅に削減し、量子コンピュータのスケーラビリティを向上させます。

-

-

発熱の抑制:

-

冷凍機内の許容発熱量は非常に厳しく、わずかな発熱でも量子ビットの量子状態を乱してしまいます。Cryo CMOSは、室温回路に比べて低消費電力で動作するように設計・最適化されており、冷凍機への熱負荷を抑制します。

-

一般的なCMOSの性能向上

極低温でCMOSデバイスを動作させると、トランジスタの電気的特性が大幅に改善します。

-

リーク電流の劇的な減少: 熱雑音の減少により、トランジスタのオフ電流(リーク電流)がほぼゼロになり、静的消費電力が大幅に削減されます。

-

性能・効率の向上: キャリア移動度が向上し、トランジスタのオン性能が向上します。これにより、同じ周波数でも消費電力の削減が可能になったり、同じ消費電力で動作速度の向上が期待されたりします。

💻 技術的課題

Cryo CMOSの実現には、以下のような技術的課題が存在します。

-

極低温デバイスモデリング: 一般的なCMOSプロセスは室温動作向けに最適化されているため、極低温環境下でのトランジスタの物理特性(しきい値電圧の変化、ノイズ特性など)を正確に予測し、回路設計に利用するための**新しいコンパクトモデル(PDK)**の開発が必要です。

-

低電力設計の最適化: 許容される熱予算が極めて厳しいため、回路設計全体で静的・動的の両方の消費電力を極限まで抑える必要があります。

-

信頼性: 極低温環境での長期的な動作信頼性を確保するための評価・解析が必要です。

Cryo CMOSは、量子コンピューティングの商用化を実現するための古典-量子インターフェースの基盤技術として、現在、研究開発が最も活発に行われている分野の一つです。

Cryogenic CMOSインターフェースの課題や応用に関するこちらの動画もご参照ください:

Cryogenic CMOS interfaces for large-scale quantum computers: from system & device models to circuits

|

SSG6M80Aシリーズ ・Coming soon

|

|

|

|

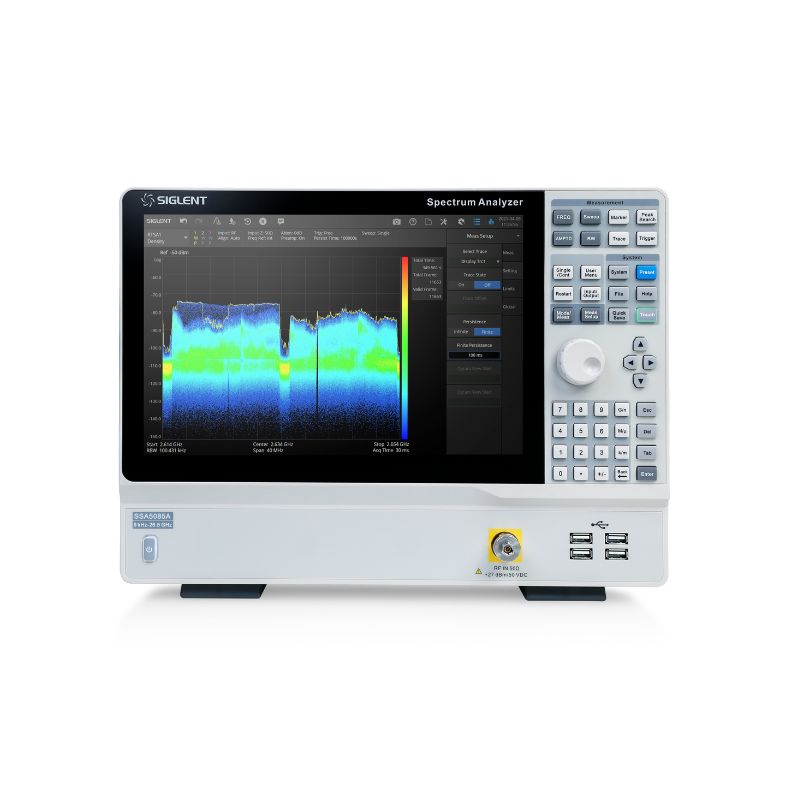

SSA6000A Series Signal Analyzer Main Features ・Coming soon

|

|

SNA6000A Series Vector Network Analyzer Key Features

|

SEM STS SMC