6G向けのテラヘルツ帯フェーズドアレイ無線技術は、超高速・大容量通信を実現するための中核技術として開発が進められています。

テラヘルツ帯(0.1THz ~ 10THz、特に6Gでは100GHz 〜 300GHz帯などのサブテラヘルツ帯を含む)は、**非常に広い周波数帯域**が利用可能であり、これが100Gbpsを超えるテラビット級のデータ伝送速度を可能にする鍵となります。

🚀 開発の背景と重要性

-

超高速・大容量化の要求: 5Gの次の世代である6Gでは、VR/AR、高精細ストリーミング、IoTの爆発的な増加などに対応するため、テラビット/秒レベルのピークデータレートが求められています。

-

テラヘルツ帯の活用: 既存の周波数帯域では限界があるため、利用可能な広大な帯域を持つテラヘルツ帯の利用が不可欠とされています。

-

フェーズドアレイ技術の役割: テラヘルツ波は空間伝搬損失が非常に大きいため、電波を目的の方向に集中させる高い指向性を持つアンテナが必要です。フェーズドアレイ無線技術は、多数のアンテナ素子の位相を制御することで、電波のビームを高速かつ高精度に形成・走査することを可能にします。これにより、テラヘルツ波の大きな損失を補い、長距離通信を実現します。

💡 主要な技術開発と課題

1. 超高速無線機の実現

-

NTTや 東京科学大学(東京工業大学)などの研究チームは、300GHz帯やサブテラヘルツ帯で100Gbps超の超高速伝送を実現するオールCMOSや全二重通信が可能なフェーズドアレイ無線機ICの開発に成功しています。

-

特に、CMOSプロセスで実現することで、小型化、低コスト化、そしてモバイル端末への搭載可能性が高まります。

2. 空間伝搬損失の克服

-

テラヘルツ帯の大きな課題は、高い周波数ゆえの空間伝搬損失(自由空間損失)と大気による吸収です。

-

これに対処するため、多素子アクティブフェーズドアレーアンテナ (APAA) を用いて、ビームを絞り、高い指向性とゲインを得る手法が不可欠です。

3. 全二重通信の実現

-

通信のスループットを向上させるために、送信と受信を同時に行う全二重通信が重要ですが、テラヘルツ帯のような高い周波数では、送信信号が受信機に漏れ込む自己干渉の抑制が大きな課題でした。

-

新提案のアンテナ構成や自己干渉キャンセル技術の導入により、全二重サブテラヘルツフェーズドアレイ無線機の実現が進んでいます。

この分野の進展は目覚ましく、各国で研究開発が進められています。

6G sub-THz proof of concept

この動画は、6Gに向けたサブテラヘルツ帯での実証実験を紹介しており、テラヘルツ帯フェーズドアレイ無線技術の応用の一端を理解するのに役立ちます。

PR:

|

SSG6M80Aシリーズ ・Coming soon

|

|

|

|

SSA6000A Series Signal Analyzer Main Features ・Coming soon

|

|

SNA6000A Series Vector Network Analyzer Key Features

|

|

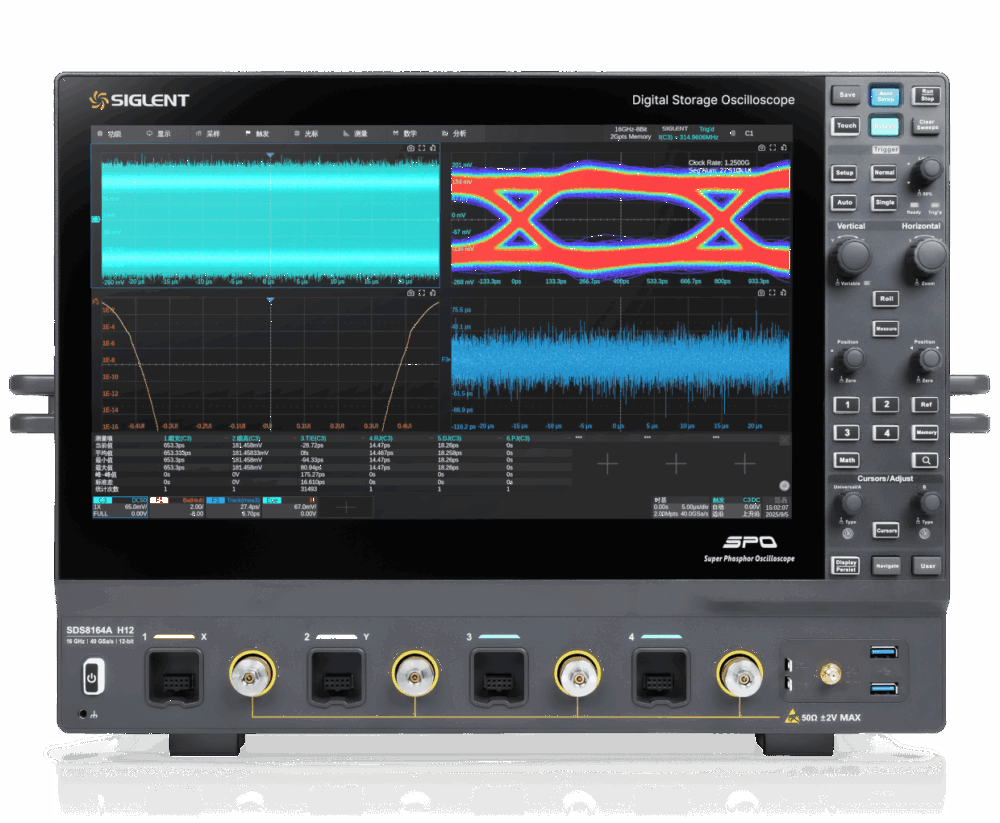

SDS8000Aシリーズ オシロスコープ 特長と利点 ・Coming soon |