この記事ではインピーダンスアナライザを使用するうえで知っていると役立つ基礎知識を解説しています。

インピーダンスアナライザとは

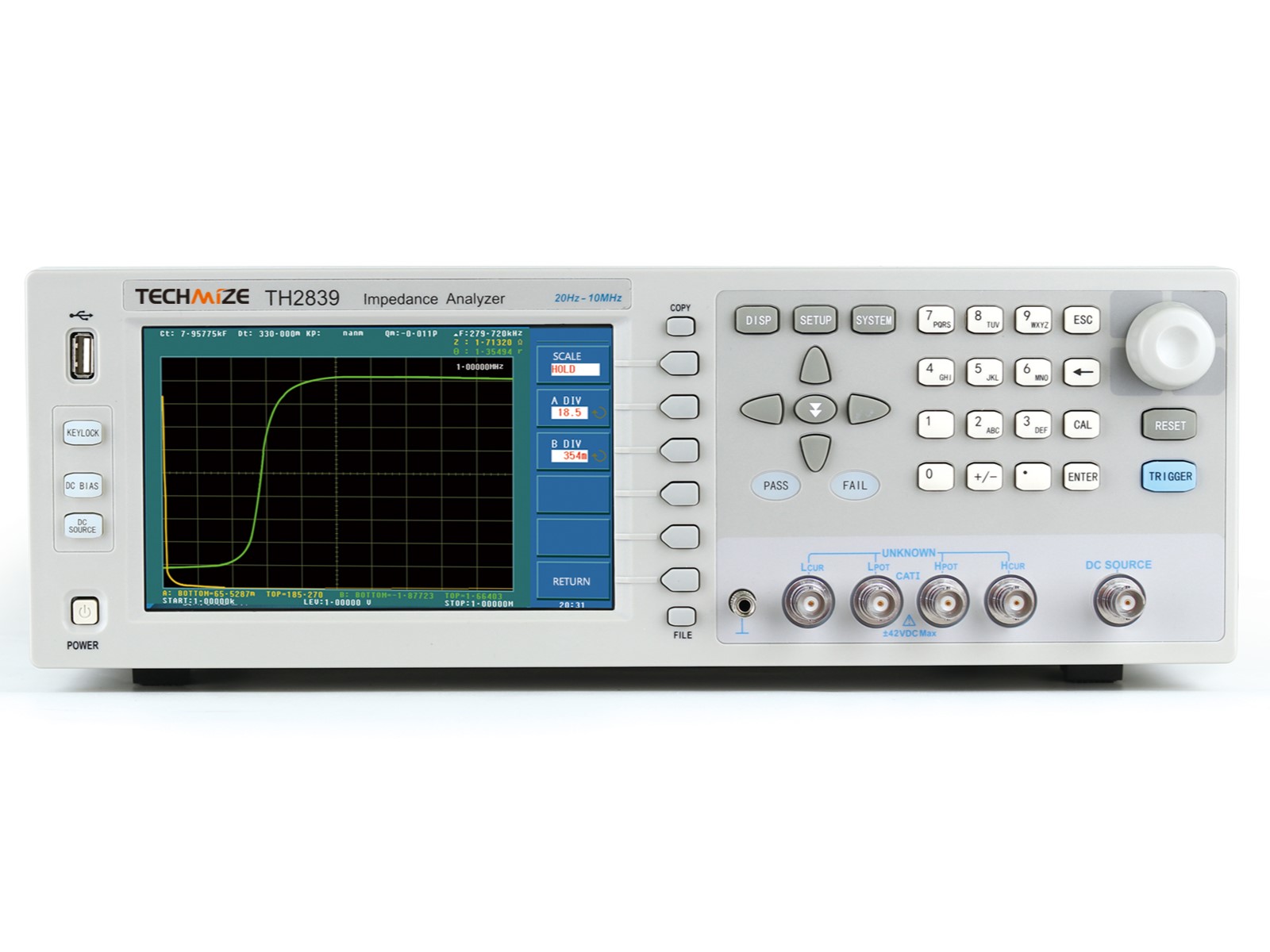

インピーダンスアナライザは抵抗、コイル、コンデンサなどの電子部品の特性を評価するための計測器です。電子部品だけでなく、回路や材料の評価に使用されることもあります。こうした評価対象物はDUT(Device Under Test)と呼びます。

インピーダンスアナライザはその名の通りDUTのインピーダンスZを測定できる他に、抵抗R、リアクタンスX、インダクタンスL、キャパシタンスCなど、インピーダンスに派生する測定することができます。これにより部品単体の特性だけでなく、部品を構成する材質の誘電率εや透磁率μまで算出することが可能です。

インピーダンスアナライザの特徴

インピーダンスアナライザの最も大きな特徴は、指定された周波数範囲で連続的にインピーダンスを測定できることです。この周波数掃引機能によりDUTが周波数に対してどのように変化するかをグラフで可視化でき、電子部品が持つ寄生成分(寄生抵抗ESR、キセインダクタンスESLなど)の影響を把握できます。このような電子部品の周波数特性や寄生成分の影響は、特に高周波回路における回路設計業務や材料開発業務において非常に重要です。さらにインピーダンスアナライザのオプション機能を拡充することで、DCバイアス電圧や大振幅のAC電圧が印加状態の特性を評価することも可能で、これによって実稼働状態におけるDUTの特性を知ることができます。

インピーダンスアナライザの測定原理

インピーダンスアナライザの基本的な測定原理はDUTに既知の交流信号を印加し、その結果DUTの両端に生じる電圧Vとそこに流れる電流Iを検出するというものです。ここで重要なことは電圧や電流の大きさだけでなく、両者の位相差も同時に測定することです。この位相差はリアクタンスXの大きさに相当します。つまり電圧と電流の複素ベクトルの測定を通じて、複素インピーダンスを算出しているということです。

実際の計測器においてはDUTのインピーダンスの大きさや周波数範囲に応じて複数の方式が使い分けられます。ここではI-V法、自動平衡ブリッジ法、Sパラメータ法(ネットワーク解析法)について取り上げますが、その他にもブリッジ法、共振法、TDR法(時間領域ネットワーク解析法)などがあります。

|

表 各測定方式の特徴

自動平衡ブリッジ法

自動平衡ブリッジ法は比較的低い周波数(DC~100MHz程度 )で動作するインピーダンスアナライザやLCRメータで広く採用されている一般的な方式で、周波数帯域が広いことに加えて、インピーダンスレンジが広いという特徴を持ちます。インピーダンスレンジは10%の確度で測定可能なインピーダンスの範囲を表したもので、自動平衡ブリッジ法では 1mΩ ~ 100MΩの範囲を高い精度で測定できます。

自動平衡ブリッジ法はOPアンプの反転増幅回路を応用してものです。具体的には信号源とOPアンプの反転入力端子の間にDUTを接続し、OPアンプの出力端子は帰還抵抗を介して反転入力端子に接続します。また非反転入力端子はGNDと接続します。

|

図 自動平衡ブリッジ法のブロック図

ここで帰還抵抗Rrが既知とすると、DUTへの入力電圧V1とOPアンプの出力電圧V2を測定することでDUTのインピーダンスZが求まります。

|

帰還抵抗Rrの値はDUTのインピーダンスの大きさによって切り替えられるようになっており、これにより高抵抗から低抵抗まで広いインピーダンスレンジに対応できます。一方でOPアンプは周波数が高くなるほどゲインが低下する性質を持っているため、OPアンプの周波数帯域によって測定可能な周波数範囲は制限されます。

I-V法(RF-IV法)

I-V法は入力電圧V1と既知のシャント抵抗Rに掛かる電圧V2を測定し、その複素ベクトル比からインピーダンスを算出するシンプルな方式です。

|

図 I-V法のブロック図(出典:インピーダンス測定)

ただしI-V法はシンプルゆえ使用可能な周波数範囲、インピーダンスレンジが限定的です。

そのためI-V法をベースとして高周波対応させたRF-IV法が現代的なインピーダンスアナライザで採用されています。RF-IV法は1MHz~数GHzの周波数範囲に適した方式で、インピーダンスレンジが限定的ですが、高い周波数まで測定できることが特徴です。

|

図 RF-IV法のブロック図

RF-IV法ではDUTへの入力電圧V1と広帯域トランスの2次電圧V2をもとにDUTのインピーダンスを算出します。トランスの巻線比と負荷抵抗Rが既知とすると、トランスの2次電圧と負荷抵抗Rとの比からDUTに流れる電流Iが求まります。

|

ここで広帯域トランスを使用している理由は、高周波ではI-V法のようにシャント抵抗などで電流を直接測定することが難しいからです。具体的にはシャント抵抗によってインピーダンスの不整合が発生し、それによって測定誤差が大きくなるからです。そのためRF-IV法では広帯域トランスによってインピーダンス整合しつつ、間接的にDUTに流れる電流を測定する方式を採用しています。

Sパラメータ法(ネットワーク解析法)

Sパラメータ法はネットワークアナライザを使用したインピーダンスの測定方式です。DUTに対して高周波信号を入力し、反射波と透過波の振幅と位相からSパラメータを求め、その値から数学的にインピーダンスを算出します。Sパラメータ法の場合、DUTの配置方法と測定パラメータ(S11、S21)によって反射法、シリーズスルー法、シャントスルー法の3つの手法があり、それぞれでインピーダンスの算出方法が異なります。

反射法

|

シリーズスルー法

|

シャントスルー法

|

|

図 Sパラメータ法のブロック図(反射法、シリーズスルー法、シャントスルー法)

この3つの測定手法はそれぞれ得意な周波数範囲やインピーダンスレンジが異なります。

|

図 Sパラメータ法の各測定手法の測定領域の違い

Sパラメータ法はMHz帯からGHz帯以上の高い周波数領域で用いられますが、DUTのインピーダンスレンジに応じて測定手法を使い分けできることが大きなメリットです。ただしネットワークアナライザの基準インピーダンス50Ωから大きく外れたときに測定確度は他の方法に比べて劣る傾向にあります。

インピーダンスアナライザと他の計測器の関係

インピーダンスアナライザと同じく、インピーダンスを測定可能な計測器としてLCRメータとネットワークアナライザがあります。この2つの計測器とインピーダンスアナライザの違いについて簡単に紹介します。

LCRメータとの違い

LCRメータとインピーダンスアナライザは、L, C, Rなどのパラメータ測定という点で共通している点があります。その中でインピーダンスアナライザの最大の特徴は、周波数を連続的に掃引することで周波数特性をグラフとして表示できることです。LCRメータは生産ラインでの性能評価、合否判定で使用されることが多く、そのため固定周波数での測定が主流となっていました。ただし近年はLCRメータにおいても周波数掃引が可能なモデルも存在するため、境界は曖昧になりつつあります。

その他の違いとしては、一般的にインピーダンスアナライザのほうが周波数範囲が広く、さらに多機能であることが挙げられます。周波数範囲については、LCRメータが低周波帯を得意としているのに対して、インピーダンスアナライザは測定方式に応じて低周波~高周波まで幅広い周波数帯に対応できます。また機能面については、インピーダンスアナライザのほうが複雑な波形表示や高度な解析機能に対応しており、より広範な用途に適用できます。このことからLCRメータの上位互換機としてインピーダンスアナライザを位置づけることもあります。

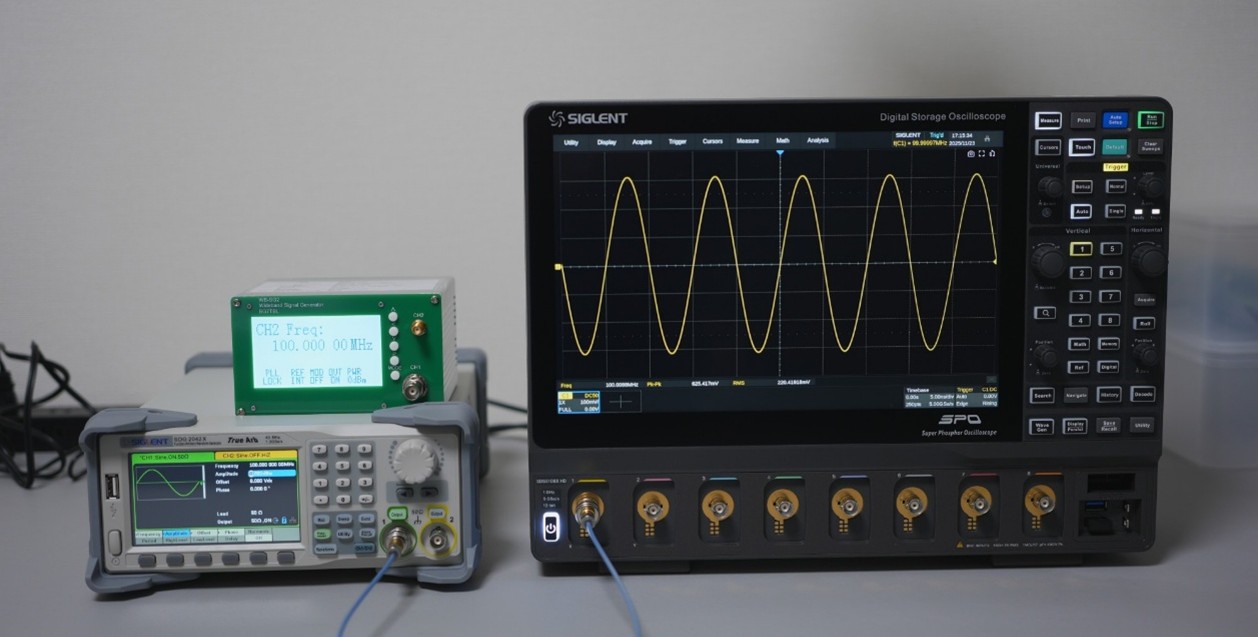

ネットワークアナライザとの違い

インピーダンスアナライザとネットワークアナライザはインピーダンス測定という機能こそ共通しているものの、測定原理や用途が大きく異なります。そもそもネットワークアナライザは高周波帯の回路の特性評価を目的に使用される計測器で、基準インピーダンスに対する応答をもとに反射波や透過波の大きさを測定します。そのため基準インピーダンス近傍のDUTに対しては非常に測定確度が高いですが、反対に基準インピーダンスから離れるに従って測定確度は低くなり、これがネットワークアナライザのインピーダンスレンジを狭くする要因となっています。つまり1台の計測器で様々な電子部品の特性評価をしたい場合はインピーダンスアナライザのほうが適切だということです。一方で周波数範囲やインピーダンスレンジが限定されている用途ではネットワークアナライザでも十分なこともあります。

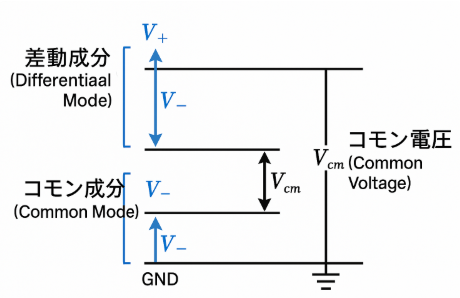

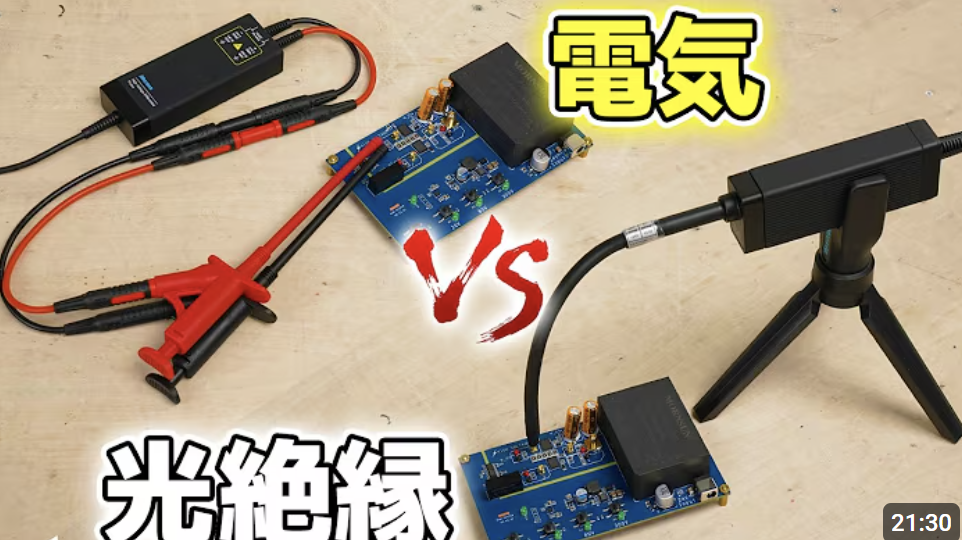

その他の使い分けとして、3端子以上を有する電子部品の特性評価にはネットワークアナライザのほうが適しています。4ポートネットワークアナライザであれば、4つの端子間の反射波・透過波を同時に測定できるため、測定にかかる工数を大幅に削減することができます。さらにミックスモードSパラメータやインバランスSパラメータといった平衡・不平衡に関する特性も算出できるため、高速デジタル回路や高周波回路向けの電子部品の特性評価にはネットワークアナライザのほうが便利なことが多いです。

インピーダンスアナライザの測定パラメータ

インピーダンスアナライザでは測定結果を様々なパラメータで表示することができ、評価の目的に応じて使い分けされてます。ここでは使い分けの目安となるよう、各パラメータの意味や特徴について簡単に紹介します。なおここでのパラメータの表記方法はTECHMIZE製のTH2851シリーズを参照しています。

|Z|-θz(deg)

|Z|-θz(deg)は最も一般的な複素インピーダンスの表記方法です。∣Z∣ は交流電流の流れにくさを表すインピーダンスの絶対値を示しており(単位: Ω) 、θ は電圧と電流の位相のずれ(単位: degree)を示します 。周波数に対する ∣Z∣ と θ の変化を見ることで、DUTの全体的な周波数特性や性質(抵抗性/誘導性/容量性)を把握することができます。

R-X

R-Xは複素インピーダンスZ=R+jXの実数部Rと虚数部Xを別々に表記したものです。R は抵抗の大きさ(単位: Ω) 、X は位相の変化量に相当するリアクタンスの大きさ(単位: Ω)を表しています。リアクタンスX>0 なら誘導性、X<0 なら容量性となり、DUTの性質を測定値から直接読み解くことができます。

Ls-Rs

Ls-RsはDUTの等価回路がコイルと抵抗の直列接続として、この直列等価回路のインダクタンスLsと抵抗Rsの大きさを表記したものです。直接的に電子部品の定数を表示できるため、生産ラインにおける合否判定や回路シミュレーションのための定数取得に便利なパラメータです。主に抵抗、コイル、水晶振動子、圧電素子に対して使用されます。

|

Ls-Q

Ls-Qもコイルと抵抗を直列接続した等価回路モデルに適用されるパラメータです。Q(クオリティーファクタ)は共振の鋭さを表す指標で、インダクタンスLと抵抗Rから算出されます。

つまりLs-QとLs-Rsは相互に変換可能ということです。Ls-Qは主に共振用のコイルの評価に使用されるパラメータです。

|

Cs-Rs

|

Cs-Rsはコンデンサと抵抗が直列接続された等価回路モデルに適用されるパラメータです。直列等価回路のコンデンサのキャパシタンスCsと抵抗Rsの大きさを表しています。抵抗Rsには電極やリード線の抵抗成分の他に、コンデンサの誘電体による損失も内包しており、コンデンサの損失特性を重視したいときに便利なパラメータです。コンデンサ以外にもセンサやスイッチなどでも使用されることがあります。

Cs-Q

Cs-Qは共振用のコンデンサに使用されるパラメータです。Cs-Rsと同じく、コンデンサと抵抗が直列接続された等価回路モデルをもとにQが算出されます。

|

Cs-D

Cs-DはCs-Qから派生したパラメータです。Dは損失係数や誘電正接(tanδ)と呼ばれるもので、Qとは逆数の関係にあります。

つまりCs-DはCs-Qと等価であり、コンデンサの損失を異なるパラメータで表現しているに過ぎないということです。そのため用途や目的に違いはありませんが、Cs-Dのほうが直接的に損失の大きさを把握できます。

|

|Y|-θy(deg)

|Y|-θy(deg)は複素アドミタンスの表記方法です。アドミタンス∣Y∣ は電流の流れやすさを表し(単位:S【ジーメンス】)、θ は電圧と電流の位相のずれ(単位: degree)を示します 。アドミタンスはインピーダンスと逆数の関係にあり、並列回路の特性を表すのに便利です。

|

インピーダンスアナライザでは直列・並列のどちらの回路でも適用できるように、インピーダンスとアドミタンスの両方のパラメータを表示できるようになっています。

G-B

G-Bは複素アドミタンスY=G+jBの実数部Gと虚数部Bを別々に表記したものです。コンダクタンスG(単位:S)は抵抗Rと逆数の関係にあり、電流の流れやすさを表しています。サセプタンスB(単位:S)はリアクタンスXの逆数の関係にあり、サセプタンスB<0なら誘導性、サセプタンスB>0なら容量性となります。サセプタンスもリアクタンスと同様に位相の変化量に相当します。

Lp-Rp

|

Lp-Rpはコイルと抵抗を並列接続した等価回路モデルに適用されるパラメータです。それぞれ並列等価回路のインダクタンスLpと抵抗Rpの大きさを表しています。

Ls-Rs の等価回路が直列的な損失をモデル化するのに対し、Lp-Rp の等価回路は並列的な抵抗を表現します。どちらの等価回路モデルがより適切であるかは部品の周波数特性や回路構成によって異なります。

Lp-G

Lp-GはコイルのインダクタンスLpと並列に接続されたコンダクタンスGで構成される等価回路です。コンダクタンスGは抵抗Rの逆数であるため、Lp-GとLp-Rpは本質的には同じです。

Lp-Q

Lp-Qはコイルと抵抗による並列等価回路における共振の鋭さを表すパラメータです。QはLpと Rpから求まります。

|

つまりLp-QとLp-Rpは相互に変換可能で、その中でLp-Qは共振に関わる部品に適したパラメータということです。

Cp-Rp

|

Cp-Rpはコンデンサと抵抗を並列接続した等価回路モデルに適用されるパラメータです。並列接続されたコンデンサのキャパシタンスCpと抵抗Rpの大きさを表しています。並列接続された抵抗は低周波帯では漏れ電流、高周波帯では誘電正接に相当しますが、どちらの要素を重視するかはコンデンサの種類や定数によって異なります。

Cp-G

Cp-GはコンデンサのキャパシタンスCpと並列に接続されたコンダクタンスGで構成される等価回路です。Cp-Rpと本質的には同じです。

Cp-Q

Cp-Qはコンデンサと抵抗が並列接続された等価回路モデルの共振の鋭さを表すものです。Cp-Rp と同じ等価回路モデルであり、QはCpとRpから求まります。

|

Cs-Qと同じく、共振用のコンデンサに適したパラメータです。

Cp-D

Cp-Dはコンデンサと抵抗が並列接続された等価回路モデルの損失の大きさを表すパラメータです。QとDは相互に変換可能であることから、Cp-Q とCp-Dは本質的には同じことを意味しています。

は共振用のコンデンサに使用されるパラメータです。Cs-Rsと同じく、コンデンサと抵抗が直列接続された等価回路モデルをもとにQが算出されます。

|

|Z|-Ls

|Z|-Lsはコイルやトランスの低周波帯での評価に使用されるパラメータです。DUTのインピーダンスの大きさZと、等価的な直列インダクタンスLsを同時に把握できます。

|Z|-Cs

|Z|-Csはコンデンサの低周波帯での評価に使用されるパラメータです。DUTのインピーダンスの大きさZと、等価的な直列キャパシタンスCsを同時に把握できます。

|Z|-Lp

|Z|-Lpはコイルやトランスの高周波帯での評価に使用されるパラメータです。DUTのインピーダンスの大きさZと、等価的な並列インダクタンスLpを同時に把握できます。

|Z|-Cp

|Z|-Cpはコンデンサの高周波帯での評価に使用されるパラメータです。DUTのインピーダンスの大きさZと、等価的な並列キャパシタンスCsを同時に把握できます。

|Z|-Rs

|Z|-Rsは抵抗、またコイルやコンデンサの寄生抵抗ESRの評価に使用されるパラメータです。DUTのインピーダンスの大きさZと、等価的な直列抵抗Rsを同時に把握できます。

|Z|-Q

|Z|-Qは共振用のコイル、またはコンデンサの評価に使用されるパラメータです。DUTのインピーダンスの大きさZと、共振の鋭さQを同時に把握できます。

|Z|-D

|Z|-Dも共振用のコイル、またはコンデンサの評価に使用されるパラメータです。DUTのインピーダンスの大きさZと、損失係数Dを同時に把握できます。

Z-Y

Z-YはインピーダンスZとアドミタンスYの関係をXY平面で描画するパラメータです。

インピーダンスアナライザの使用上の注意事項

インピーダンスアナライザは高周波信号を取り扱うため、正確な測定を実施するためにはいくつか注意すべきポイントがあります。

校正・補正

インピーダンスアナライザには測定用のBNC端子が備わっていますが、DUTとの接続にあたってはテストフィクスチャやケーブルを接続する必要があります。このテストフィクスチャやケーブルの接続によって損失や位相の誤差が生じるため、測定前に必ず校正・補正を作業が必要になります。校正にはメーカーから提供されている既知の標準器(オープン、ショート、ロード)を使用することが一般的です。またケーブル長の補正には電気長補正機能を使用します。

パラメータ設定

DUTの特性に応じて周波数範囲や信号レベルを設定します。周波数範囲に関して、比較的周波数範囲が狭い場合はリニア掃引によって一定間隔で測定することが一般的です。一方で周波数範囲が広い場合には、リニア掃引では低周波帯の測定データが少なくなってしまうためログ掃引を使用します。ログ掃引ではdecadeごとにポイント数を指定できるため、幅広い周波数帯で均等に測定データを取得できます。

信号レベルは電圧依存性や電流依存性のあるDUTにおいて重要で、依存性の影響を低減するためにALC (Automatic Level Control)モードを使用することもあれば、反対に依存性の影響を評価するためにDCバイアス機能を使用することもあります。

掃引速度と測定精度

インピーダンスアナライザでは掃引速度と測定精度はトレード・オフの関係にあります。つまり掃引速度を早くすると測定精度が低下し、反対に掃引速度を遅くすると測定精度が高くなるということです。掃引速度は周波数範囲、ポイント数、掃引時間の設定によって変化するため、DUTの種類や測定の目的に応じて適切な値を設定する必要があります。

測定環境

多くの電子部品は温度によって特性が変化します。またインピーダンスアナライザも温度や湿度の影響によってドリフトが生じます。そのため室内の温湿度管理を適切に行い、かつ計測器内部の温度が安定するよう最低でも15分以上のウォームアップ時間を設けてから測定を実施することが推奨されています。

© 2024 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法

⑩誘電率とは何か?一般的な誘電率測定方法は?

⑪ノイズ対策の実践的なテクニック