この記事ではSiglent製SNA5004を使用したネットワークアナライザの操作方法について解説しています。

ネットワークアナライザの仕様

ネットワークアナライザは高周波回路の反射・伝送特性を評価するための計測器です。特にアンテナ、フィルタ、増幅器などの特性評価に使用され、測定結果はSパラメータによって表されます。Sパラメータの詳細は「Sパラメータの基礎」で解説しています。

SNA5000シリーズの概要

Siglent製のSNA5000シリーズはミドルエンド帯のネットワークアナライザです。主に高周波や無線分野の設計・開発の現場で使用されています。周波数範囲とポート数によって種類が分かれています。

|

SNA5000シリーズは大型タッチパネルを搭載しているため複数のパラメータを表示しても見やすく、操作感もスムーズです。またSパラメータだけでなく、ミックスモードSパラメータ、バランスドSパラメータ、TDR、レシーバモードなど多種多様な機能を備えています。

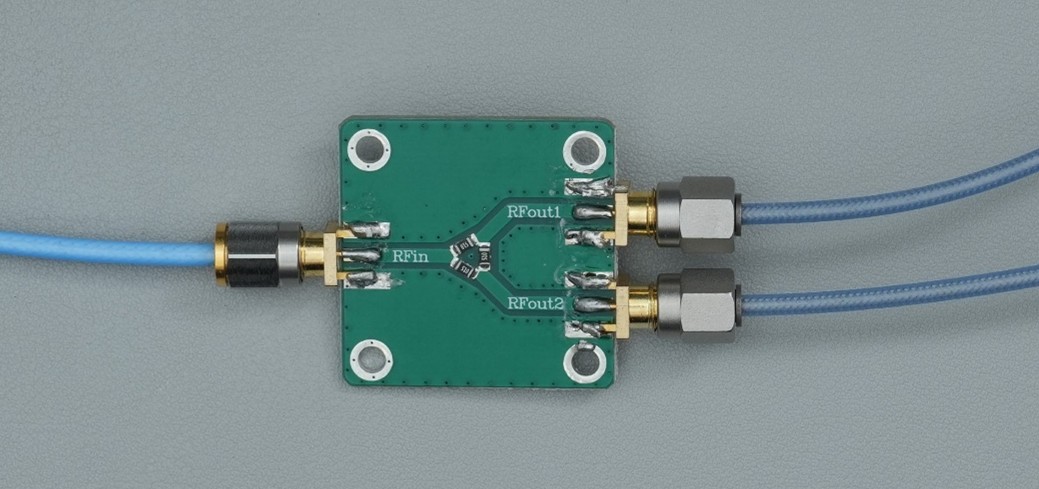

測定セットアップ

ここからはローパスフィルタ(Mini-Circuits製)を測定するためのセットアップ手順を説明します。

周波数範囲の設定

周波数範囲は目的やDUTの種類によって異なりますが、ここでは以下のようにします。

- 掃引モード:Log Frequency

- 周波数周波数範囲:9kHz~5GHz

- ポイント数:571points

掃引モード

|

図 掃引モードの設定

フロントパネルのSweepを押下し、ディスプレイに表示されたSweep Type→Log Frequencyをタップします。周波数を掃引する場合はLinearとLogから選択でき、周波数範囲が狭い場合はLinear、広い場合はLogを選択することが一般的です。

周波数範囲

|

図 周波数範囲とポイント数の設定

周波数範囲はフロントパネルのFreqを押下し、Start・Stop、またはCenter・Spanから設定します。掃引モードと同じく周波数範囲の広さによって使い分けることが一般的で、狭い場合はCenter・Span、広い場合はStart・Stopで設定するとわかりやいです。

ポイント数

ポイント数は周波数範囲に対する測定ポイント数を表しており、Number of Pointsから指定できます。掃引モードがLinearの場合は、ポイント数に対して周波数を等間隔に分割し、Logの場合は、decadeあたりのポイント数として分割されます。例えば周波数範囲が10kHz~10MHzでポイント数が301だったとすると100points/decadeとなります。ポイント数が多いほど周波数間隔が狭くなりますが、掃引速度が遅くなるため、測定の目的に応じて調整するとよいです。

|

図 回路シミュレータでポイント数を算出する様子

またStart・Stop周波数が中途半端な数値の場合、decadeあたりのポイント数を計算するのが難しくなります。そうした場合には回路シミュレータを使用するのが有効で、周波数範囲とdecadeあたりのポイント数を入力すると合計のポイント数が自動で計算されます。これらのツールを使えば、周波数範囲が違っても同じ周波数間隔で評価できるようになります。

周波数分解能の設定

ネットワークアナライザのノイズレベルはIFフィルタの帯域幅によって決まります。IFフィルタの帯域幅が狭いほどノイズレベルが低く、広いほどノイズレベルが高くなります。また下限周波数に対してIFフィルタの帯域幅が大きいと、DC成分を含んでしまうことで測定誤差が大きくなります。

IFフィルタの帯域幅

|

図 IFフィルタの帯域幅の設定

フロントパネルのAvg/BWを押下して IF Bandwidthに数値を入力します。ここでは下限周波数が9kHzであるため100Hzとしています。IFフィルタの帯域幅が広いほど掃引速度が早くなりますが、測定誤差は大きくなります。

グラフの表示設定

グラフの表示設定に関してはTrace、Channel、Windowの3つのパラメータが存在します。Traceは測定データそのもので、複数のトレースを表示した状態であっても各トレースは同じ条件で測定した結果を表示します。Channelは測定条件ごとのグラフ表示を表しており、Channelを分けることで1つのDUTに対して複数の条件で測定データを取得できます。Windowは画面を複数分割して同時に表示するための機能で、TraceやChannel設定をまたいで画面表示を設定できます。

ここでは以下のようにします。

- チャネル数:1

- トレース数:2

- トレースレイアウト:×1

- パラメータ:Trace1(S11)、Trace2(S21)

- フォーマット:Trace1、2(Log Mag)

- スケール:Trace1、2(Scale:15、Reference Position:9、Reference Value:0)

チャネル数・トレース数

|

図 トレース数の設定

フロントパネルのDisplayボタンを押下し、ディスプレイのTrace Setupタブからトレース数、Channel Setupタブからチャネル数を設定できます。トレース数を増やす場合はAdd Trace→New Traceをタップします。トレースの増加とともにチャネル数やウィンドウ数を同時に増やす場合はNew Trace + ChannelやNew Trace + Windowを選択します。

トレースレイアウト

|

図 トレースレイアウトの設定

複数トレースを表示する場合はトレースレイアウトを設定します。レイアウトはWindow SetupタブのWindow Layoutから選択できます。トレースごとに表示を分ける場合は1Trace per Windowを選択すると自動で画面が分割されます。1つのウィンドウに複数のトレースを表示する場合は1Windowのままとします。

パラメータ

|

図 測定パラメータの設定

フロントパネルのMeasを押下して、トレースごとにパラメータを設定します。

|

図 設定可能なパラメータの一覧

このパラメータはSパラメータ以外にも選択可能で、Other…をタップすると設定可能なパラメータを表示できます。設定対象のトレースは画面上部のTr1、またはTr2をタップすると切り替わります。ここではTr1をS11、Tr2をS21に設定します。

フォーマット

|

図 フォーマットの設定

フロントパネルのFormatボタンを押下して、トレースごとにグラフの形式を選択します。Format1タブとFormat2タブの中からフォーマットを選択します。ネットワークアナライザ特有のフォーマットにはSmith(スミスチャート)やSWR(定在波比)などがあります。ここではトレース1、トレース2ともにLog Magを選択します。

スケール

|

図 スケールの設定

フロントパネルのScaleボタンを押下して、トレースごとに縦軸の表示範囲を設定します。Scale Coupling…からWinowやAllを選択すると、同じウィンドウ内のトレースに対してすべて同じ設定が適用されます。

|

図 スケールカップリングの設定

Auto Scaleをタップすると自動でスケールが設定されます。手動で設定する場合はScale、Reference Level、Reference Positionに値を入力します。スケール設定はDUTの特性に応じて、測定中に適宜変更することも可能です。

測定事例

セットアップが完了したらキャリブレーションを実行します。キャリブレーションはネットワークアナライザに測定の基準位置(基準面)を覚えさせるためのもので、多くの場合は同軸ケーブルの先端が基準面となります。キャリブレーションの具体的な方法は別の記事で解説するため、ここでは割愛します。

ローパスフィルタの測定

|

図 ローパスフィルタの測定風景

今回はMini-Circuits製のローパスフィルタVLFX-1300+のS11とS21を測定します。同軸ケーブルをローパスフィルタに接続した状態で、フロントパネルのTrigerを押下してSingleをタップします。すると全周波数範囲を一度掃引して波形の更新が停止します。更新が停止するとHoldが選択された状態となります。

|

図 ローパスフィルタの測定結果

このローパスフィルタの公称カットオフ周波数(S21の減衰量が-3dBとなる周波数)は1.925GHzです。スケールを1dBに変更し、マーカーを使って確認してみます。マーカーはフロントパネルのMarkerを押下すると、Marker1の周波数が設定できます。マーカー周波数はフロントパネルの矢印を押下したり、ロータリーダイヤルを回すことで調整できます。

|

図 ローパスフィルタのカットオフ周波数の確認

ポイント数の関係で周波数に若干のズレが生じていますが、1.973GHzにおいてS21の減衰量が-3dBとなっており、正しく測定できていることがわかります。

測定結果の保存方法

フロントパネルのSave/Recallを押下し、Save Dataタブをタップして測定データの保存形式を選択します。

csv形式

Save Trc Data…ではcsv形式で、トレースごとにデータを保存できます。Save Multi Trc…では保存対象のトレースを選択したうえで一括保存できます。

|

図 CSV形式の保存対象のトレースの選択

またCSV Formatでは保存時のフォーマットを指定できます。

タッチストーン形式

Save SnPではタッチストーン形式でトレースデータを保存できます。タッチストーンファイルの詳細は「インピーダンスアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法」の中で紹介しています。なおS1Pは1ポート分のデータ、S2Pは2ポート分のデータを指し、それぞれの形式とも保存対象のトレースを選択できます。

|

図 タッチストーン形式の保存対象のトレースの選択

またSnP Formatから保存時のフォーマットを指定できます。

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法