エンジャーさんよりこの記事では回路設計初心者が使えるようになるべき計測器を6つ紹介しています。

マルチメータ

マルチメータはテスターと呼ばれます。電圧、周波数、抵抗値など複数の測定機能を持つ計測器で、電気回路における最も基本的な計測器の一つです。マルチメータは設計者ならば必ず1台は持っておくべき計測器で、実務に限らず日常生活においても1台あれば重宝します。

マルチメータの種類

マルチメータにはハンディ型とベンチトップ型の2種類のフォームファクタが存在します。ハンディ型は携帯性に優れており、中央のダイヤルで測定モードを切り替えることができます。型式によってはBluetoothによる無線通信機能を有しており、データロガーとして使用できるものもあります。ハンディ型マルチメータは正確な値を測定する用途よりも動作確認に使用することが多いです。そのためプロの現場以外では、測定精度についてはそこまで気にする必要はありません。

|

図 ハンディ型 デジタルマルチメータ

また配線に流れる電流を測定できるクランプメータもマルチメータの一種です。クランプメータは磁界をもとに電流を測定します。なお測定可能な電流の種類は型式によって異なり、交流のみに対応したものや直流+交流に対応したものなどがあります。

|

図 ハンディ型 クランプメータ

一方でベンチトップ型は分解能が高いことが特徴です。マルチメータの分解能は桁数やカウント数によって表されます。桁数はマルチメータがどれだけ大きな数字を表示できるかを示しており、カウント数はその中でどれだけ細かく測定できるかを示しています。高性能なマルチメータほど桁数やカウント数が大きく、高精度な測定に対応しています。電子工作などのホビー用途であれば41/2桁、実務なら61/2桁や51/2桁あたりを使用することが一般的です。

|

図 ベンチトップ型 デジタルマルチメータ

安定化電源

安定化電源は回路に一定の電圧や電流を供給するための装置です。計測装置ではありませんが、回路の評価においては必要不可欠なものです。安価なモデルも多く存在するため、回路設計に携わるうえでは最低でも1台は保有しておくべきものです。

安定化電源の種類

安定化電源にはリニア方式とスイッチング方式の2つのタイプが存在します。リニア方式は低ノイズで応答性に優れますが、大型のトランスが必要になるため重量が重く、さらに変換効率も低いため発熱が大きいという特徴があります。そのため計測用途など、低ノイズ性が重視される用途で使用されています。

|

図 リニア方式 安定化電源

一方のスイッチング方式は変換効率が高いため小型・軽量という特徴を持ちます。ただしスイッチング動作によってノイズが発生し、出力電圧の変動もやや大きくなる傾向があります。スイッチング方式の安定化電源は幅広い用途で使用されることから様々なスペックのものがラインナップされています。

|

図 プログラマブル直流電源

またプログラマブル電源と呼ばれるものは、ソフトウェアを介して出力電圧や出力電流を自動でコントロールしたり、モニタリングしたりすることも可能で、瞬時的な電圧ドロップ状態における回路の挙動を評価できます。

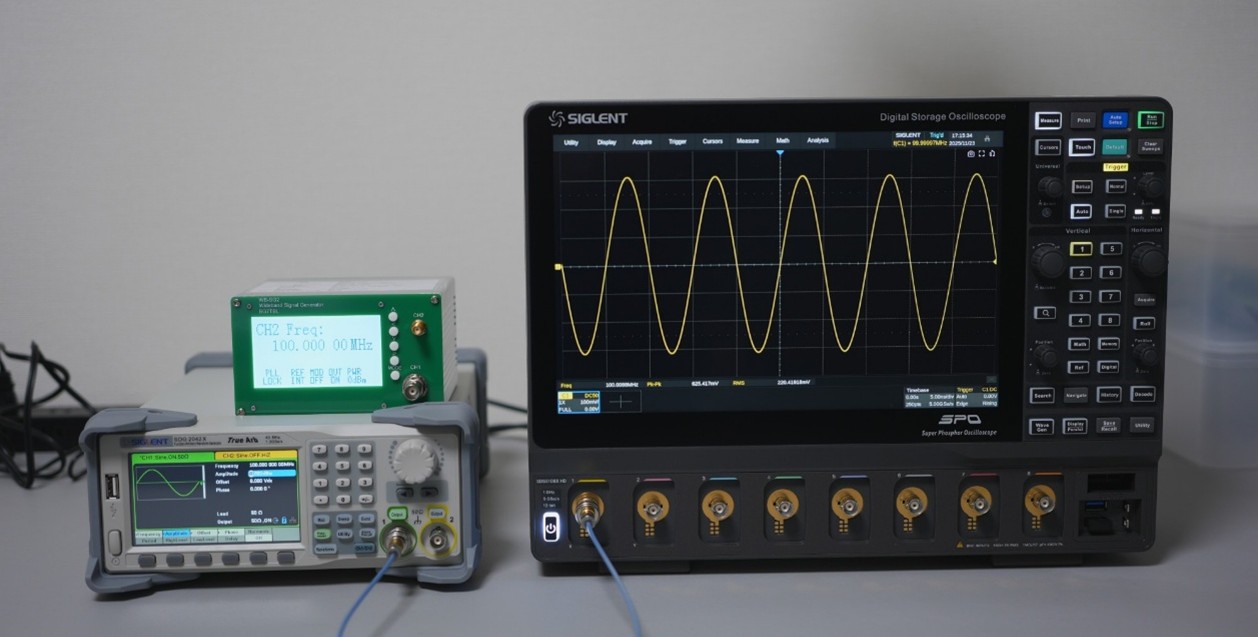

オシロスコープ

オシロスコープは電気信号の波形を確認するための計測器です。回路設計といえばオシロスコープというイメージを持つ方も多いはずです。目に見えない電気信号を波形として表示できるオシロスコープは、設計者にとって非常に頼もしい味方です。ただしそのオシロスコープも測定方法を間違えていたり、性能が足りていなかったりすると実際とは異なる波形を表示することもあるので、用途に応じて適切なモデルを選択することが重要です。

オシロスコープの性能

オシロスコープは幅広い用途で使用されていることから、価格と性能がピンキリで存在します。そのため性能の構成要素を理解してくべきです。オシロスコープの性能に関わる要素はチャネル数、垂直分解能、サンプリングレート、周波数帯域、その他です。

チャネル数はオシロスコープで測定可能な端子の数です。2CH、4CHが主流ですが、近年は8CHのものも普及してきています。

|

図 MICSIG社 8CHオシロスコープ

垂直分解能はオシロスコープの電圧の分解能を表すものです。従来は8ビットのものがほとんどでしたが、最近は低価格帯のものでも分解能が高い12ビットタイプのものが主流になりつつあります。

サンプリングレートと周波数帯域はオシロスコープで測定可能な信号の周波数を表すものです。サンプリングレートと周波数帯域が高いほど高速な信号を測定できますが、それに応じて価格が高くなります。

その他にもオシロスコープはオプションとして様々な拡張機能が用意されています。具体的にはシリアル通信を解析するためのデコード機能や緒時間は計を測定するためのレコード拡張機能などがあります。これはデフォルトで搭載されているものもあれば、追加で購入が必要なものもあります。

オシロスコープの種類

オシロスコープもフォームファクタによってハンディ型とベンチトップ型の2つの種類に分かれます。ハンディ型は性能は高くありませんが、携帯性に優れるため現場で簡単な波形を確認する用途に適しています。またベンチトップ型のオシロスコープを使い慣れている方は、ボタン数が少ないため操作性がやや悪く感じるかもしれません。

|

図 ハンディ型 2CHオシロスコープ

ベンチトップ型は開発現場や生産ラインなど様々な場面で使用されています。用途によって必要となる性能が異なりますが、はじめの1台として選ぶならチャンネル数が2CH以上で、周波数帯域が50MHz程度のものが1つの基準となります。これはエントリークラスの中でも必要十分な最低限の性能で、あとは測定対象の信号に応じてチャネル数を多くしたり、周波数帯域を高くしたりと考えていけばよいです。

|

図 ベンチトップ型 オシロスコープ

ファンクションジェネレータ

ファンクションジェネレータは日本語で任意信号発生器と呼ばれるもので、任意の周波数や波形を出力できる計測器です。波形の種類としてはサイン波(正弦波)、矩形波、三角波、のこぎり波などがあります。開発段階での回路の評価や生産ラインの検査に使用されています。具体的にはアンプやフィルタ回路の周波数特性を評価するときに、正弦波の周波数を段階的に変化させて回路に入力し、オシロスコープで回路の出力レベル測定することで周波数特性をプロットできます。またパルス信号や変調信号を用いることで、各種センサ回路の出力状態を模擬して制御回路の挙動を評価することも可能です。このようにファンクションジェネレータは用途に応じて様々な波形の信号を出力できるため、非常に応用範囲の広い計測器と言えます。

信号発生器の種類

ファンクションジェネレータと同様に任意の周波数や波形を出力できる計測器としてシグナルジェネレータとパルスジェネレータがあります。ファンクションジェネレータは汎用的な電子回路の信号を対象としているため、周波数範囲はDC~数10MHz程度とそれほど広くありません。

|

図 ファンクションジェネレータ

対してシグナルジェネレータは高周波領域での周波数安定性や低歪みが重視された計測器で、高周波回路の評価に使用されることが多いです。またアナログ・デジタルの各種変調・復調回路を内蔵しており、無線通信機器の評価にも適しています。

|

図 シグナルジェネレータ

パルスジェネレータは高速デジタル信号を出力できる計測器です。ファンクションジェネレータの上位互換機として位置づけられます。主にシグナルインテグリティの評価を目的に使用されており、各種通信プロトコルに対応した信号を出力できます。

ネットワークアナライザ

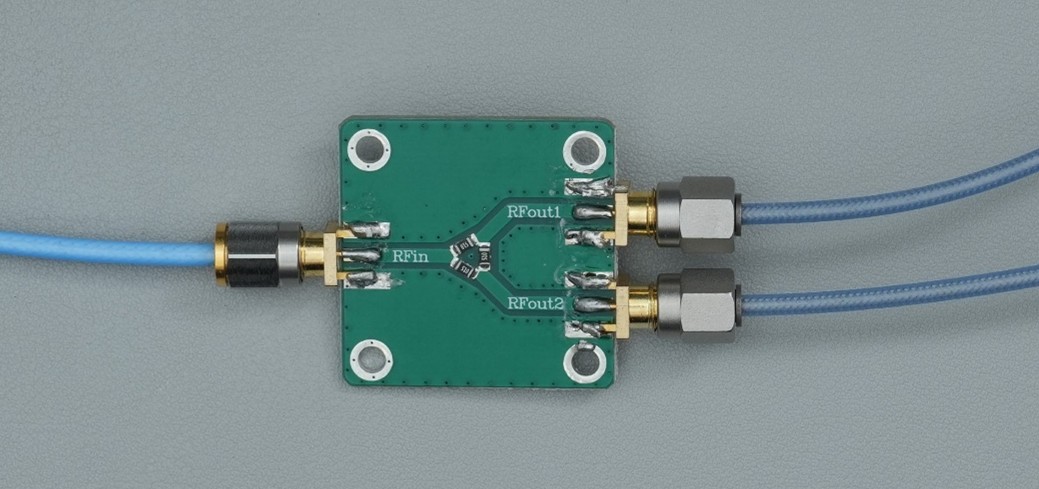

ネットワークアナライザは高周波回路の評価に使用する計測器です。ネットワークアナライザはSパラメータを用いることで、信号の反射特性(S11、S22)と伝送特性(S21、S12)を分けて測定することができます。

|

図 2ポートSパラメータ

ネットワークアナライザは進行波、反射波、透過波を別々に測定し、それらの比をもとにSパラメータを算出しています。ただし単純に比を取るだけでは相対的な特性しか取得できないため、ネットワークアナライザを使用する場合は必ずキャリブレーションが必要になります。キャリブレーションは各パラメータの基準値を規定するもので、この基準値に対する差を求めることで絶対値として特性を評価できます。

ネットワークアナライザの性能

ネットワークアナライザの性能としては周波数範囲が重要です。周波数範囲は下限と上限に違いがあります。ネットワークアナライザの下限周波数は100kHzや300kHzあたりが一般的ですが、それよりも周波数が低い領域で特性を評価したい場合は下限周波数が500Hzや9kHzのオプションを選択するとよいです。また上限周波数の選択オプションは機種によって大きく異なります。汎用的な電子回路やEMC評価で使用する場合には6GHzや8.5GHz程度のもので十分ですが、高速デジタル回路やミリ波回路の評価に使用する場合にはDUTの周波数に応じて40GHz、60GHz、90GHz、110GHzのものを使用する必要があります。なお90GHzや110GHzのような周波数帯になるとネットワークアナライザ本体に加えて周波数エクステンダーを必要とする場合があります。

ネットワークアナライザの種類

ネットワークアナライザの種類はポート数によって分類でき、一般的なポート数は2ポート、または4ポートです。

|

図 4ポートネットワークアナライザ

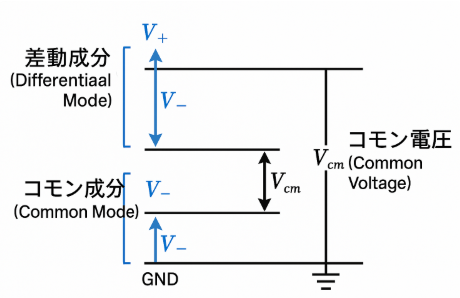

2ポートネットワークアナライザではシングルエンド回路の入出力特性が評価できます。一方で4ポートネットワークアナライザではミキサー、バラン、分配器のような3ポートデバイスや4つのポートを備えた差動回路の入出力特性が評価できます。差動回路の評価ではミックスモードSパラメータを用いることができ、差動信号と同相信号の反射・伝送特性を分けて測定することが可能です。また4ポート以上が必要な場合はメカニカルスイッチユニットを使用することで、8ポート、12ポート、24ポートにポート数を拡張できます。

|

図 メカニカルスイッチユニット

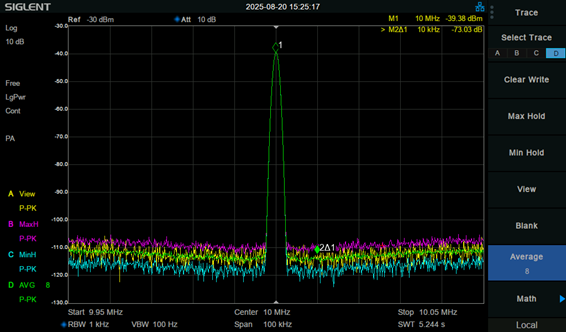

スペクトラムアナライザ

スペクトラムアナライザは横軸に周波数、縦軸に信号強度(パワー)を表示する計測器で、無線信号の周波数特性や電子機器のノイズレベルを評価するために使用されています。一見するとオシロスコープと似た作りですが、オシロスコープは時間領域、スペクトラムアナライザは周波数領域と対象が異なるため測定原理に違いがあります。

スペクトラムアナライザの種類

スペクトラムアナライザには掃引式とリアルタイム式の2つの方式があります。掃引式はスーパーヘテロダイン方式と呼ばれるもので、従来のスペクトラムアナライザはすべて掃引式でした。掃引式では測定対象の信号をミキサーによって中間周波数に変換し、フィルタ回路と検波回路を通して周波数ごとに値を測定します。掃引式のメリットはノイズレベルが低いことです。これは中間周波数に変換したときに不要なノイズを取り除くためです。一方で掃引式のデメリットは、間欠的な信号に対して取りこぼしが多いことです。掃引式では周波数を掃引して順番に測定するため、測定対象以外の周波数に信号やノイズが存在してもそれらを観測することはできません。そのため掃引式は搬送波など、定常的に発生する信号を測定に適しています。

|

図 掃引式スペクトラムアナライザ

リアルタイム方式はデジタル技術の発展によって登場した比較的新しいタイプの測定方式で、高速ADコンバータを用いることで広帯域信号を一気に測定することができます。リアルタイム方式ではサンプリングフレームをオーバラップさせているため、間欠的な信号やノイズを取りこぼしなく測定することが可能です。一方でデメリットはスパンや分解能の設定に制限が生じることとノイズレベルが高いことです。特に掃引型と比較するとノイズレベルの差は顕著で、リアルタイム式は広帯域であるがゆえに、帯域全体のパワーがノイズレベルの上昇につながってしまいます。そのためリアルタイム式はダイナミックレンジの大きい信号の測定には向いておらず、リアルタイム性が要求される間欠的な信号やノイズの測定に適しています。なおスペクトラムアナライザの機種によっては掃引式とリアルタイム式を切り替えて使用できるものもあります。

|

図 リアルタイム式スペクトラムアナライザ

© 2024 T&Mコーポレーション株式会社