コンデンサの自己共振は、EMC(電磁両立性)対策において非常に重要な要素です。理想的なコンデンサは周波数が高くなるほどインピーダンスが下がり、ノイズを効果的に除去する役割を果たしますが、現実のコンデンサは、寄生インダクタンス(ESL)や寄生抵抗(ESR)といった非理想的な要素を持ちます。

コンデンサの自己共振とは

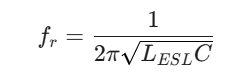

コンデンサは、その持つ容量と、配線やコンデンサ自体の構造に由来する寄生インダクタンスL_ESLによって、LC共振回路を形成します。この共振によって、特定の周波数でインピーダンスが極小になります。この周波数を自己共振周波数frと呼びます。自己共振周波数は以下の式で表されます。

|

自己共振周波数までは、コンデンサのインピーダンスは理想的なコンデンサと同様に周波数の上昇とともに低下します。しかし、自己共振周波数を過ぎると、寄生インダクタンスの成分が優勢になり、コンデンサはインダクタとして振る舞い、周波数の上昇とともにインピーダンスが上昇してしまいます。

EMC対策への影響

EMC対策では、電源ラインや信号ラインに乗る高周波ノイズをバイパスコンデンサ(パスコン)でグランドに流すことで除去します。このとき、コンデンサの自己共振が問題となることがあります。

-

ノイズ除去効果の低下: ノイズの周波数がコンデンサの自己共振周波数を超えると、コンデンサがインダクタとして振る舞い、ノイズをグランドに流す効果が低下します。ノイズの周波数が自己共振周波数に近い場合は、インピーダンスが極小になるため高いノイズ除去効果が期待できますが、それ以上の周波数ではインピーダンスが上昇するため、ノイズが減少しない、あるいはノイズが増加してしまうこともあります。

-

共振によるノイズ増大: ノイズ源の周波数とコンデンサの自己共振周波数が一致すると、共振によってノイズが増幅される可能性があります。

EMC対策のポイント

コンデンサの自己共振を考慮したEMC対策には、いくつかのポイントがあります。

-

ノイズ周波数に合わせたコンデンサ選定: ノイズ源の周波数を特定し、その周波数帯でインピーダンスが低くなるように、自己共振周波数がノイズ周波数と一致するか、それよりも高いコンデンサを選定します。

-

複数のコンデンサの並列接続: 異なる自己共振周波数を持つ複数のコンデンサを並列に接続することで、幅広い周波数帯域でノイズ除去効果を得ることができます。例えば、低周波ノイズ対策として大容量のコンデンサを、高周波ノイズ対策として小容量のコンデンサを並列に配置します。

-

寄生インダクタンスの低減: 自己共振周波数は、寄生インダクタンスが小さいほど高くなります。

-

コンデンサのリード線短縮: リード線が長いと寄生インダクタンスが増加するため、できるだけ短くします。

-

基板上の配線の最適化: コンデンサの配置場所をノイズ源の近くにし、配線パターンを短く太くすることで、寄生インダクタンスを減らします。面実装タイプ(SMD)のコンデンサは、リード線の影響が少ないため、高周波特性に優れています。

-

-

ESRの考慮: 自己共振周波数におけるインピーダンスの極小値は、ESR(等価直列抵抗)によって決まります。ESRが低いほどインピーダンスの谷が深くなり、ノイズ除去効果が高まります。

-

フィルターの活用: コンデンサだけでなく、フェライトビーズやLCフィルタなど、他のノイズ対策部品と組み合わせて使用することで、より効果的なノイズ対策が可能です。

まとめ

コンデンサはEMC対策の重要な部品ですが、自己共振という特性を理解せずに使用すると、期待する効果が得られないばかりか、かえってノイズを悪化させてしまう可能性があります。ノイズの周波数帯域を把握し、それに適したコンデンサを選定し、寄生インダクタンスを最小限に抑えるように実装することが、効果的なEMC対策には不可欠です。