企業・自治体のための「衛星通信」

衛星通信とは?

衛星通信とは、地球の周回軌道上にある人工衛星と地球上の地表局との間で電波を送受信する通信方法です。

地上での通信インフラ(光ファイバー、基地局など)が整備されていない場所でも広範囲をカバーできるのが大きな特徴です。地上設備に依存しないため、災害時にも強い通信手段として注目されています。

衛星通信のメリット

-

広範囲の通信エリア: 地上インフラがない場所(山間部、離島、海上など)でも通信が可能です。

-

災害に強い: 地震や津波などで地上の通信網が破壊されても、衛星が正常であれば通信を維持できます。

-

迅速な通信網構築: 大規模な工事が不要なため、短期間で通信環境を構築できます。

衛星通信の種類

主な衛星通信は、使用する衛星の軌道によって以下の3つに分けられます。

-

静止軌道衛星(GEO): 地球の自転周期と同じ速さで周回するため、地上から見ると常に同じ位置に静止しているように見えます。広範囲をカバーでき、通信が安定している反面、地球から距離があるため通信の遅延(レイテンシ)が発生しやすいのが欠点です。

-

中軌道衛星(MEO): 静止軌道と低軌道の中間に位置します。静止軌道よりも通信遅延が少なく、広範囲をカバーできます。

-

低軌道衛星(LEO): 地球の近くを高速で周回します。地球からの距離が近いため、通信の遅延が非常に少なく、高速通信が可能です。ただし、1つの衛星でカバーできる範囲が狭いため、多数の衛星を連携させる必要があります。近年、この低軌道衛星を利用したサービス(Starlinkなど)が普及しつつあります。

企業・自治体での活用事例

-

災害時のBCP(事業継続計画): 災害により地上通信網がダウンした場合に、衛星通信をバックアップ回線として利用します。

-

建設現場・臨時拠点の通信確保: 山間部などのインターネット環境がない現場でも、事務所の通信環境を迅速に構築できます。

-

IoT・M2M: 地上網のない遠隔地にあるセンサーや機器(ダムの水位計、太陽光発電所の監視システムなど)と通信し、データを取得します。

-

船舶・航空機の通信: 海上や空中の通信手段として活用されます。

-

地域DX(デジタルトランスフォーメーション): 地方の過疎地域で通信環境を整備し、医療や教育サービスを提供します。

導入へのステップ

-

目的の明確化: どのような課題を解決したいのか、導入の目的を明確にします。

-

サービス選定: 複数の衛星通信サービス(静止軌道、低軌道など)やプロバイダを比較検討します。

-

回線速度・料金の確認: 通信速度や月額料金、初期費用などを確認し、予算に合うか検討します。

-

端末設置場所の検討: 衛星が見える場所(障害物がない屋上など)にアンテナを設置できるか確認します。

-

導入・運用: 導入後は、運用体制を整え、必要に応じて保守・サポートを受けます。

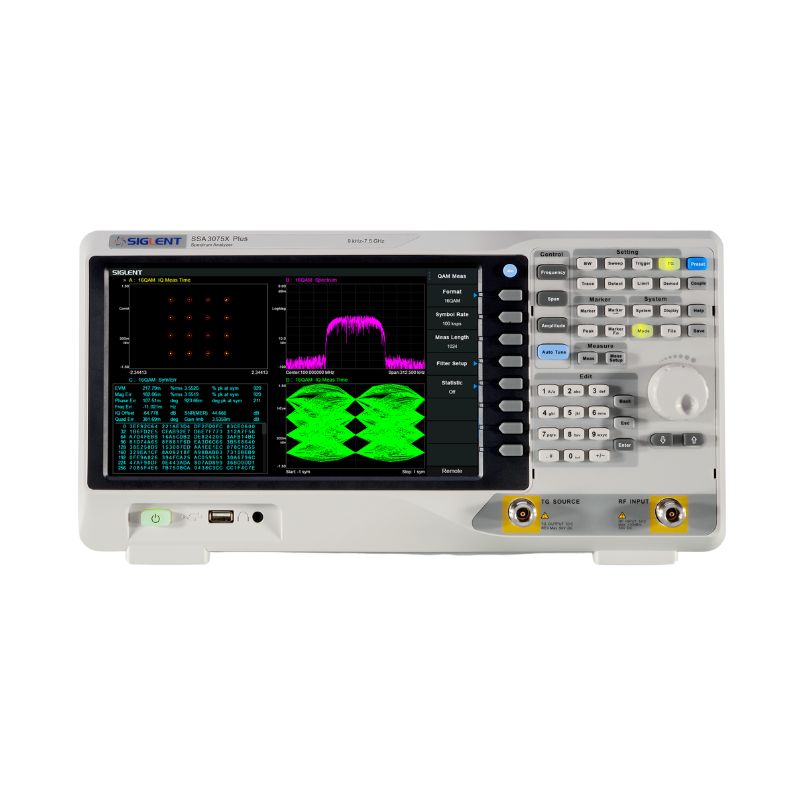

T&MコーポレーションではSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(スペアナ、VSG、VNA等)による衛星通信の運用に、メンテナンスに必要な機器の提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

https://tm-co.co.jp/contact/