車載用ケーブルのシールド特性評価は、車両の**EMC(電磁両立性)**性能を確保するために重要です。ケーブルはノイズの放射源や外部ノイズの侵入経路になりやすく、電子機器の誤動作や通信障害を引き起こす可能性があるためです。評価は主に、ケーブルが外部に漏らすノイズ(放射エミッション)と、外部からのノイズに対する耐性(イミュニティ)を測定することで行われます。

評価方法

ケーブルのシールド特性評価には、主に以下の測定方法が用いられます。

-

伝達インピーダンス法(Triaxial法):

-

この方法は、ケーブルを同軸構造のチューブに入れて測定し、シールドを透過して漏れる電流(ノイズ)を測定することでシールドの有効性を評価します。

-

ケーブルのシールド、芯線、および測定用チューブの3つが同軸状になることから「Triaxial(三軸)」と呼ばれます。

-

伝達インピーダンスが低いほど、シールド性能は高いと判断されます。EN 50289-1-6やIEC 62153-4-4などの規格で定められています。

-

-

結合減衰量測定法(Coupling Attenuation):

-

ケーブルに注入された信号が、シールドを透過して外部にどの程度漏れるかを測定します。

-

この値が大きいほど、シールド性能が高いことを示します。特に高周波帯域でのシールド効果を評価するのに適しています。

-

-

バルク電流注入法(BCI法):

-

イミュニティ試験に用いられる手法で、ケーブルにクランプ式のインジェクションプローブを巻き付け、外部からのノイズを模擬した電流を注入します。

-

注入された電流によってケーブル内の信号線に生じるノイズのレベルを測定し、ケーブルがどの程度のノイズに耐えられるかを評価します。

-

この方法は、ISO 11452-4などで規定されており、車載機器のイミュニティ試験で広く使われます。

-

評価に使用される主な規格

車載用ケーブルのシールド特性は、国際規格や自動車メーカー独自の規格に基づいて評価されます。

-

ISO 11452シリーズ:

-

車載機器のイミュニティ試験に関する国際規格です。

-

ISO 11452-4ではBCI法が規定されており、ケーブルやハーネスのノイズ耐性評価に用いられます。

-

-

CISPR 25:

-

車載電子機器から放射される電磁ノイズの測定方法と許容限度を定めた国際規格です。

-

ケーブルからの放射エミッションがこの規格の限度値を満たす必要があります。

-

-

SAE J1113シリーズ:

-

米国自動車技術者協会(SAE)が発行する規格で、車載機器のEMC試験について規定しています。

-

-

JASO D 625-2:

-

日本自動車技術会規格(JASO)のケーブルに関する規格で、シールド特性の評価方法も含まれます。

-

これらの規格では、試験の周波数範囲、試験レベル(電界強度や電流値)、測定セットアップなどが詳細に定められています。ケーブルの性能は、これらの規格をクリアすることで、車両全体のEMC性能に貢献することが保証されます。

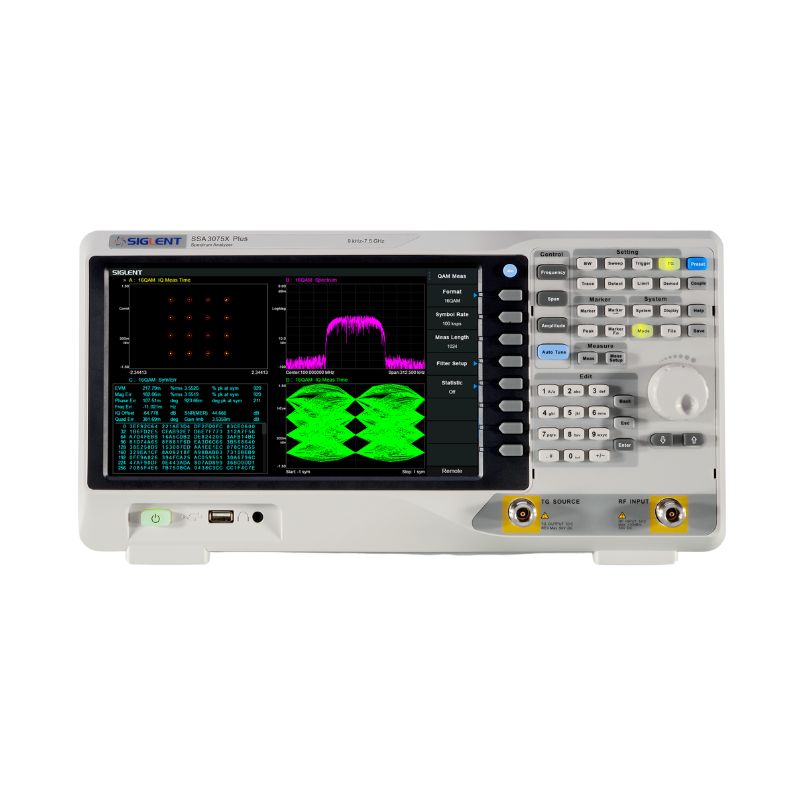

T&MコーポレーションではNEXTEM社と協調してSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(スペアナ, SG, VNA等)によるケーブルのシールド特性評価の提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/