冨士田 誠之(ふじた のぶゆき)氏は、大阪大学の大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻に所属されている研究者です。

南出氏と同じく、テラヘルツ波を用いた技術の研究を専門とされていますが、特にテラヘルツ波の応用システム、分光計測、および通信に関連する分野で広く知られています。

冨士田誠之氏は、テラヘルツ波無線通信の実用化と高速化に直結する小型・高機能なデバイスおよびシステムの開発において、目覚ましい成果を上げています。これは、「サブテラヘルツ帯光電融合技術」におけるエレクトロニクス側の中核をなすものです。

🚀 テラヘルツ波通信における主な研究成果

冨士田氏の研究チームの主な成果は、超広帯域を利用した大容量通信を可能にするデバイスと、システムの実装技術に集中しています。

1. 超高速通信の実現と限界の追求

テラヘルツ帯の高い周波数(0.3 THz~0.65 THz帯など)を利用した無線通信において、世界最高水準の通信速度を達成しています。

-

RTD(共鳴トンネルダイオード)を用いた通信:

-

テラヘルツ波を発生できる小型電子デバイスであるRTDを活用し、0.3 THz帯でエラーフリーの無線通信として9 Gbit/sを達成し、非圧縮4K映像伝送に成功しました。

-

さらに、0.65 THz帯では25 Gbit/sの無線通信を実現しています。

-

同期検波現象を利用したRTD受信器によって、電子デバイスを送受信器に用いたエラーフリー通信として、過去最高となる30 Gbit/sを達成しました。

-

2. 小型・高機能なテラヘルツ波デバイスの開発

テラヘルツ通信を実用化するためには、信号を効率よく処理・伝送する小型の回路が必要です。その鍵となるデバイスの開発に成功しています。

-

小型テラヘルツ合分波器(マルチプレクサ・デマルチプレクサ):

-

抵抗率の高いシリコンチップに微細加工を施し、テラヘルツ波の吸収が極めて小さい特性(低損失)と高い屈折率を活かして、テラヘルツ信号の合波・分波を行う小型チップを実現しました。

-

これにより、4チャネルのテラヘルツ信号を同時に処理でき、48 Gbit/sの高速通信を可能としました。これは、テラヘルツ通信の多重化技術(複数のチャネルで同時にデータを送る)に不可欠な技術です。

-

-

テラヘルツ偏波多重化分離デバイス:

-

テラヘルツ波の偏波(振動の向き)という性質に着目し、一つの周波数で複数のデータを送る偏波多重を可能にする小型デバイスを開発しました。

-

100 GHz以上の広い帯域幅で、水平偏波と垂直偏波を分離・合成できるため、伝送容量を倍増させたり、双方向通信を可能にしたりするブレイクスルー技術として期待されています。

-

6G/Beyond 6Gへの貢献

これらの成果は、テラヘルツ波を利用した6Gやその先の超大容量通信システムを実現するためのコア技術です。特に、電子デバイス、フォトニック結晶などの集積技術を融合させることで、テラヘルツ帯の広大な周波数帯域を効率的に活用できる基盤を築いています。

PR:

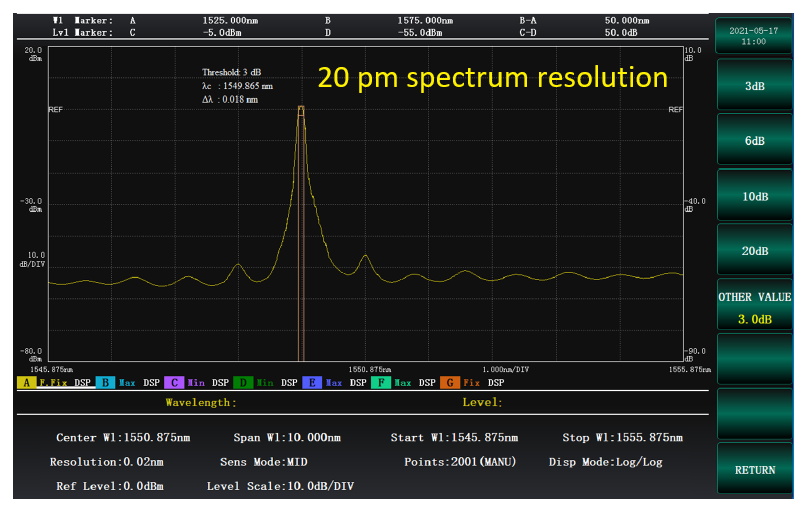

Ceyear社ではLightwave Component Analyzer、Optical Spectrum Analyzerをラインナップしています。

2025年マイクロウェーブ展で展示 https://tm-co.co.jp/mwe2025/

PR:

|

SSG6M80Aシリーズ ・Coming soon

|

|

|

|

SSA6000A Series Signal Analyzer Main Features ・Coming soon

|

|

SNA6000A Series Vector Network Analyzer Key Features

|

|

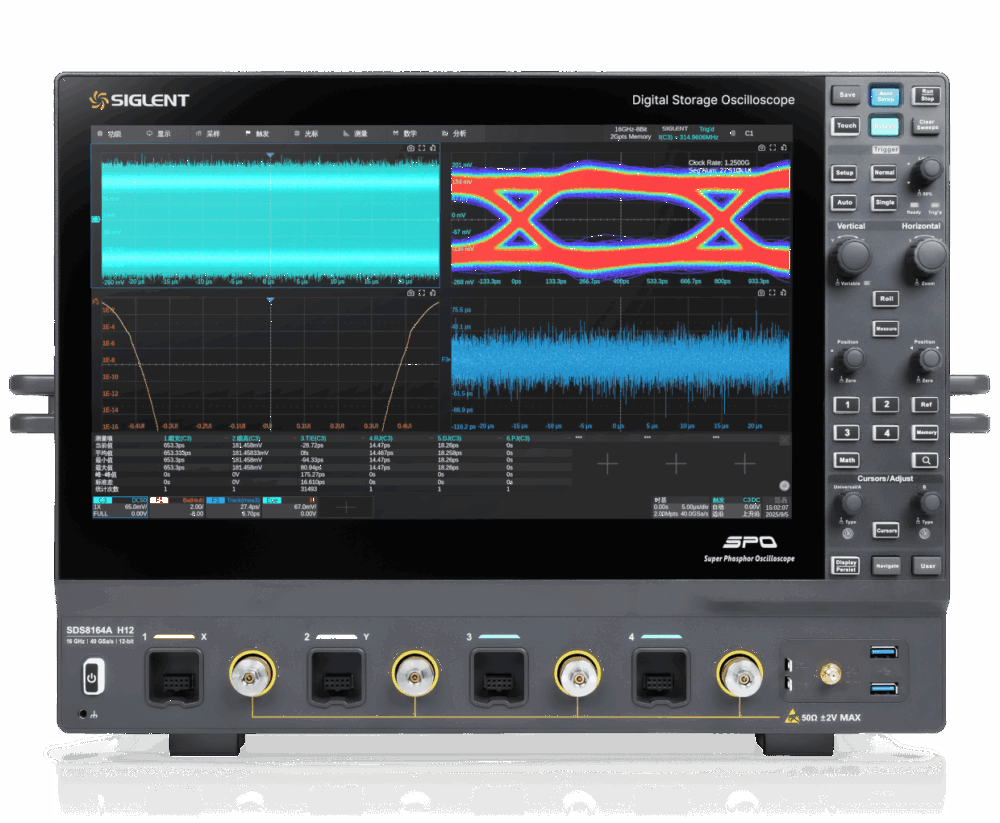

SDS8000Aシリーズ オシロスコープ 特長と利点 ・Coming soon |

|

SIGLENT お買い得キャンペンーン実施中(~2026/03/31まで) SSA3000X-R シリーズ リアルタイム・スペクトラム・アナライザ (EMIフィルタ、準尖頭値検波器、EMI測定モード)

姉妹機も実施中(EMI測定機能は同じです) |