相互変調(Inter-modulation)とは、複数の異なる周波数の信号が、増幅器などの非線形回路を通過する際に、元の信号には存在しなかった新しい周波数成分が発生する現象のことです。この新しい周波数成分は、元の信号の周波数の和や差、またそれらの高調波の組み合わせとして現れます。

相互変調の仕組み

電子回路は理想的には入力信号に比例した出力信号を出す線形な特性を持ちますが、実際には完全に線形な回路は存在しません。特に、トランジスタやダイオードなどを用いた増幅器は、その動作範囲を超えたり、回路の物理的な性質(例:接続部の酸化や接触不良)によって非線形な振る舞いをします。この非線形性が、相互変調の原因となります。

例えば、周波数との2つの信号が非線形な増幅器に入力されると、出力には以下の周波数成分が生成されます。

-

元の周波数:

-

高調波:

-

相互変調積:

これらの相互変調積の中でも、特に3次相互変調積(やなど)は、元の信号周波数に非常に近い位置に発生することが多く、フィルターなどで除去するのが難しいため、無線通信やオーディオ機器において深刻な問題となります。

相互変調が引き起こす問題

相互変調は、主に以下の問題を引き起こします。

-

受信障害: 無線受信機で相互変調が発生すると、受信したい信号と同じ周波数に不要な信号(相互変調積)が重なり、通信の妨害や品質劣化が生じます。

-

通信品質の低下: 地上デジタル放送や移動体通信のような多数のチャンネルを使用するシステムでは、相互変調によって隣接するチャンネルにノイズが漏れ出し、通信速度の低下やエラーの原因となります。

対策

相互変調を抑制するには、主に以下の方法が取られます。

-

線形性の高い回路設計: 相互変調は非線形性に起因するため、動作範囲に余裕を持たせる、フィードバックをかけるなどして、回路の線形性を高めることが最も重要です。

-

フィルターの利用: 回路の入力段に帯域制限フィルターを設置し、不要な強い信号が増幅器に入らないようにすることで、相互変調の発生を抑えます。

-

適切な部品の選定: 相互変調の原因となる部品の選定も重要です。例えば、ケーブルやコネクタの接続部の腐食や緩み、異種金属の接触なども相互変調(受動相互変調)の原因となるため、高品質な部品を使用し、適切に施工することが求められます。

この動画では、高調波や電波障害について解説しており、混変調についても触れています。

【アマチュア無線】『高調波と電波障害』相互変調とか混変調とか【3分くらい無線講座 37】

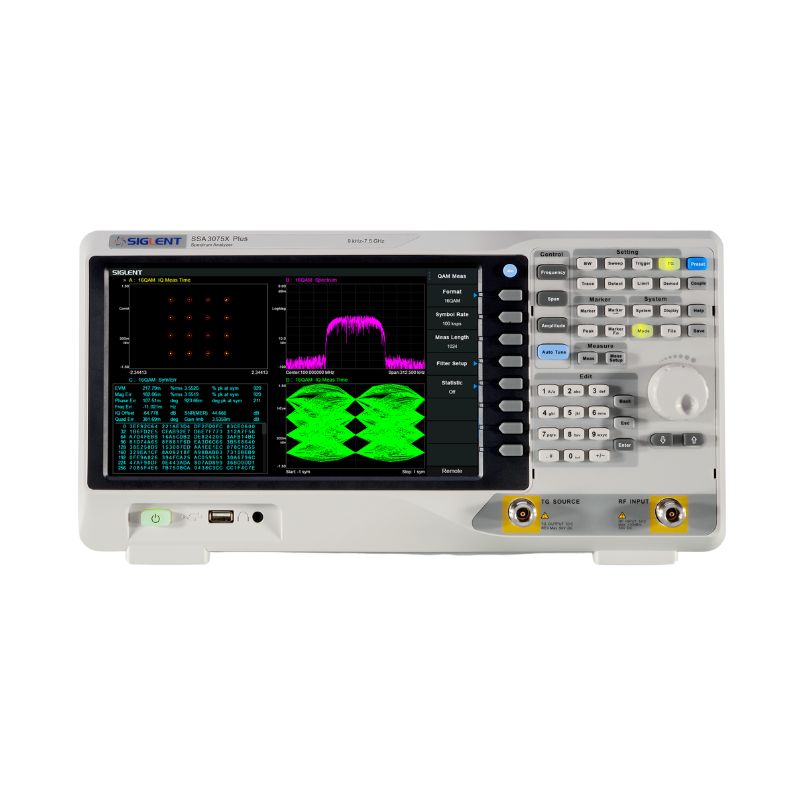

T&MコーポレーションではSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(スペアナ、VSG、VNA等)による計測システムの提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/