700MHz帯高度道路交通システムは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一環として、主に安全運転支援を目的とした無線通信システムです。日本では、デジタルテレビ放送で使われていた700MHz帯の一部がITS向けに割り当てられています。

仕組みと特徴

このシステムは、路車間通信(V2I)と車車間通信(V2V)の2つの通信方式を組み合わせています。

-

路車間通信(V2I):道路沿いに設置された**路側機(基地局)**と、車載器が通信する方式です。路側機から信号情報、交通規制、歩行者の情報などが提供され、ドライバーに注意喚起を行います。事故多発地点など、特定の場所での情報提供に強みがあります。

-

車車間通信(V2V):車両同士が直接通信する方式です。周囲の車両の位置、速度などの情報をやり取りし、衝突防止などの安全運転を支援します。インフラの整備状況に関わらず、不特定の場所で利用できるのが利点です。

この2つの通信は、時分割多重アクセス(TDMA)という技術を用いて、同じ周波数帯を共有しています。これにより、干渉を避けながら効率的に通信を行えます。

700MHz帯のメリット

700MHz帯は、他のITSで利用される周波数帯(例:ETCで使われる5.8GHz帯)と比較して、電波が遠くまで届きやすく、建物などの障害物にも強いという特性があります。これにより、見通しの悪い交差点や、建物が密集する都市部などでも通信が途切れにくく、安定した情報提供が可能です。

導入状況

2011年に制度化され、2013年には国際標準化(ITU-R勧告M.2084)されました。2014年頃から、このシステムに対応した車載器が搭載された車両が市販されています。最近では、自動運転のユースケースに対応するためのガイドライン策定など、さらなる活用に向けた取り組みも進められています。

課題

700MHz帯高度道路交通システム(ITS)と携帯電話のプラチナバンドの間で、電波の混信や干渉が発生する可能性があります。これは、両者が非常に近い周波数帯域を使用しているためです。

700MHz帯の周波数利用

-

700MHz帯高度道路交通システム(ITS): 自動車の安全運転支援や交通情報提供などに使われるシステムで、755-765MHzの周波数帯を使用します。

-

プラチナバンド: 携帯電話事業者が使用する、つながりやすいとされる周波数帯で、700MHz帯(715-725MHzと770-803MHz)が含まれます。

混信・干渉のリスク

700MHz帯ITSとプラチナバンドは、隣接した周波数帯を使用しているため、以下のような問題が起こり得ます。

-

受信障害: 一方の電波がもう一方の受信機に回り込み、通信の品質を低下させることがあります。例えば、ITSの機器が携帯電話の電波を受信してしまい、正しい情報を取得できなくなる可能性があります。

-

送信出力の調整: 隣接する周波数帯域で電波を発射するため、お互いのシステムに干渉しないように、送信出力やアンテナの指向性を慎重に調整する必要があります。

-

ノイズの発生: 近隣の周波数帯を使用する通信機器からのノイズが、通信品質に悪影響を及ぼすことがあります。

これらの混信や干渉を避けるため、両システムの周波数割り当てには、バッファとなるガードバンドが設けられています。しかし、機器の性能や設置環境によっては、完全な混信防止が難しい場合もあります。そのため、基地局の設置場所やアンテナの調整など、慎重な対策が求められます。

参考:一般社団法人電波産業会(ARIB)

ARIB STD-T109 700MHz帯高度道路交通システム

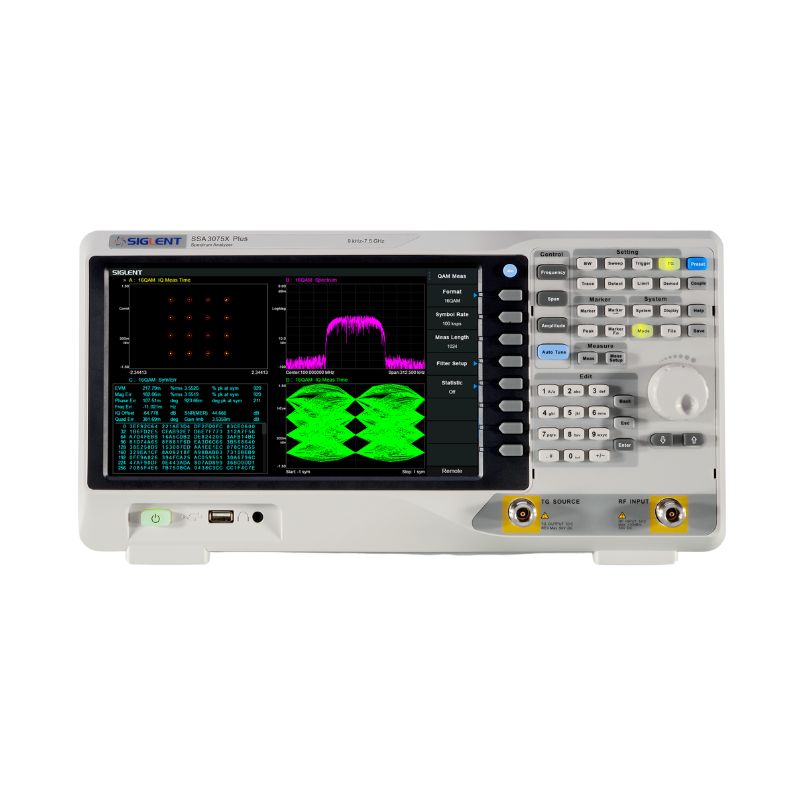

T&MコーポレーションではNEXTEM社と協調してSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(スペアナ, VSG, VNA等)による 700MHz帯の評価に必要な電子測定器、システムの提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/