近傍磁界情報とAI、 機械学習を用いたPCB上のノイズ源推定は、電子機器の電磁両立性 (EMC) 対策において注目されている技術です。

この技術の概要と主なアプローチについて解説します。

💡 技術概要

近傍磁界情報とは

近傍磁界 (Near-field magnetic field) は、PCB (プリント基板) 上の配線や部品から非常に近い距離(通常は波長の 1/2π 以内)で発生している電磁界です。この近傍磁界の分布を特殊なプローブで測定することで、ノイズの発生源や電流経路を高精度で特定できます。

ノイズ源推定の目的

PCBから放射される電磁ノイズは、他の機器の誤動作や規制値超過の原因となります。機械学習を用いて近傍磁界情報からノイズ源を推定することで、以下のことが可能になります。

-

ノイズ対策が必要な特定箇所を効率的に見つける。

-

設計初期段階でノイズのリスクを評価する。

-

ノイズ対策の効果を定量的に確認する。

🧠 機械学習を用いたノイズ源推定の主なアプローチ

ノイズ源推定における機械学習の役割は、複雑な磁界分布パターンと基板上の物理的なノイズ発生源との間の非線形な関係性を学習し、推定することです。

1. 特徴量抽出とパターン認識

近傍磁界情報(分布、周波数スペクトルなど)から、ノイズ源を特定するための特徴量を抽出します。

-

アプローチ: 畳み込みニューラルネットワーク (CNN) などの深層学習モデルを用いて、磁界分布画像を解析し、特定のパターン(例:ビアからの漏れ、特定の配線パターン)を自動的に認識・分類する。

-

推定対象: ノイズ源の位置、種類(例:IC、コンデンサ、配線)、強度。

2. 順問題・逆問題の解決

ノイズ源推定は、測定された結果(磁界分布)から原因(ノイズ源)を特定する逆問題と見なせます。

-

アプローチ:

-

順問題 (シミュレーション): 特定のノイズ源からどのような磁界分布が発生するかをシミュレーション(例:FDTD法)で計算する。

-

機械学習の利用: シミュレーションで作成した「ノイズ源と磁界分布」の大量なデータセットを教師データとして学習させ、測定データ(磁界分布)を入力としてノイズ源を推定する。これにより、複雑な電磁界理論計算を高速化・代替できます。

-

3. データ駆動型予測

実際のノイズ対策データや設計データを活用し、測定結果がなくてもノイズ発生を予測します。

-

アプローチ: 基板のレイアウト情報(配線幅、層構成、部品配置など)と近傍磁界測定結果を組み合わせて学習させ、新規設計基板のレイアウト情報からノイズレベルやノイズ源を事前に予測する。

🛠️ 導入のメリット

| メリット | 詳細 |

| 高精度な特定 | 人手では難しい微細な磁界の変化や複雑な相互作用を機械が学習し、より正確なノイズ源を特定できる。 |

| 開発期間の短縮 | 試作・測定・対策というサイクルを高速化し、ノイズ対策にかかる期間を大幅に短縮できる。 |

| 自動化 | 熟練したEMCエンジニアの経験と知識に頼らず、測定・解析プロセスを自動化・標準化できる。 |

この技術は、5GやIoTなど、高密度・高速化が進む電子機器開発において、今後ますます重要になると期待されています。

参考:

「初めてのスペアナによるEMIノイズ対策」 スペアナによるEMIノイズ測定の手順書を差し上げています。

|

「初めてのスペアナによるEMIノイズ対策」

資料は下記フォームよりご依頼ください。 |

|

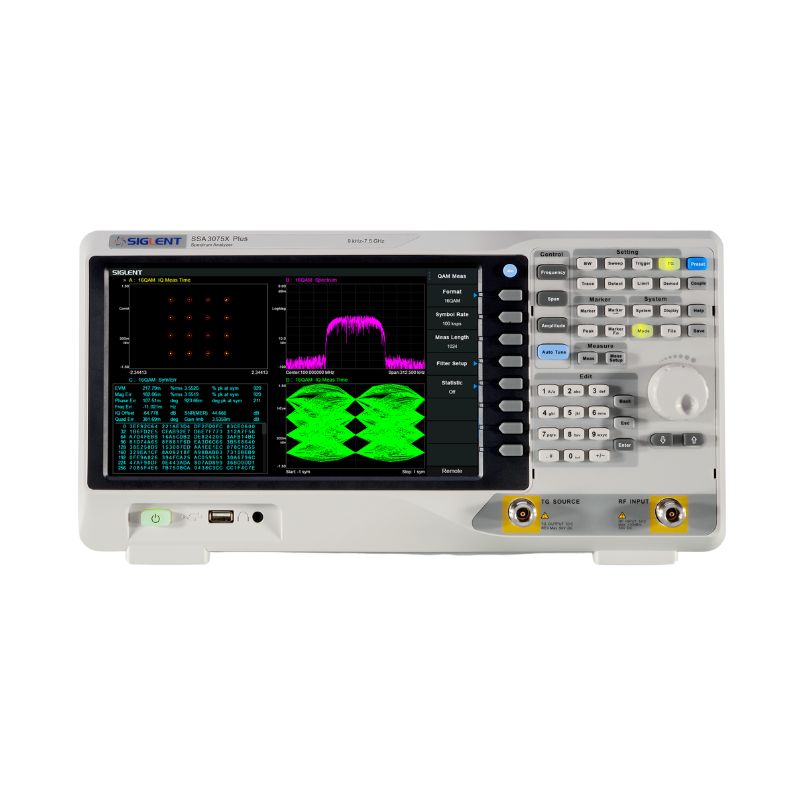

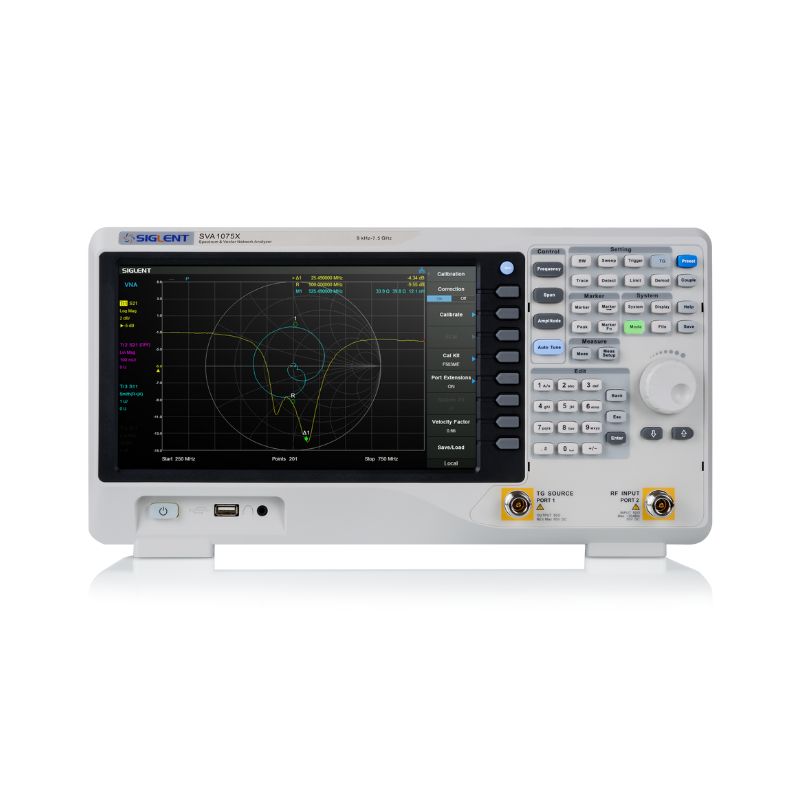

SIGLENT お買い得キャンペンーン実施中(~2026/03/31まで) SSA3000X-R シリーズ リアルタイム・スペクトラム・アナライザ (EMIフィルタ、準尖頭値検波器、EMI測定モード)

姉妹機も実施中(EMI測定機能は同じです) |