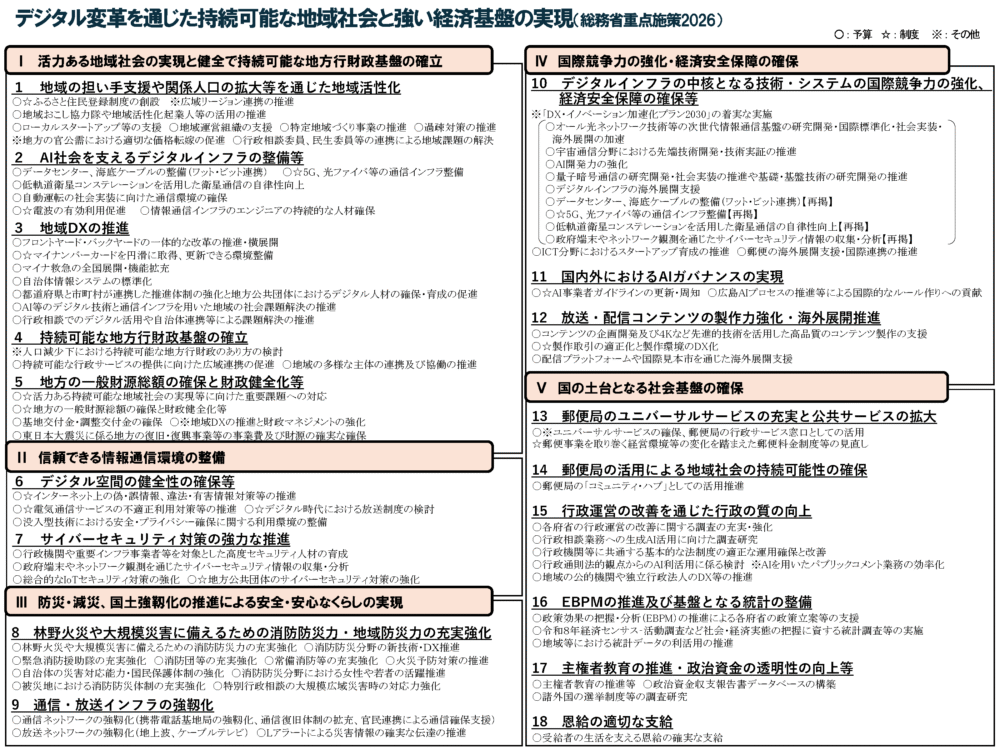

ワット・ビット連携とは、電力インフラ(ワット:電力)と通信インフラ(ビット:情報通信)を一体的に、効率よく整備・運用していくための構想・取り組みです。

AIの普及や通信トラフィックの増加に伴うデータセンター(DC)の電力需要の急増を背景に、脱炭素化(GX)と経済成長を同時に実現するための国家戦略として、官民一体で検討が進められています。

構想の主なポイント

-

目的と背景

-

AIやデジタル化の進展により、大量の電力を消費するデータセンターの整備が急務となっています。

-

従来の方式では、再生可能エネルギー(脱炭素電源)の発電地が**大消費地(データセンターの立地)**から離れている場合、送電網の整備に時間とコストがかかるのが課題でした。

-

-

連携の仕組み

-

データセンターを脱炭素電源(再エネ)の近くに分散して設置します。

-

電力を送る代わりに、安価で敷設しやすい光ファイバーケーブルなどを活用し、情報(ビット)を伝送することで、物理的な距離の制約を克服し、送電線の建設コストを抑えます。

-

これにより、地域での再生可能エネルギーの地産地消を促進し、脱炭素化に貢献します。

-

-

期待される効果

-

電力系統の効率化とコスト削減:送電線建設コストの抑制、既存系統の余力活用。

-

レジリエンス(強靭性)の向上:データセンターやネットワークインフラの地方分散による、災害時のリスク分散。

-

脱炭素の推進:再エネ電源の豊富な地域にDCを立地し、再エネ活用を拡大。

-

地域経済の活性化:地方へのデータセンター分散による新たな事業機会創出。

-

この構想は、電力系統と通信基盤という異なるインフラの垣根を越えた官民連携を前提としており、経済産業省と総務省が連携して検討を進めています。

参考:下記資料では「ワット・ビット連携」について詳しく述べられています。

Wi-Biz通信Vol.125【スペシャルトピックス】インタビュー

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 データ通信課長 鎌田 俊介 氏

「ワット・ビット連携」、デジタルインフラ整備進めネットワーク人材確保・育成に注力したい

https://www.wlan-business.org/archives/48638

関連リンク:

・三菱総合研究所 www.mri.co.jp

ワット・ビット連携とは何か? 第1回:「生成AI活用」「脱炭素」「経済成長」を同時実現する電力・情報通信インフラの最適化

https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20250313.html

・フォーティエンスコンサルティング株式会社 www.fortience.com

ワット・ビット連携の全体像と通信事業者の成長戦略

https://www.fortience.com/insight/column/250609-00/

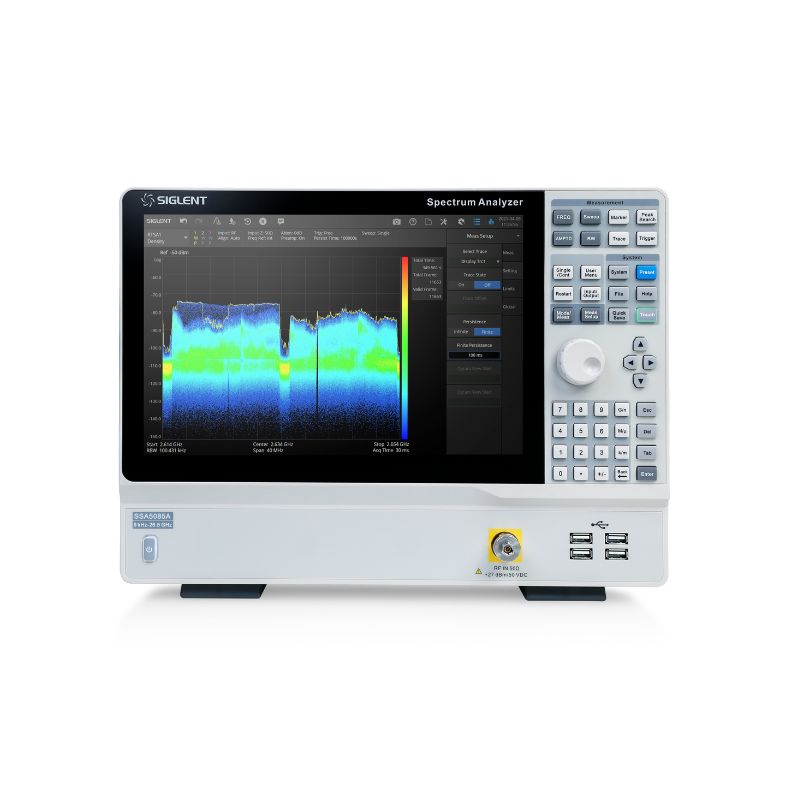

T&MコーポレーションではNEXTEM社と協調してSIGLENT社/Ceyear社の電子計測器(スペアナ、VSG、VNA)による「ワット・ビット」関連機器の評価に必要なシステムの提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。http://tm-co.co.jp/contact/