近接磁界プローブは、電子機器から発生する電磁ノイズ(EMI)の発生源を特定するために用いられるツールです。EMC対策において非常に重要な役割を果たします。

近接磁界プローブの原理と特徴

-

近接磁界の測定: 電磁ノイズには、ノイズ源から比較的近い領域で測定される「近接磁界」と、遠く離れた場所で測定される「遠方磁界」があります。近接磁界プローブは、このうち近接磁界を測定することに特化しています。

-

ループアンテナ: 磁界プローブは、基本的に先端に小さなループアンテナを搭載しています。このループアンテナがノイズ源の周囲に発生する磁束を捉え、そのノイズの大きさを測定します。

-

高感度と高分解能: 近接磁界プローブは、ループの大きさが異なる複数の種類があります。

-

大きなループ: 感度が高く、ノイズ源を大まかに特定するのに適しています。

-

小さなループ: 空間分解能が高く、ノイズ源をピンポイントで特定するのに適しています。

-

-

向きによる感度の変化: 磁界プローブは、ループの平面と磁力線が垂直になるときに最も強い信号を捉えます。この特性を利用して、プローブの向きを変えながら測定することで、ノイズが流れている電流の方向を推測することも可能です。

EMC対策における近接磁界プローブの活用

EMC対策は、製品の設計段階から行われることが理想ですが、問題が発生した場合には、ノイズの原因を特定し、効率的に対策を講じることが重要です。近接磁界プローブは、このプロセスで以下のように活用されます。

-

ノイズ源の特定:

-

大きなループのプローブを使って、プリント基板全体や筐体などをスキャンし、ノイズの発生箇所を大まかに探します。

-

ノイズが強い箇所が特定できたら、小さなループのプローブに持ち替えて、ICやパターン配線など、より具体的なノイズ源を特定します。

-

-

対策の効果確認:

-

特定の部品や配線にノイズ対策(例:フェライトビーズの追加、コンデンサの変更、配線パターンの変更など)を施した後、再び近接磁界プローブで測定することで、対策の効果を定量的に評価できます。

-

-

効率的なトラブルシューティング:

-

闇雲にノイズ対策を施すのではなく、プローブでノイズ源を特定することで、最も効果的な対策をピンポイントで行うことができ、時間とコストの節約につながります。

-

近接磁界プローブ使用時の注意点

-

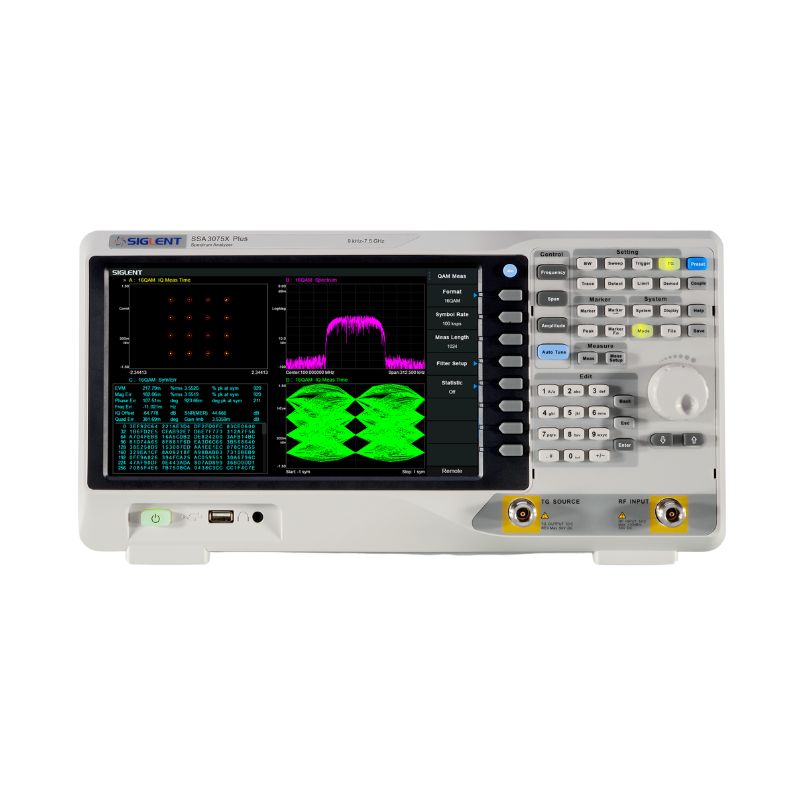

スペクトラムアナライザとの組み合わせ: 近接磁界プローブは、通常スペクトラムアナライザと組み合わせて使用されます。ノイズの周波数や大きさを正確に分析するために、適切な設定(周波数スパン、分解能帯域幅など)が必要です。

-

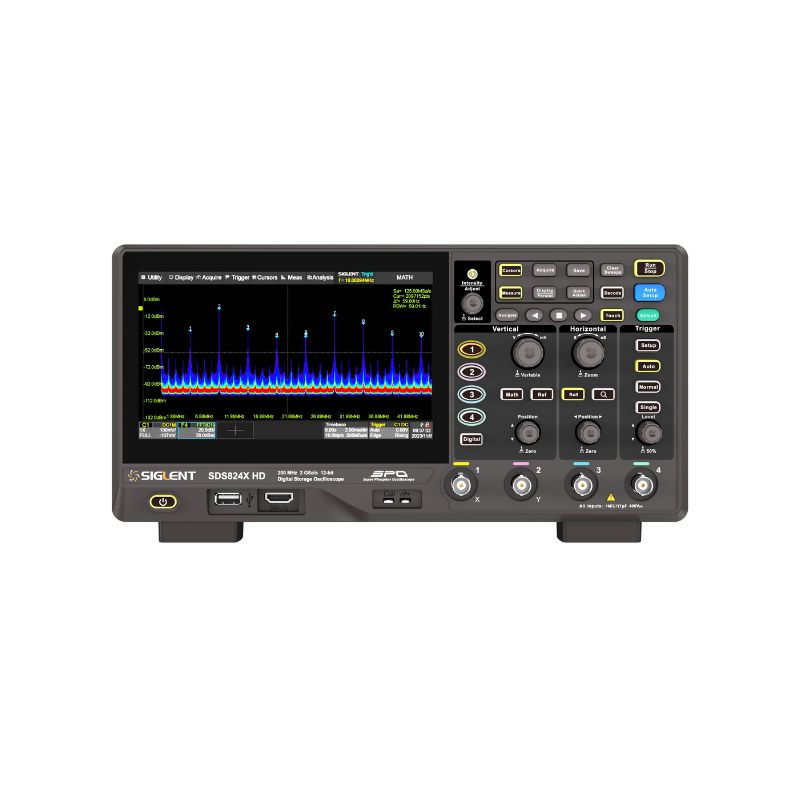

オシロスコープとの組み合わせ: 近接磁界プローブは、最新の12bitオシロスコープと組み合わせて使用することも推奨されます。外部プリアンプなしでノイズ測定が可能な高感度な製品も多くなっており、高度なFFT機能によりノイズの周波数や大きさを正確に分析することも可能です。12bitの高分解能とオシロスコープ自身が低ノイズであることが重要です。

-

プローブの距離と向き: 測定対象からの距離やプローブの向きによって測定値が大きく変化するため、測定条件を一定に保つことが重要です。

-

外部ノイズの影響: シールドされていないプローブは、外部からのノイズの影響を受けやすいため、シールドルームなどでの使用が推奨されます。また、プリアンプを併用することで、小さなノイズも正確に測定できます。

近接磁界プローブは、EMC対策の初期段階でノイズ源を効率的に特定し、効果的な対策を講じるための必須ツールと言えます。

参考:EMC・ノイズ対策技術情報誌【Interference Technology 日本版】

https://www.emc-ohtama.jp/itj/ サイトへのログインが必要です。

参考:

「初めてのスペアナによるEMIノイズ対策」 スペアナによるEMIノイズ測定の手順書を差し上げています。

|

初めてのスペアナによるEMIノイズ対策(抜粋)資料は下記フォームよりご依頼ください。 |

T&MコーポレーションではNEXTEM社と協調してSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(スペアナ, VSG, VNA等)による EMIノイズ評価に必要な電子測定器、システムの提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/