近接電界プローブは、電子機器のEMC(電磁両立性)対策において、ノイズ源を特定・診断するための重要なツールです。以下に、その概要とEMC対策における活用方法を解説します。

1. 近接電界プローブとは

近接電界プローブは、アンテナやセンサーを用いて、電子機器の近傍で発生する電界や磁界を検出・測定するツールです。主に以下の2種類に大別されます。

-

電界プローブ: 電界に感度が高く、回路基板上のパターンや部品から放射される電界ノイズを検出するのに適しています。

-

磁界プローブ: 磁界に感度が高く、電流が流れるパターンやGNDパターン、ケーブルなどから発生する磁界ノイズを検出するのに適しています。一般的に、磁界プローブの方が広く使われています。

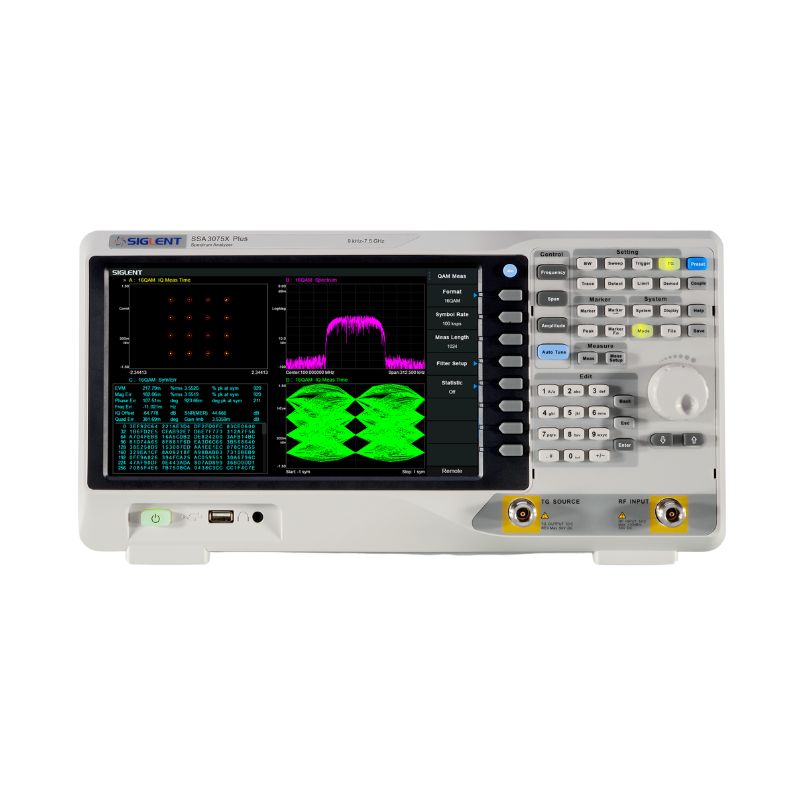

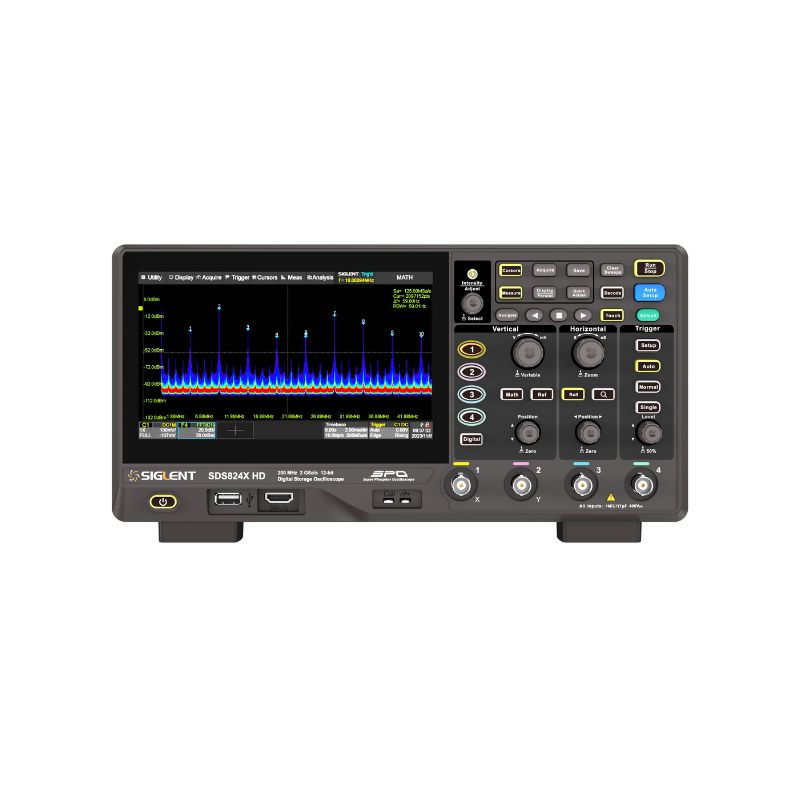

これらのプローブは、オシロスコープやスペクトラムアナライザ、EMIレシーバーなどの測定器と組み合わせて使用されます。

2. EMC対策における近接電界プローブの役割

EMC対策の最終目標は、製品がEMC規格に適合することです。その過程で、製品から発生する不要な電磁波(EMI:電磁干渉)の原因を特定し、対策を講じる必要があります。近接電界プローブは、この原因究明に非常に有効です。

-

ノイズ源の特定: 製品全体から放射されるノイズを測定するEMC試験では、ノイズが発生していることは分かっても、その原因が回路基板上のどの部分にあるのかを特定するのは困難です。近接電界プローブを回路基板や部品の近くで動かすことで、ノイズの発生源をピンポイントで特定できます。

-

対策効果の確認: ノイズ源を特定した後に、シールドやフィルタ、GND強化などの対策を講じます。近接電界プローブで対策前後のノイズレベルを比較することで、その対策が有効であったかを確認できます。

-

設計段階での診断: 開発の初期段階で近接電界プローブを使用することで、EMC試験で不合格になるリスクを低減できます。EMC試験は時間とコストがかかるため、事前の診断は非常に重要です。

3. 近接電界プローブの使い方とポイント

-

測定機器との接続: プローブをスペクトラムアナライザやオシロスコープに接続します。

-

大まかな調査: まずはループ径の大きい磁界プローブなどを用いて、基板全体のどのブロックからノイズが出ているかを大まかに調査します。

-

詳細な調査: ノイズ源が特定できたら、より小さなプローブに持ち替えて、具体的なパターンや部品、ICピンなどを特定します。

-

プローブの向き: 磁界プローブを使用する場合、プローブの平面と放射源となる電流経路が平行になったときに最大のノイズレベルが検出されます。そのため、プローブを90度回転させながら、最大値を探すのがポイントです。

-

相対測定: 近接電界プローブは、校正データが付属していないことが多く、絶対的なノイズレベルを測定するよりも、相対的なレベルを比較する(対策前と対策後の比較など)ことに適しています。

4. 対策のヒント

近接電界プローブでノイズ源を特定した後の一般的な対策例は以下の通りです。

-

GNDの強化: GNDパターンを広くしたり、GNDビアを追加したりすることで、ノイズ電流の経路を改善します。

-

フィルタの追加: ノイズ源となるICの電源ラインにデカップリングコンデンサやフェライトビーズを追加します。

-

シールドの追加: ノイズ源となる部品や領域を金属のシールドで覆います。

-

配線の見直し: ノイズ源から離れた場所に配線を配置したり、高速信号の配線とノイズに弱い信号の配線を分離したりします。

近接電界プローブは、EMC対策を効率的かつ効果的に進めるための強力なツールです。正確なノイズ源を特定することで、無駄な対策を避け、開発期間の短縮やコスト削減に繋がります。

参考:

「初めてのスペアナによるEMIノイズ対策」 スペアナによるEMIノイズ測定の手順書を差し上げています。

|

初めてのスペアナによるEMIノイズ対策(抜粋)資料は下記フォームよりご依頼ください。 |

T&MコーポレーションではNEXTEM社と協調してSIGLENT社、Ceyear社の電子計測器(スペアナ, VSG, VNA等)による EMIノイズ評価に必要な電子測定器、システムの提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/