半侵襲性BCI(Partially Invasive BCI、または低侵襲型BCI/Minimally Invasive BCI)とは、ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)の一種で、電極を頭皮の外側ではなく、頭蓋骨の内側に配置するものの、脳組織自体には直接埋め込まない方式を指します。

これは、手術を必要としない非侵襲型BCI(例:EEG)と、脳の皮質内に電極を直接埋め込む侵襲型BCI(例:マイクロ電極アレイ)の間に位置し、それぞれの利点と欠点のバランスを取ることを目的としています。

⚡ 半侵襲性BCIの主要技術:ECoG

半侵襲性BCIの代表的な技術は、**ECoG(Electrocorticography:皮質脳波)**です。

-

配置場所: 電極アレイを、開頭手術によって脳の表面を覆う硬膜の下、または脳表に直接配置します。

-

信号の質:

-

頭蓋骨や頭皮による減衰がないため、非侵襲型BCI(EEG)よりもはるかにノイズが少なく、高解像度かつ高周波数帯域の脳信号(局所電場電位など)を取得できます。

-

侵襲型BCIほど個々の神経細胞の活動は捉えられませんが、広い範囲の皮質活動を安定して記録できます。

-

-

リスクと安定性:

-

脳組織への直接的な穿刺(穿刺)がないため、侵襲型BCIに比べて手術に伴う脳組織損傷や感染症のリスクが低いとされます。

-

電極が生体組織と接する面積が大きいため、侵襲型BCIに比べて長期的な信号の安定性が高い傾向にあります。

-

💡 半侵襲性BCIの新しい技術

近年、さらに低侵襲を目指した新しい技術が開発されています。

血管内BCI(Endovascular BCI / Stentrode)

-

概要: カテーテル手術を用いて、血管内から電極を脳血管内に留置する技術です。開頭手術が不要となるため、侵襲性を最小限に抑えられます。

-

特徴: 脳皮質に近い血管壁に電極を留置することで、ECoGに近い信号を取得することを目指しています。これが成功すれば、手術リスクを大幅に下げつつ、非侵襲型よりも優れた信号品質を実現できます。

🏥 応用分野

半侵襲性BCIは、その高い信号品質と比較的低い侵襲性のバランスから、主に以下のような臨床応用が期待されています。

-

重度の運動障害を持つ患者のコミュニケーション・制御:

-

ALS(筋萎縮性側索硬化症)やロックド・イン症候群などで完全に麻痺した患者が、思考のみでコンピューターのカーソル操作、文字入力、車椅子やロボットアームの制御を行うための通信チャネルを提供します。

-

-

てんかんのモニタリングと治療:

-

てんかんの発生源となる異常な脳活動を正確に特定し、モニタリングするために利用されます。

-

-

神経リハビリテーション:

-

脳卒中などの患者の運動再建やリハビリテーションを支援するシステムに応用されます。

-

半侵襲性BCIは、非侵襲型よりも高いパフォーマンスを提供し、侵襲型よりも安全性が高いという利点から、医療分野での実用化に向けた研究が特に活発に行われています。

|

SSG6M80Aシリーズ ・Coming soon

|

|

|

|

SSA6000A Series Signal Analyzer Main Features ・Coming soon

|

|

SNA6000A Series Vector Network Analyzer Key Features

|

|

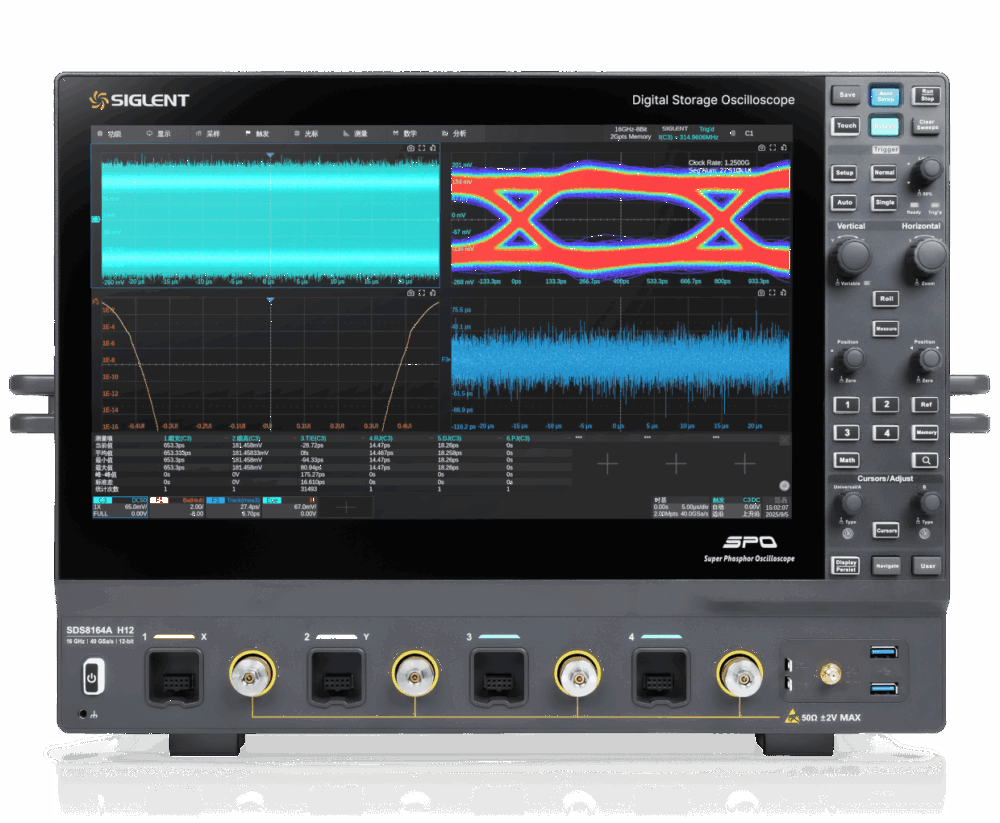

SDS8000Aシリーズ オシロスコープ 特長と利点 ・Coming soon |