CVPR 2025の自動運転競技における話題のトップ3は、協調型自動運転(Cooperative Driving)、End-to-End自動運転、そしてワールドモデル(World Models)です。これらのテーマは、自動運転の安全性と効率性を高めるための次世代技術として注目されています。

1. 協調型自動運転(Cooperative Driving)

協調型自動運転は、車両単体のセンサー情報に加えて、V2X(Vehicle-to-Everything)通信を介して他の車両や道路インフラとリアルタイムでデータを共有する技術です。これにより、視界の死角にある情報を取得し、より広範囲で正確な状況認識が可能になります。

CVPR 2025のV2X-Sec MEIS Challengeでは、特にこの分野が重要視されました。参加者は、限られた通信帯域や通信障害がある状況下で、車両とインフラのマルチビューセンサーデータを融合し、高精度な物体検出と追跡を行う課題に取り組みました。この競技では、東京大学のTLabが優秀賞を受賞しました。この技術は、特に複雑な都市部の交差点や見通しの悪い道路での安全性を劇的に向上させる可能性を秘めています。

2. End-to-End自動運転

End-to-End自動運転は、センサー入力(画像、LiDARなど)から直接、車両の操縦(ステアリング、アクセル、ブレーキ)の出力を生成するアプローチです。この方式は、従来のモジュール化されたパイプライン(認識、予測、計画など)と比較して、全体最適化されたシンプルで効率的なシステム構築を目指します。

CVPR 2025のEnd-to-End Autonomous Driving Grand Challengeでは、NVIDIAが2年連続で優勝を果たしました。彼らの鍵となる技術は、多様な走行経路を生成し、最適なものを段階的に絞り込むGeneralized Trajectory Scoring (GTRS)手法でした。この分野の研究は、人間の運転行動から学習し、より自然で汎用性の高い自動運転システムを実現するための重要なステップとして進められています。

3. ワールドモデル(World Models)

ワールドモデルは、AIが環境のダイナミクスを内部的にシミュレーションし、未来の状況を予測するための内部モデルを構築する技術です。自動運転の文脈では、このモデルを使ってAIが「もしこの行動をとったらどうなるか」を仮想的に試行し、衝突などの危険なシナリオを事前に回避することが可能になります。

CVPR 2025では、World Model Challenge by 1Xのような競技が開催され、Duke大学が優勝しました。この技術は、未知の状況や予期せぬ出来事に対する自動運転システムのロバスト性(頑健性)を高める上で不可欠な要素です。将来的には、複雑な交通状況や歩行者の行動予測など、より高度な判断をAIに担わせるための基盤技術となります。

V2X(Vehicle-to-Everything)通信技術は、車とあらゆるものがネットワークでつながることで、安全運転支援や交通効率の向上を目指すシステムです。この通信で使われる主な周波数帯と変調方式は、技術規格によって異なります。

📡 V2Xの周波数帯

日本では、主に以下の2つの周波数帯が使われます。

-

760MHz帯: 日本で先行して実用化された「ITS Connect」システムで使われている周波数帯です。電波の伝搬特性が良く、見通しの悪い交差点やカーブでも安定した通信が可能です。主に車車間(V2V)や路車間(V2I)の通信に利用されています。

-

5.9GHz帯: 国際的にV2X用途で割り当てが進められている周波数帯です。日本でも今後の協調型自動運転の実現に向け、既存の無線システムとの共存性を考慮しながら割り当てが検討されています。将来的に大容量・高速な通信が必要とされるユースケースで活用が期待されています。

📶 V2Xの変調方式

V2Xの変調方式は、主に採用されている通信技術規格によって異なります。

1. DSRC(Dedicated Short Range Communication)

DSRCは、IEEE 802.11p規格に基づく通信方式で、Wi-Fiの技術を車載用に最適化したものです。日本では760MHz帯で使用されています。

-

変調方式: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

-

OFDMは、複数の副搬送波にデータを分割して送信することで、マルチパスによる干渉に強く、高速な通信を可能にします。

-

-

変調符号化方式: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAMなどが使用されます。これにより、通信品質に応じてデータ伝送効率を調整できます。

2. C-V2X(Cellular-V2X)

C-V2Xは、LTEや5Gといった携帯電話技術をベースにした通信方式です。

-

変調方式: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) や SC-FDMA(Single Carrier Frequency-Division Multiple Access)

-

OFDMAはLTEの下り通信(基地局から端末)で、SC-FDMAは上り通信(端末から基地局)で使われる方式です。C-V2Xの直接通信(車両間など)では、SC-FDMAが主に使われています。これは、送信電力の変動が少なく、バッテリー消費を抑えるのに適しているためです。

-

-

変調符号化方式: QPSK, 16-QAM, 64-QAMなどが使用されます。

DSRCとC-V2Xは、同じ5.9GHz帯を使用することがありますが、技術規格が異なるため相互に直接通信することはできません。そのため、車両やインフラの機器は、どちらか一方、あるいは両方の規格に対応する必要があります。

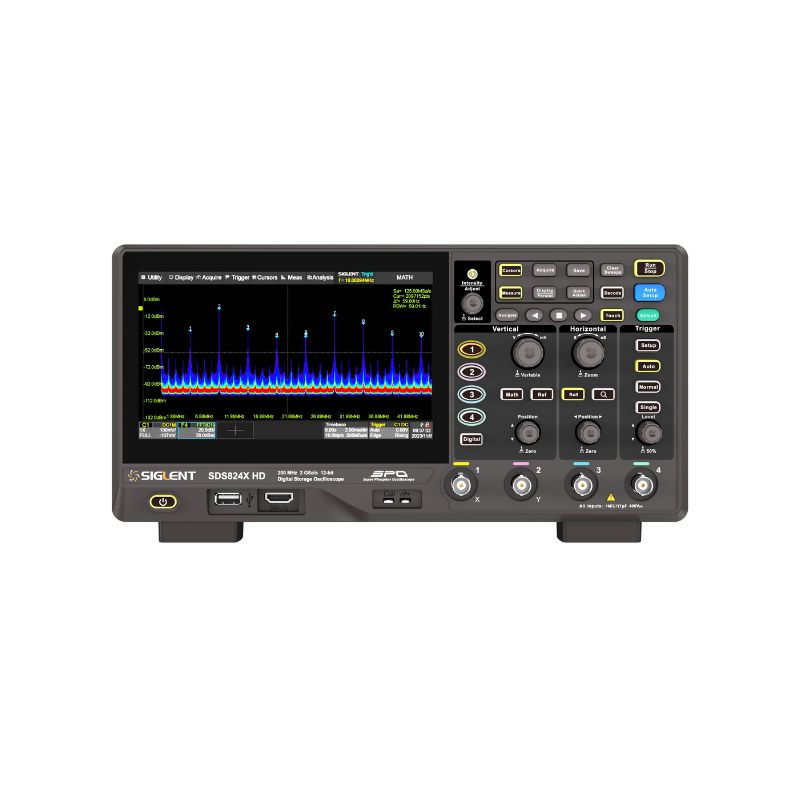

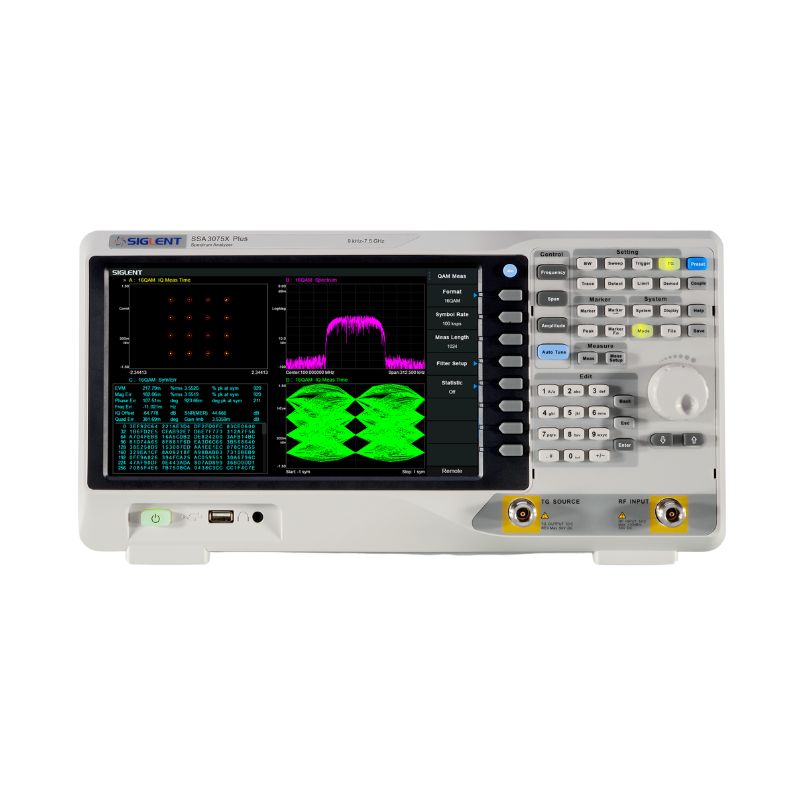

T&MコーポレーションではSIGLENT/Ceyear社の電子計測器(スペアナ、オシロスコープなど)によるV2X開発に必要な提案を行っております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

http://tm-co.co.jp/contact/