― 基本操作、測定モード別活用法、標準波形の取得手順 ―

この章では、TH2883Sシリーズのユーザー操作手順、測定フロー、標準波形の取得方法、および測定対象に応じた設定の実用例について詳しく解説します。新規ユーザーの教育用資料としても有効です。

1. 基本操作と画面遷移

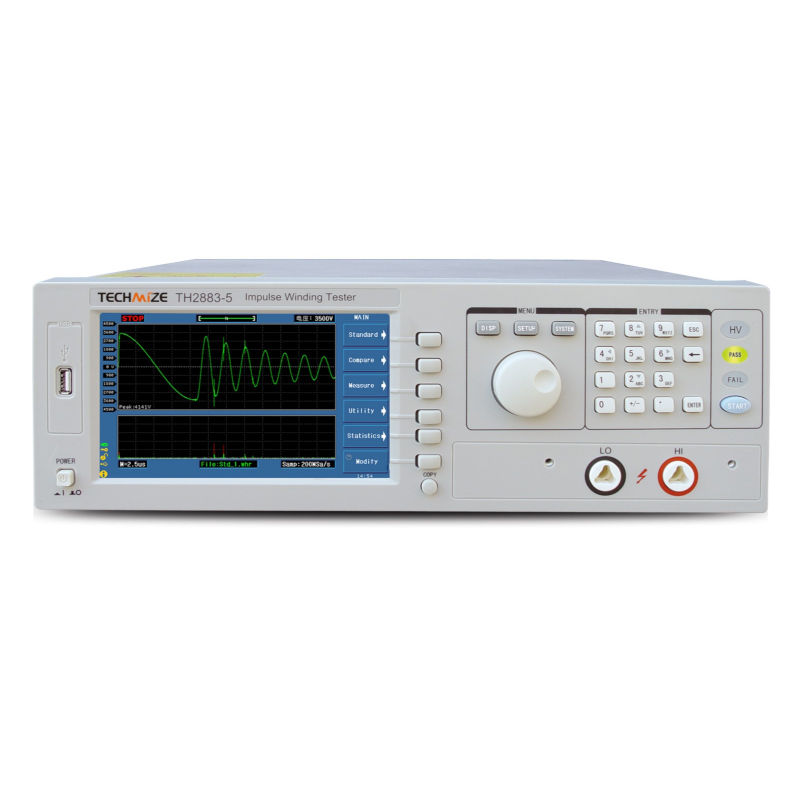

1.1 キーとローラーの使用方法

-

ローラー:上下回転で項目選択/押し込みで決定

-

[DISP]/[SETUP]/[SYSTEM]キー:メインメニュー切替

-

数字キー/矢印キー:数値入力またはカーソル移動

-

ESC/BACKSPACE/ENTER:入力の取り消し/修正/確定

1.2 画面遷移の基本構造

[DISP] → 測定表示画面(波形・比較)

[SETUP] → 測定条件、ステップ、ファイル管理

[SYSTEM] → 環境設定、I/O、言語、パスワード

2. 測定の基本フロー

2.1 非標準測定(Non-standard Test)

-

比較対象(標準波形)を持たない測定

-

波形観察や試験条件の最適化時に使用

2.2 標準波形との比較試験(Sample Test)

-

あらかじめ取得・登録された標準波形と比較し、自動でPASS/FAILを判定

-

量産ラインや良品検証用に最適

3. BDV(Breakdown Voltage)試験

-

目的:ターン間絶縁がどの電圧で破壊されるかを確認

-

特徴:設定された電圧範囲(Start Volt~End Volt)をVolt Stepの単位で増加させてテスト

-

自動停止:FAILが発生した時点で試験中止

4. 標準波形の取得と活用

4.1 Match Setupの活用

[SETUP] → Match Setupにて、以下の方法で標準波形を取得します。

| モード | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| Manual | 手動で波形を取得し平均化 | ユーザー主導、精密設定向け |

| Auto | 周波数を変化させながら自動収集 | 作業効率重視、初心者向け |

| Loop | 周回サンプリングと自動最適化 | 標準波形の安定収集に最適 |

4.2 Manualモード操作例

-

試験ステップを選択

-

Startを押して波形収集開始 -

Completeで収集完了 -

Averageで複数回平均化 -

UndoまたはUndo Allで修正可能

4.3 Autoモード操作例

-

Startで自動的に波形を収集 -

→/←で異なる周波数波形を選択 -

Selectで登録、またはSelect & Checkで比較検証後登録

5. 比較モードの使い分け

| 比較モード | 推奨対象 | 備考 |

|---|---|---|

| Area Size | 内部短絡検出 | 波形全体の面積差で評価 |

| Diff Area | 巻数/材質差検出 | 波形形状の差を評価 |

| Corona | 微小放電・絶縁劣化検出 | 高電圧印加時の高周波ノイズ検出 |

| Phase Diff | 構造的不均衡検出 | 波形のゼロクロスポイントを比較 |

6. 標準波形の再利用(SW.Copy/TW.Copy)

-

SW.Copy:他ステップの標準波形をコピーして利用

-

TW.Copy:直前の標準波形と比較を行う設定

例:ステップ01で収集した波形をステップ02にも適用

7. ファイル名と保存ルール

-

ファイル名は最大32文字、A-Z/0-9/アンダーバー使用可

-

標準波形の命名例:

TRANS_STD01、BDV_COREA_05など -

無入力の場合は

<Unnamed>が自動付与

まとめ

本章で紹介した一連の操作により、TH2883シリーズの測定・比較・標準波形取得の基本が理解できます。特にMatch Setup機能と各比較モードを理解することで、試験対象に合わせた柔軟な測定体制が構築可能です。

インパルス巻線試験器の入門①- 試験原理・構成・基本仕様の理解

インパルス巻線試験器の入門②-主要仕様と波形比較手法の解説

インパルス巻線試験器の入門③-測定表示とディスプレイ機能

インパルス巻線試験器の入門④-比較方式と判定アルゴリズム

インパルス巻線試験器の入門⑤-測定設定と試験ステップの構成(SETUP)

インパルス巻線試験器の入門⑥-システム設定と通信インターフェースの管理

インパルス巻線試験器の入門⑦-操作手順と標準波形の作成

インパルス巻線試験器の入門⑧-リモート制御用コマンドとSCPI準拠インターフェース

インパルス巻線試験器の入門⑨-ファイル管理とUSB/内部メモリ活用法

インパルス巻線試験器の入門⑩-インパルス試験の応用と実践的トラブル対応例