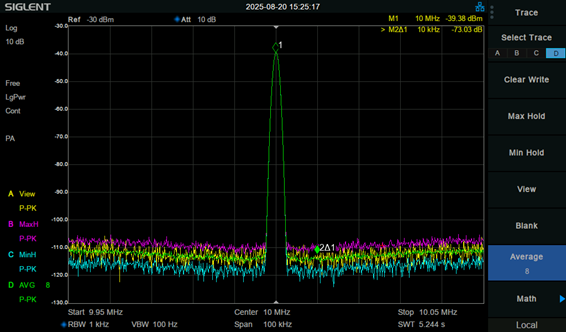

エンジャーさんよりこの記事ではE-Calの仕組みとSiglent製SEM5000Aの使い方について解説しています。

誤差要因の種類

以前「ネットワークアナライザのキャリブレーション基礎と手順」の記事でも紹介しましたが、VNAの測定値には様々な要因の誤差が含まれています。これらの誤差は、大きく「系統誤差」「ランダム誤差」「ドリフト誤差」の3つに分類されます。その中で校正(キャリブレーション)によって補正できるのが系統誤差です。

系統誤差

系統誤差は12項誤差モデルという数学モデルで非常に正確に表現することができます。このモデルは、VNAのポート1からポート2への順方向(Forward)と、ポート2からポート1への逆方向(Reverse)のそれぞれに6つずつ、合計12個の誤差項(Error Term)が存在すると仮定します。

|

図 順方向の12項誤差モデル

そしてキャリブレーションとは、上図の12個の誤差項の値を正確に決定する作業にほかなりません。ここでは各誤差項の意味を簡単に紹介します。なお逆方向(ポート2からの信号)の測定においても同様の6つの誤差項が存在し、これらを合わせて合計12個となります。

ダイレクティビティ誤差

ダイレクティビティ誤差はVNA内部の方向性結合器が、DUTへ向かう信号と反射する信号を完全に分離できないために生じる誤差です。

ソースマッチ誤差

ソースマッチ誤差はVNAの信号源のインピーダンスが理想的な50Ωからズレていることによって、DUTで反射した信号がVNAのポートで再び反射し、再度DUTに向かう二重反射によって生じる誤差です。

反射トラッキング誤差

反射トラッキング誤差はポート1から出力された信号がDUTで反射し、再びポート1の受信機に戻ってくるまでの経路全体の周波数特性を表したものです。周波数によって利得や位相が変動するため、これを補正しないと、例えばShort標準器を測定しても反射係数が完全に-1(0dB)になりません。

伝送トラッキング誤差

伝送トラッキング誤差はポート1から出力された信号が、DUTを通り抜けてポート2の受信機に到達するまでの経路全体の周波数特性を表したものです。

ロードマッチ誤差

ロードマッチ誤差はポート2の受信機側のインピーダンスの不整合によって生じる二重反射誤差のことです。

リーケージ(クロストーク)誤差

リーケージ誤差はDUTを経由せず、VNA内部でポート1からポート2へ直接漏れ込んでしまう信号による誤差です。

ランダム誤差

ランダム誤差は、その名の通り予測不能で不規則に変動する誤差です。これは主に測定系のノイズや物理的な変動によって引き起こされます。

熱ノイズ

測定器内部の電子部品から発生する熱ノイズは、測定信号に不規則な変動を与えます。

ケーブルの変動・変形

キャリブレーション後にDUTを接続する際に、ケーブルやコネクタがわずかに動くだけで、信号の位相や振幅にずれが生じ、測定値が変動します。

ユーザー操作

作業者であるユーザーがコネクタの締め付けトルクが不均一であったり、測定のたびに異なる操作をしたりすると、結果にばらつきが生じます。

対処方法

ランダム誤差は予測できないため、その影響を最小限に抑えることが重要です。例えば、同じ条件で複数回測定を行い、その平均値を採用することでランダム誤差の影響を緩和することができます。

ドリフト誤差

ドリフト誤差は、時間の経過とともに徐々に変化する誤差です。これは、キャリブレーション後からの時間経過や環境の変化が主な原因となります。

温度変動

VNA本体や測定対象物、ケーブルなどの温度が変化すると、それぞれの電気的特性(インピーダンス、位相など)がわずかに変化します。この変化が測定値のずれとして現れます。例えば、キャリブレーション時と測定時で室温が異なると、測定値にずれが生じます。

ウォームアップ不足

VNAは電源を入れてから、内部の温度が安定するまでに時間を要します。このウォームアップが不十分な状態でキャリブレーションや測定を行うと、温度変化によるドリフト誤差が大きくなります。

機器の経年劣化

VNA内部の電子部品も時間の経過とともに特性が変化するため、測定値に影響を及ぼします。定期的な機器構成によって調整は可能ですが、0にはできません。

対処方法

ドリフト誤差は時間とともに蓄積するため、定期的なキャリブレーションが有効です。例えば、測定時間が長くなる場合は、測定の途中で再度キャリブレーションを実施することで、ドリフト誤差をリセットできます。またVNAの使用前に、しっかりとウォームアップを行い、さらに室温を一定に保つことで外部環境からの影響を最小化できます。

メカCalとE-Cal

VNAの代表的なキャリブレーション手法としてSOLT校正があります。このSOLT校正は物理的な標準器(キャリブレーションキット)を使用するメカニカル校正(メカCal)と電子スイッチを内蔵したモジュールを使用する電子校正(E-Cal)の2つの方法があります。

メカCal

|

図 メカCalに使用する標準器

メカCalはOpen(開放)、Short(短絡)、Load(整合終端)、Thru(スルー)といった、特性が既知の物理的な標準器を手順に従って手動でテストポートに接続・切断を繰り返す伝統的な方法です。非常に高い精度が得られる一方で、作業が煩雑で時間がかかり、接続の繰り返しによるコネクタの摩耗や、接続ミスといったヒューマンエラーが発生しやすいという側面があります。

E-Cal

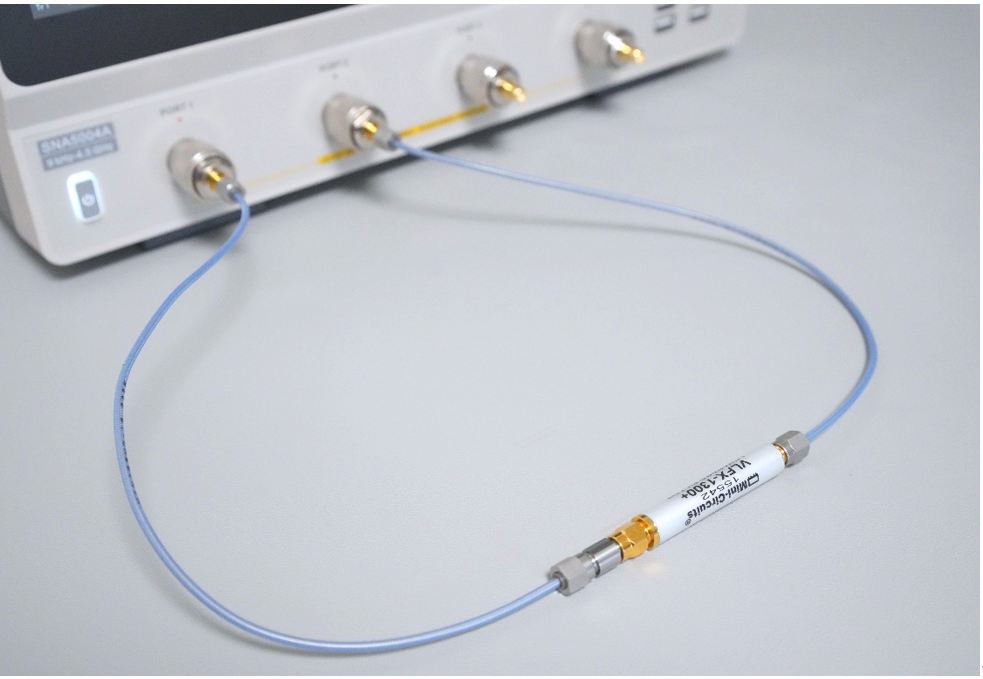

|

図 E-Calの使用風景(SEM5034A)

E-Calは内部に複数のインピーダンス標準と、それらを切り替えるための電子スイッチを内蔵したモジュールです。VNAに接続すると、VNAがE-Cal内部のスイッチを自動で制御し、必要な標準器を次々に切り替えて測定を行います。これにより、一度接続するだけで校正作業が完了します。

メカCalとE-Calの比較

E-CalはメカCalと比較して効率性・再現性・コスト削減の面で大きな優位性を持ちます。

具体的には、まず接続や切断の手間がほとんど不要となるため、校正に要する時間を大幅に短縮できます。

さらに自動で校正作業が進むため、接続ミスなどのヒューマンエラーが減少し、安定した精度を保ちやすくなります。また誰が作業しても同じ結果を得やすいことから、測定の再現性が向上します。

加えて、物理的な接続や切断の回数を最小限に抑えられるため、高価なテストポートコネクタやケーブルの摩耗を防ぎ、メンテナンスコストの削減にも寄与します。

|

項目 |

メカCAL |

E-Cal |

|

作業内容 |

各標準器を手動で交換 |

モジュールを一度接続するだけ |

|

作業時間 |

長い |

短い |

|

作業者の熟練度 |

必要 |

不要 |

|

ヒューマンエラー |

発生しやすい |

発生しにくい |

|

コネクタ摩耗 |

多い |

少ない |

|

再現性 |

作業者に依存 |

高い |

E-Calの仕組み

E-Calは精密なハードウェアとソフトウェアによる演算処理を組み合わせることで、迅速かつ高精度な校正を実現しています。

E-Calのハードウェア構成

|

図 E-Calのハードウェア構成の概念図(original E-Cal patent)

E-calモジュールの内部は、RFスイッチング回路・インピーダンス標準器・制御回路・温度管理回路の4つの機能ブロックで構成されています。

RFスイッチング回路

VNAから入力された信号を、インピーダンス標準器のいずれかに接続するための回路です。この回路には、非常に高速で信号の経路を切り替えることができるPINダイオードやMEMSスイッチといった、高周波特性に優れる半導体素子が用いられます。これらのスイッチは、低い挿入損失と高いアイソレーションを両立しており、測定信号に余計な影響を与えずに経路を切り替えることができます。

インピーダンス標準器

E-Cal内部には既知の特性のインピーダンス標準器が実装されています。これらは校正の基準となる非常に重要な部品群です。ただしE-Calに使用される標準器は単なる理想的な部品ではなく、極めて高精度な基準計測器を用いて周波数特性が精密に値付けされています。この高精度に測定された真の値がメモリに保存されています。

制御回路

制御回路はE-Calの頭脳として機能しています。主にマイクロコントローラ(MCU)などで構成され、VNAからUSB経由で送られてくるコマンドを解釈し、RFスイッチング回路の経路を切り替えさせます。またメモリには工場出荷時に測定された真の値が、周波数ごとに膨大なテーブルとして書き込まれています。VNAが校正計算を行う際、このテーブルデータを参照して測定値と比較します。

温度管理回路

高周波部品の特性は温度によってわずかに変化します。最高の校正精度を保証するため、E-Calの内部温度を安定させることは非常に重要で、E-calでは内部の回路が安定した動作温度になるまで待機状態「WAIT」となります。内部温度が規定の安定範囲内に達したことを検知すると、「READY」インジケータを点灯させて校正準備が完了となります。

ソフトウェアによる演算処理

E-Calで系統誤差を決定する原理は、既知の特性を持つ複数の標準器を測定し、その測定結果と真の値との関係から、連立方程式を解いて誤差項を算出するというものです。

測定

メカCALではOpen、Short、Load、Thruといった物理的な標準器を接続しますが、E-Calは内部でRFスイッチング回路を介して各標準器を順番に切り替えます。この各標準器で測定した結果には12項誤差モデルの様々な誤差が重畳しているため、真の値とは異なる値となります。

比較

E-Calモジュールの内部メモリには、内蔵標準器の真の値(Sパラメータ)が周波数ごとに保存されています。そこでVNAは、自身が測定した値(S11M)と、E-Calのメモリから読み出した真の値(S11A)を比較します。この2つの値の関係は、誤差モデルの数式で結び付けられています。

解析

Open、Short、Load、Thruの各標準器を順番に切り替えて測定を繰り返すと、未知数である12個の誤差項に対して、十分な数の方程式が成り立ちます。VNAの内部プロセッサは、この複雑な連立方程式を数学的に解くことで、12個すべての誤差項の値を周波数ごとに算出します。

補正

一度12個の誤差項がすべて決定されれば、校正は完了です。補正を適用すると、VNAは測定した生のデータと算出した誤差項を使って逆算を行い、誤差の影響が取り除かれたDUTの真のSパラメータをリアルタイムで画面に表示します。

E-Calの使い方

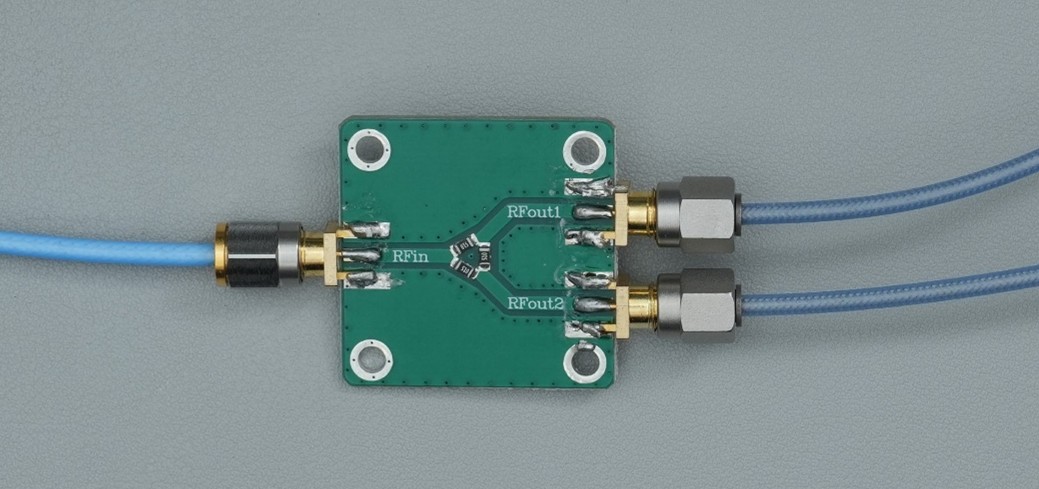

ここではSiglent製の SNA5000AシリーズとE-calモジュール SEM5000Aシリーズを例にして使い方と注意事項を説明します。

|

図 SNA5004AとSEM5034A

使い方

まずはSNA5000AとSEM5000Aを付属のUSBケーブルで接続します。

|

図 SNA5004AとSEM5034AをUSBケーブルで接続した様子

接続後、E-calのWAITインジケータ(赤色)が点灯します。これは内部温度が安定するまでの待機状態を示しています。この間にE-CalのRFポートとVNAのテストポートを接続します。このとき必ずトルクレンチを使用して締結してください。トルクレンチは設定トルクに達するとそれ以上負荷がかからないように折れ曲がるので、少し折れ曲がった時点でもとに戻します。

|

図 トルクレンチによる締結

しばらく待機し、READYインジケータ(緑色)が点灯したら、校正を開始します。

|

図 E-CalのREADYインジケータが点灯した様子

SNA5000AのフロントパネルのCalキーを押下し、画面右端のタブから「ECal」をタップします。

|

図 E-Cal

「ECal...」から校正作業を進めることができます。「Confidence Check...」ではE-Cal本体の情報を確認できます。「Orientation」はVNAとE-Calの接続関係を設定するもので、AutoとManualを選択できます。Autoを選択することで、VNAのポート(1~4)とE-Calのポート(A~D)の接続関係を自動で判別してくれるため、基本的にはAutoのままで問題ありません。

「ECal...」をタップして校正作業に進みます。

|

図 E-Calの対象ポート・手法の選択

4ポート校正を実施する場合はPortのすべてのチェックボックスにチェックを入れます。Cal Typeはunknown Thruのチェックの有無でSOLRとSOLTが切り替わります。SOLR (Short-Open-Load-Reciprocal Thru)はケーブルやアダプタが介在してThru の特性が未知の場合に使用するものです。今回はVNA側にN-SMAの変換アダプタを使用しているためunknown Thruのチェックを入れて、SOLRを選択した状態でNextをタップします。

すると各ポートの校正作業が自動で実行されます。

|

図 E-Calによる校正作業

メカCalと違って標準器の付け替え作業などが発生していないため、作業者は画面を確認するだけでよく、非常に楽です。すべての項目にチェックが入ったことが確認できたらFinishをタップします。これで校正作業は終了です。

|

図 E-Calによる校正作業が終了した様子

注意事項

E-Calの性能を維持し、故障を防ぐために以下の点に注意する必要があります。

最大入力レベル

E-calには最大許容入力電力が定められています。(SEM5000Aシリーズの場合 +20dBm)これを超えると内部素子が破損する恐れがあります。

コネクタの取り扱い

接続時には必ず規定のトルク値を持つトルクレンチを使用します。過度な締め付けはコネクタの破損や特性劣化の原因となります。

ウォームアップ

最も正確な校正結果を得るためにVNA本体だけでなくE-Calモジュールも十分にウォームアップ(READYランプ点灯まで待機)させます。

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法