エンジャーさんよりこの記事ではSiglent製SVA1015Xを用いて、スペクトラムアナライザの基本的な操作方法について解説します。

スペクトラムアナライザとは

スペクトラムアナライザは電気信号の周波数成分を解析する計測器です。縦軸を電圧(dBuV)や電力(dBm)、横軸を周波数でグラフ化し、信号がどのような周波数成分で構成されているかを視覚的に捉えることができます。

例えば、無線通信機器が設計通りの周波数で正しく電波を送信しているかを確認したり、電子機器から発生する不要な電波(ノイズ)の周波数と大きさを特定したりする際に使用します。このように、スペクトラムアナライザは製品開発における性能評価やEMC(電磁両立性)対策において重要な役割を担っています。またスペクトラムアナライザには掃引型とFFT型の2つの方式が存在し、両者は用途に応じて使い分けられます。

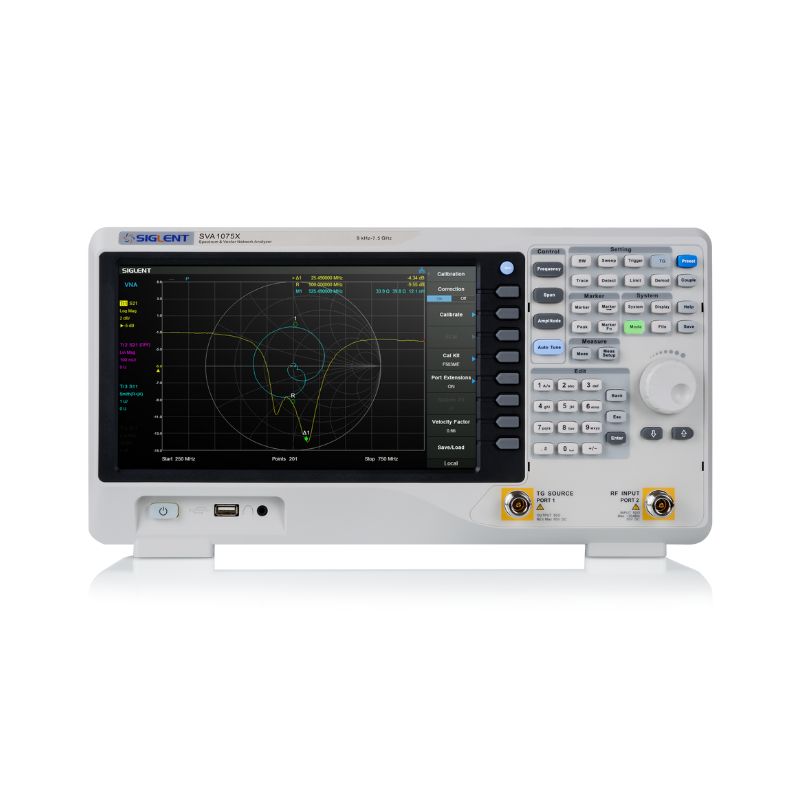

SVA1000シリーズの概要

SVA1000シリーズはスペクトラムアナライザにベクトルネットワークアナライザ機能を統合した多機能な計測器です。従来のスペクトラムアナライザの機能に加え、Sパラメータ(S11、S21など)の測定できるため、教育や研究開発、EMC(電磁両立性)の予備試験など、幅広い用途で活用できるコストパフォーマンスの高さが特徴です。

SVA1000シリーズは周波数範囲に応じて複数のモデルがラインアップされています。エントリークラスのスペクトラムアナライザとしては表示平均雑音レベル(DANL)が非常に低く、さらに分解能帯域幅(RBW)も最小1Hzと細かく設定できるため、微小レベルの信号にも十分使用可能です。また10.1インチのマルチタッチスクリーンを搭載しており、操作性にも優れています。

|

図 SVA1000シリーズの性能一覧

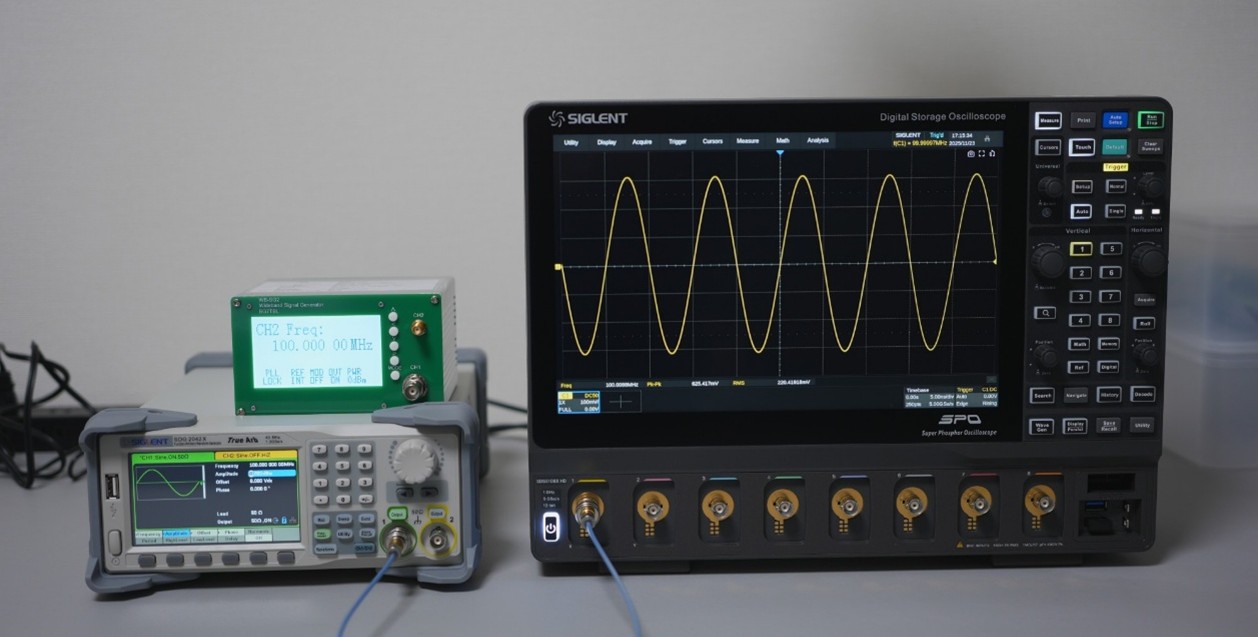

測定セットアップ

ここではファンクションジェネレータから-40dBmで出力された10MHzの正弦波の測定例をもとにセットアップ手順を説明します。なおファンクションジェネレータの設定については割愛します。

周波数範囲の設定

周波数範囲は測定の目的によって設定方法が異なりますが、まずは正弦波の品質を確認するためにここでは以下のように設定します。

・中心周波数(CENTER):10MHz

・スパン(SPAN):100kHz

フロントパネルのFrequencyを押下し、Center Freqをタップして10MHzと入力します。

|

図 中心周波数の設定

続いてフロントパネルのSpanを押下し、Spanに100kHz と入力します。

|

図 スパンの設定

すると中心周波数となる10MHzにおいて信号の存在が確認できるはずです。ここでフロアノイズがおおよそ-80dBmであるため、信号とノイズのSN比は40dB程度となります。

|

周波数分解能の設定

信号の周波数成分を詳しく確かめるためには、周波数分解能の設定が欠かせません。そこで周波数分解能に関わるパラメータを以下のように設定します。

・解析タイプ:Sweep

・ポイント数:751ポイント(Auto)

・分解能帯域幅:1kHz

・ビデオ帯域幅(VBW):

SVA1000シリーズではFFT型の周波数解析も実行可能ですが、ここでは周波数解析の基本となる掃引型に設定します。フロントパネルのSweepを押下し、Sweep ModeをAutoからSweepに変更します。

ポイント数は画面に表示するグラフのポイント数を表すもので、ポイント数が多いほどグラフの描画時間が長くなります。このグラフの描画時間はスペクトラムアナライザの掃引時間(Sweep Time)に相当します。定常的(Static)な信号であればSweep Timeが長くても問題になりませんが、動的(Dynamic)な信号の場合は測定精度の低下につながるため、信号の性質に応じた設定が必要となります。今回は定常的な正弦波を測定するためSweep Timeが長くとも問題ありません。ここではポイント数がグレーアウトしており自動(Auto)で751ポイントと設定されています。また掃引時間も自動(Auto)で2.023sとなっています。

分解能帯域幅(RBW)はその名の通り、周波数の分解能を表すパラメータです。RBWが小さいほど受信機が取り込むエネルギーが小さくなるため、それに応じてノイズフロアも低下します。RBWとノイズフロアの関係性は、RBWが1/10になるごとにノイズフロアは約10dB低下します。ただしノイズフロアが計測器の測定限界に達すると、それ以下にはなりません。ここではRBWの設定による波形の見え方の違いを確認してみます。フロントパネルのBWを押下し、RBWをタップして10kHzと入力します。するとこれまで画面中央で吸収なピークとして表示されていた波形が、なだらかな山のような波形に変化する要する確認できるはずです。またRBWが10倍になったことでノイズフロアが10dB上昇しています。また掃引時間(画面右下のSWT)は202.895msと1/10になっています。

|

図 RBW10kHzの波形

反対にRBWを100Hzと小さくしてみます。すると波形の描画が急速に遅くなり、掃引時間は80.778sまで長くなります。一方で表示される波形のピークは非常に急峻になり、周波数の分解能が非常に高くなっていることが確認できます。さらにノイズフロアの-90dB程度まで低下しており、このときのSN比は約50dBとなります。

|

図 RBW 100Hzの波形

このようにRBWの設定によって信号とノイズの見え方が大きく変化するため、信号の性質に応じた設定が重要になるわけです。なおここでは掃引時間とノイズフロアのバランスがとれたRBW 1kHzに設定しておきます。

|

図 RBW1kHzの波形

VBWは表示される波形の平均化の程度を示します。あくまでも表示される波形を調整するためのものなので極端な値に設定することはなく、RBWに対して1~10倍程度に設定することが一般的です。このRBWに対するVBWの比はVBW/RBWとして表示されており、デフォルトでは1倍になっています。ここでVBW/RBWを0.1とするとノイズフロア周辺の波形が平滑化されますが、フィルタによって遅延が生じるため掃引時間が長くなります。そのため特別な場合以外はこのような設定は好まれません。

|

図 VBW100Hz(VBW/RBW 0.1)の波形

レベルの設定

スペクトラムアナライザの縦軸の表示レベルは単純なスケールだけでなく、アッテネータやプリアンプの影響を受けます。これはスペクトラムアナライザに対する過入力を防止するためで、入力信号に対する増幅度が大きいほど上限が低く、反対に減衰量が大きいほど上限が高くなります。ここではレベル設定に関するパラメータは以下のように設定します。

・単位(Unit):dBm

・プリアンプ(Preamp):On

・アッテネータ(Attenuator):10dB

・リファレンスレベル(Ref Level):-30dBm

スペクトラムアナライザの表示単位は1mWを基準としたdBmを使用することが一般的です。フロントパネルのAmplitudeを押下して、Units→dBmをタップします。

|

図 表示単位の選択

次にPreampをOnにします。すると自動的にグラフの上限値が0dBmから-10dBmに切り替わります。これは前述の通り、プリアンプの増幅による過入力を防止するための処理です。一方でプリアンプによって信号が増幅されるためノイズフロアが低下し、SN比が50dB程度まで改善されています。(実際はプリアンプによる信号レベルの上昇をノイズフロアの低下として演算処理している)

|

図 プリアンプ(Preamp)Onしたときの波形

続いてアッテネータの設定を変更します。Attenuatorをタップして10dBと入力します。するとプリアンプのときと同様にグラフの上限値が-30dBmへと自動で切り替わり、さらにノイズフロアは-110dBmまで低下することが確認できます。これによってSN比は70dBまで改善し、大抵の信号を評価できるくらいマージンが確保できます。

|

図 アッテネータを10dBにしたときの波形

なお信号レベルが低い場合は上記のような設定で問題ありませんが、信号レベルがさらに高い場合は受信機に対する過入力によってゴースト信号が発生したり、最悪の場合には故障に至ったりするため、特にアッテネータやプリアンプの設定には最新の注意を払ってください。

マーカーの設定

特定の周波数におけるレベル確認にはマーカーを使用します。マーカーにはいくつかの種類がありますが、今回のケースでは波形のピークを検出するピークマーカーが便利です。ピークマーカーはフロントパネルのPeakを押下すると、波形の最大値を自動で検出して表示されます。

|

図 ピークマーカーを設置した様子

またピークマーカーに対する差分を表示する場合は、フロントパネルのMarkerを押下し、Select Marker→Marker2を選択したうえで、Deltaをタップします。デルタマーカーは特定のマーカーに対する差分を表示するもので、表示対象はRelative Toから設定できます。ここではマーカー1と比較するため、Relative To→Marker1を選択します。この状態でDeltaを再タップして10kHzと入力すると、10MHzと10.01MHzのレベル差が表示されます。

|

図 デルタマーカーを設置した様子

トレースの設定

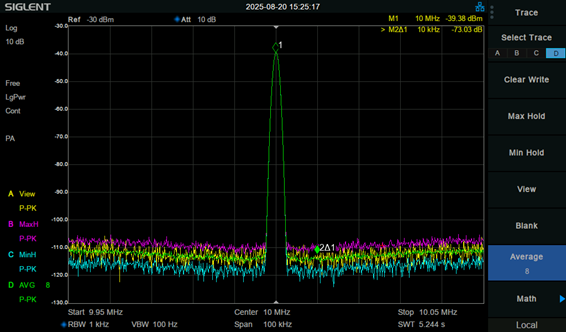

SVA1000シリーズの場合、最大4つまで波形を表示させることができます。波形に関する設定はフロントパネルのTraceを押下します。Select TraceのA, B, C, Dから選択でき、それぞれの波形に対して演算処理を行うことも可能です。

デフォルトで選択されているClear Writeは最新の測定値をもとに、常に波形を更新し続けます。Max Holdは周波数ごとに最大値を記録し、波形を更新します。これは信号が持つ潜在的なエネルギーの大きさを評価するときに有用です。反対にMin Holdは周波数ごとに最小値を記録して波形を更新します。Viewは波形の更新をストップします。例えば一定時間Max Holdで波形を測定し、それを記録として残す場合に使うことが多いです。Blankは波形の表示を消すときに使用します。Averageは波形を平均化して表示するときに使用します。平均化の回数も指定可能です。その他にトレース間の加減算をしたい場合はMathを選択します。

ここではTrace AをView、Trace BをMax Hold、Trace CをMin Hold、Trace CをAverage 8としています。今回のように定常的な信号の場合はそれぞれの差は小さいですが、信号の性質によっては波形の見え方が大きく変化するため、信号の解析に役立てることができます。

|

図 4つのトレース表示

リモート制御

SVA1000シリーズは他のSiglent製の計測器と同様に、ネットワーク接続によるリモート制御が可能です。ネットワークへの接続はLANケーブルで直接接続するか、あるいはWi-Fiブリッジを使って無線接続する方法があります。Wi-Fiブリッジを使用する方法はオシロスコープSDS8000シリーズと同じであるため、興味があれば以下の記事を参考にしてください。

SVA1000シリーズのIPアドレスはフロントパネルのSystemを押下し、Interface→LANから確認できます。IP ConfigがStaticになっている場合はDHCPに変更してください。

|

図 LAN Configの表示

IP Addressに記載されたアドレスをブラウザに入力すると、PCとリモート接続が可能です。Homeには計測器本体の情報が掲載されます。Instrument Controlをクリックすると、計測器の画面がそのままPCに表示されます。もちろんクリックによる操作も可能で、ここから設定を変更することもできます。このリモート制御は特に離れた場所から測定の状況を確認するのに便利で、業務の効率化に役立ちます。

|

図 PCからリモート接続した様子

その他の測定

ここまでで従来のスペクトラムアナライザとしての使い方・操作方法を説明してきましたが、SVA1000シリーズはそれ以外の用途でも活用することができます。

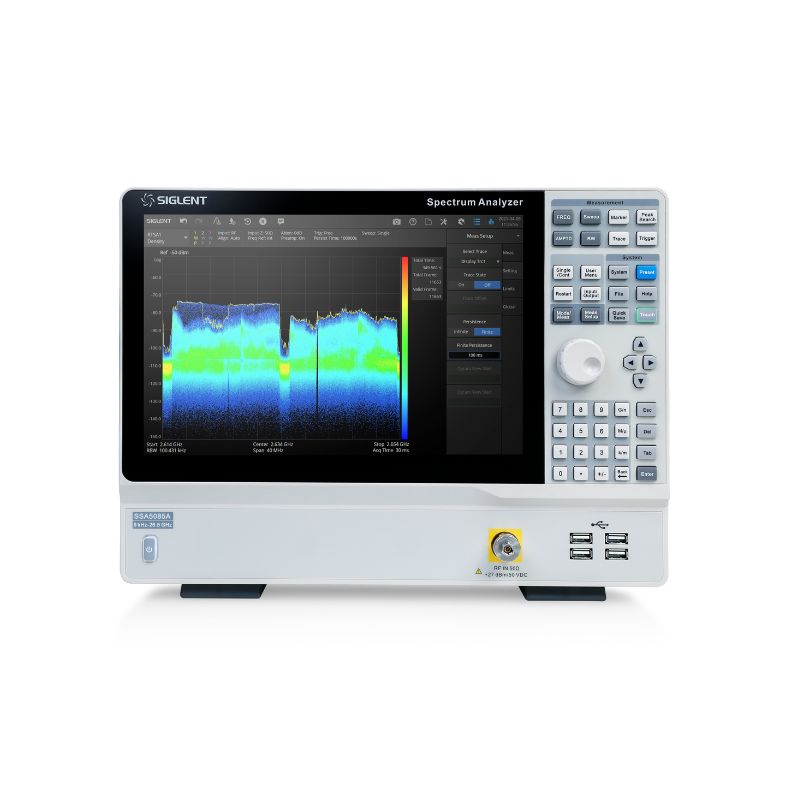

高度な測定機能

SVA1000シリーズは、CHP(チャネル電力)、ACPR(隣接チャネル電力比)、OBW(占有帯域幅)といった高度な測定機能を搭載しています 。これらの機能は無線通信システムの性能評価に有用です。またEMI試験のための、EMIフィルタや準尖頭値(QP)検波器を活用することで、電子機器から発生するノイズレベルを特定することもできます 。

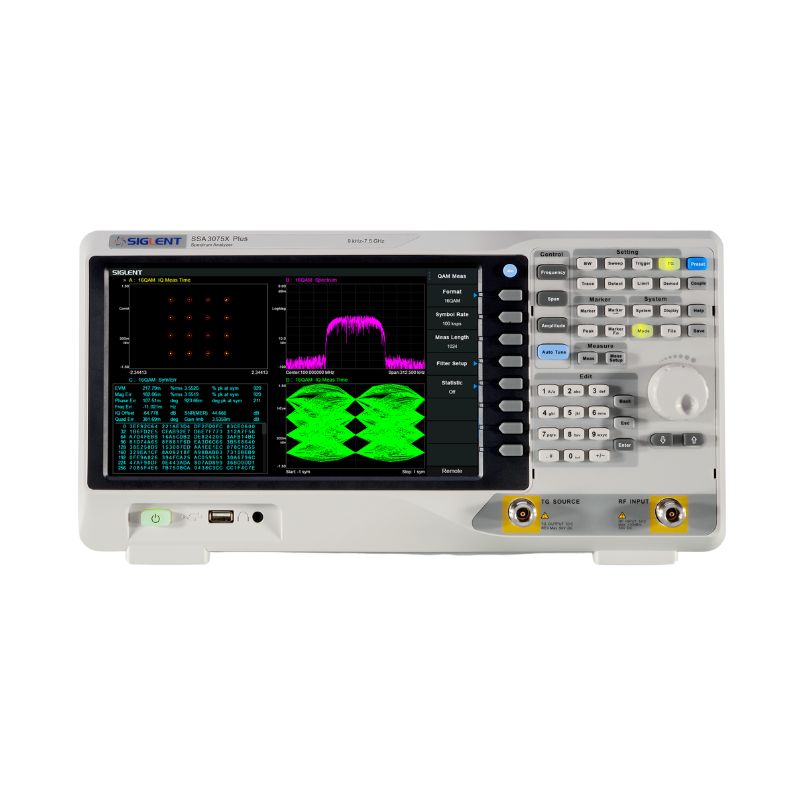

変調解析機能

SVA1000シリーズはAM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAMといった主要な変調方式の解析機能を備えています 。これにより、無線通信機器が設計通りの変調方式で正しく電波を送信しているかを確認することができます 。これらの機能は、通信機器の開発やデバッグにおいて重要な役割を果たします。

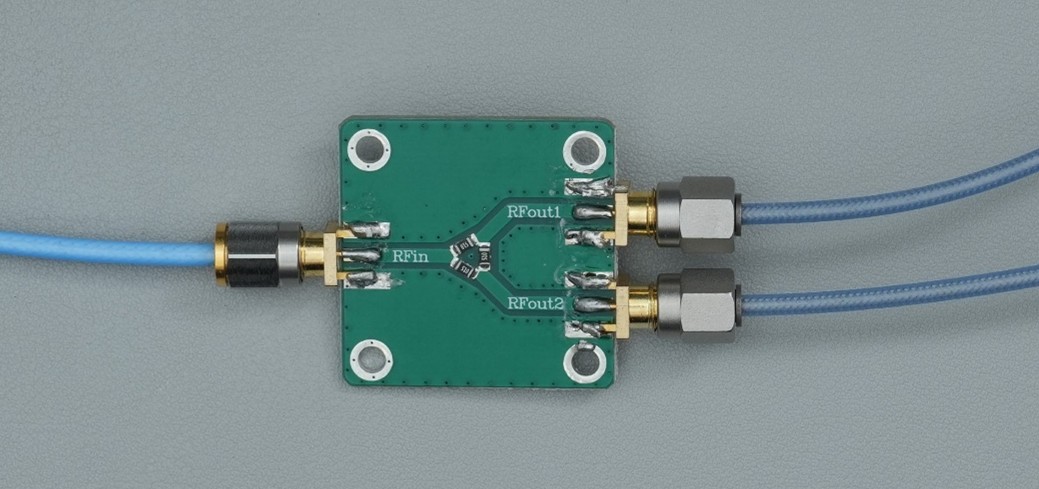

VNA機能

SVA1000シリーズはベクトルネットワークアナライザ(VNA)機能を統合しており、Sパラメータ(S11、S21など)の測定が可能です 。また位相が無視できる場合は、スカラー量をできるトラッキングジェネレータを活用できます。いずれの機能ともフィルタやアンプの周波数特性の評価に最適です。

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法