エンジャーさんよりこの記事ではSiglent製 SNA5004Aを使用したRFアンプの評価方法について解説しています。

RFアンプの基礎知識

アンプとは Amplifierの略語で、入力信号を増幅して出力する電子部品です。一般的な電子回路でアンプと言うと、入力信号の電圧を増幅して出力しますが、高周波用のRFアンプは電力を増幅して出力します。この違いを理解することは、回路を正しく設計する上で非常に重要です。

電圧アンプとは

一般的な電子回路で使用される電圧アンプは、入力された電圧を増幅して出力します。例えばマイクが拾った音声信号や、センサーが出力する微弱信号など、アナログ信号の電圧を増幅します。この増幅した信号は、スピーカーを鳴らしたり、マイコンに入力してデジタルデータに変換したりするなど、さまざまな用途に利用されています。

電圧アンプの性能は、主に以下の3つの指標で評価されます。

- 電圧増幅率(ゲイン)

- 周波数特性

- S/N比(信号対雑音比): 信号に含まれるノイズの量を示す

RFアンプとは

RFアンプは、高周波回路で使用されるアンプで、入力された電力を増幅して出力します。RFは"Radio Frequency"の略で、数MHz以上の周波数帯を指します。RFアンプは、この高周波帯域の電力を効率よく増幅するために設計されており、主に無線通信の分野で利用されます。RFアンプには、送信機に使用されるパワーアンプ(PA)と、受信機に使用されるローノイズアンプ(LNA)またはプリアンプの2種類があります。

|

図 パワーアンプとプリアンプ

パワーアンプ

パワーアンプは送信アンテナ直下に配置され、パワーアンプの出力がアンテナの電界強度に直結するため、何よりも高い増幅度が必要とされます。加えて、入力電力が高い場合や変調度の大きい信号の場合には出力波形が歪むこともあるため、波形の歪みが小さいことも重要な特性となります。

プリアンプ

プリアンプは受信アンテナの直下に配置され、信号がフロアノイズに埋もれてしまわないよう、アンプ自体のノイズが小さいことが重要になります。また小さな信号を拾うためには増幅度の大きさも大切です。せっかく自身のノイズが小さくても、信号を復調できるレベルまで増幅できていないと意味がありません。つまりプリアンプでは、自身のノイズの小ささと増幅度の両立が重要ということです。

RFアンプの特性

RFアンプの主だった特性としては増幅度(ゲイン)、雑音指数(NF)、1dBコンプレッションの3つが挙げられます。

増幅度

増幅度(ゲイン)はRFアンプの最も基本的な特性で、入力電力と出力電力の比をデシベルで表します。広帯域で使用する場合には周波数特性、いわゆるゲイン・フラットネスが重要です。周波数特性は横軸が周波数、縦軸がゲインで表され、特定の周波数範囲において±○dBの中に収まっているかどうかで性能の善し悪しを判断します。

雑音指数

雑音指数はRFアンプの入出力間で信号のS/N比がどの程度悪化するかを表したものです。雑音指数 NF の値が大きいほど出力側のノイズが多くなるため、特にプリアンプにおいては雑音指数が小さいものを選ぶことが重要となります。なお雑音指数の評価には専用のノイズソースが必要となるため、この記事では評価対象として取り扱いません。

1dBコンプレッション

1dBコンプレッションは、最大出力電力の目安として使われるものです。RFアンプに一定上の電力を入力すると、徐々に出力電力が飽和していきます。このときに理想的なゲインの傾きに対して出力電力が 1dB 低下した時の出力レベルが 1dBコンプレッション です。RFアンプが飽和すると出力波形が歪み、意図した信号が伝送できなくなってしまうため、出力電力に対して余裕を持ったスペックのものを選定することが重要です。

RFアンプの評価方法

ここからは実際のRFアンプを対象として、増幅度(周波数掃引)と1dBコンプレッション(パワー掃引)の評価方法を紹介します。

評価対象(DUT)

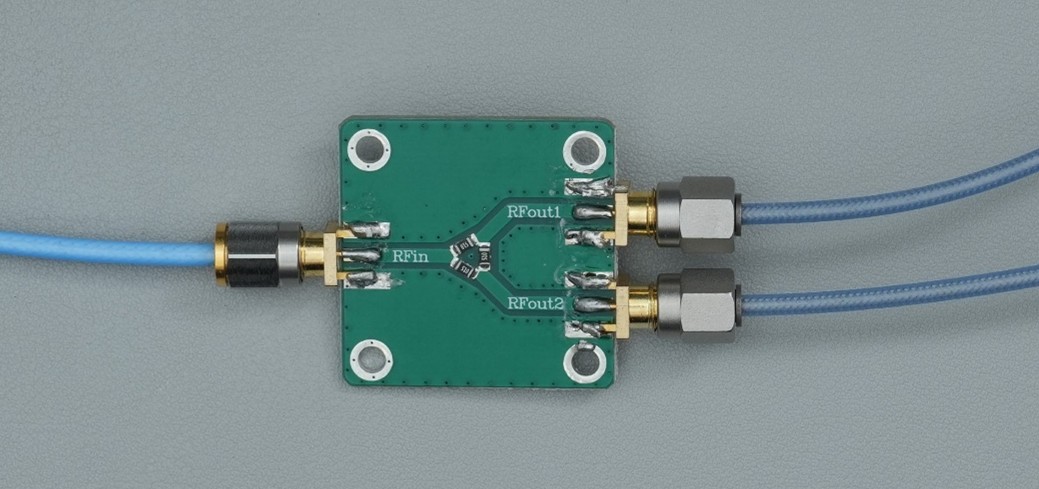

今回の評価に使用するDUTは3種類のRFアンプです。

|

図 評価対象のRFアンプ(左:SNA-TB01、右上:ZK05-BM、右下:ZK07-BM)

SNA-TB01

1つ目はSNA-TB01に実装されたRFアンプです。

このRFアンプはダーリントン型広帯域アンプで、ユーザーズマニュアルによるとゲインが13.5dB @ 6GHz、動作周波数範囲はDC~15 GHzと非常に広帯域です。また1dBコンプレッションも18dBm @ 6GHz と高い性能を有しています。外部電源を必要とするため、5V電源を接続して評価を実施します。

|

ZK05-BM

2つ目はZeenko製 バッテリー駆動のLNAです。公称値ではゲインが21.5dB @ 1GHz、周波数範囲は100kHz~6GHz、1dBコンプレッションは18dBm @ 1GHzとなっています。

ZK07-BM

3つ目も同じくZeenko製 バッテリー駆動のLNAで、公称値の周波数範囲が30MHz~6GHz、1dBコンプレッションは10dBm @ 1GHzとなっています。1dBコンプレッションがZK05-BMよりも小さいのは、ゲインが 37dB @ 1GHzと高いためです。

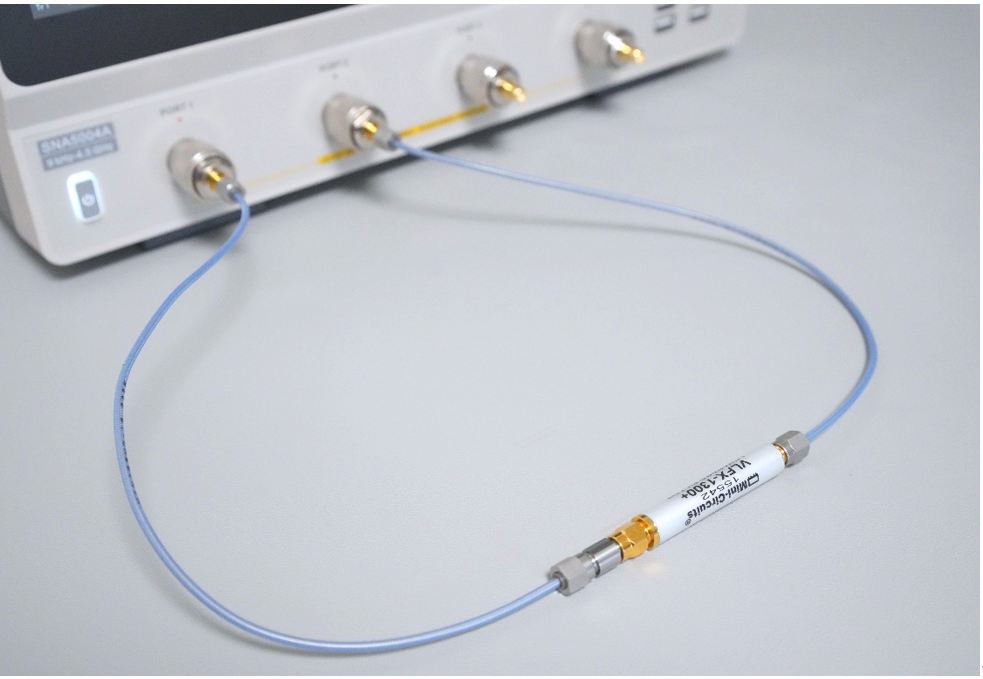

周波数特性の評価

周波数特性の評価にあたっては、RFアンプの飽和領域に至らないようにVNAのパワーを小さくしておく必要があります。ここでは同軸ケーブルの両端に10dBのアッテネータを接続し、かつ出力電力を-20dBmとして評価を実施します。その他の条件は以下のとおりです。

- 周波数範囲:100kHz ~ 4.5GHz

- 掃引モード:Linear

- ポイント数:4500(1MHzステップ)

- フォーマット:LogMag

SNA-TB01

|

図 SNA-TB01の測定風景

|

図 SNA-TB01の周波数特性

今回使用しているSNA-TB01はデモ版のため電源端子はヘッダーピンとなっていますが、正式版はUSB Type-Cによる給電が可能です。RFアンプのゲインは公称値の6GHzは測定範囲外であるため1GHzで比較すると、13.5dBの公称値に対して13.1dBとほぼ一致しています。またゲイン・フラットネスも非常に平坦で、広帯域で安定したゲインが得られていることが確認できます。

ZK05-BM

|

図 ZK05-BMの測定風景

|

図 ZK05-BMの周波数特性

ZK05-BMのゲインの公称値は1GHzにおいて21.5dB、4GHzにおいて17dBとなっていますが、実測値も21.9dB@1GHz、17.6dB@4GHz とほとんど差がなく一致しています。この手の格安品は、公称値に対して実測値が乖離しているものも多いのであまり期待していませんでしたが、これは思ったよりもまともそうです。

ZK07-BM

|

図 ZK07-BMの測定風景

|

図 ZK07-BMの周波数特性

ZK07-BMも同様に公称値と実測値がほぼ一致しています。具体的には公称値37dB@1GHzに対して37.6dB、36dB@4GHzに対して35.6dBとなっています。

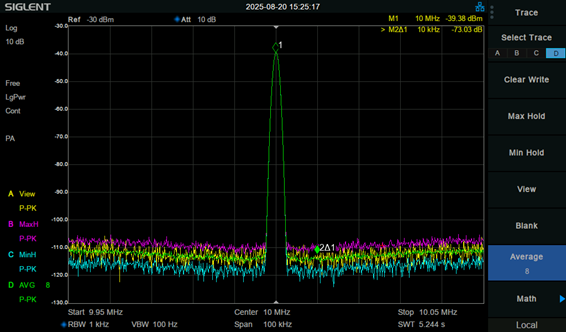

1dBコンプレッションの評価

1dBコンプレッションの評価ではRFアンプへの入力レベルを高くする必要があるため、アッテネータを取り外した状態で、かつ出力電力を0dBmとして再度キャリブレーションを実施し、評価を実行しました。

またSweep→Sweep Type→Power Sweepからパワー掃引機能を使用てきます。パワー掃引の設定は以下のとおりです。

- 掃引モード:Power Sweep

- パワー範囲:-40dBm ~ +10dBm

- ポイント数:501

- CW:1GHz

- 測定:S21

SNA-TB01

|

図 SNA-TB01のパワー特性 @1GHz

-40dBmのゲインを基準とすると、ゲインが1dB低下する1dBコンプレッションは3.6dBmとなりました。公称値は6GHzで規定されているため直接比較はできませんが、公称値18dBmに対してはかなり低い結果となっています。この結果から入力信号がCWであったとしても、0dBm以下を目安に使用するのが良さそうといえます。

ZK05-BM

|

図 ZK05-BMのパワー特性 @1GHz

ZK05-BMは公称値18dBmに対して実測値が-2.4dBmと、かなり乖離が大きくなっています。また-12dBm ~ -4dBmの範囲では一時的にゲインが上昇する現象も確認されています。この原因としては、アンプの非線形動作に起因するゲイン・エクスパンション現象、入力レベル依存でのマッチングの変化、電源回路の電圧降下やバイアス変動などの要因が考えられます。

ZK07-BM

|

図 ZK07-BMのパワー特性 @1GHz

ZK07-BMは公称値10dBmに対して実測値が-26.9dBmと、大幅に乖離する結果となりました。また公称値の10dBmにおいてはゲインが3dBまで低下しており、これはスペック詐欺と言ってよい結果です。もちろんプリアンプなので、0dBmを超えるような高いレベルの信号を入力することはほとんどないでしょうが、スペックを盛る利点もないので、このあたりは正確に記載してほしいところです。

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法