この記事ではネットワークアナライザで保存したタッチストーンファイルを回路シミュレータで活用する方法について解説しています。なお回路シミュレータはuSimmics(旧:QucsStudio)を使用します。

タッチストーンファイルの保存方法

以前の記事「インピーダンスアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法」では、インピーダンスアナライザの測定結果をタッチストーンファイルに変換し、回路シミュレータで活用する方法を紹介しました。

ネットワークアナライザにはポート数に応じたSnP形式が標準でサポートされているため、余分な変換なしにタッチストーンファイルを保存できます。なおSnPのnはポート数を表し、ファイルの拡張子は1ポートの場合S1P、2ポートの場合S2P、3ポートの場合S3P、4ポートの場合S4Pとなります。

DUTの測定

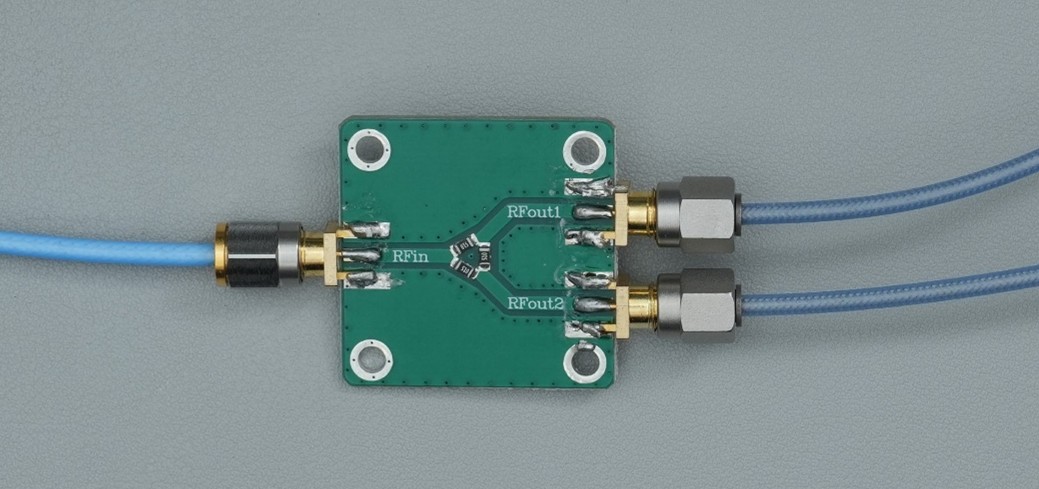

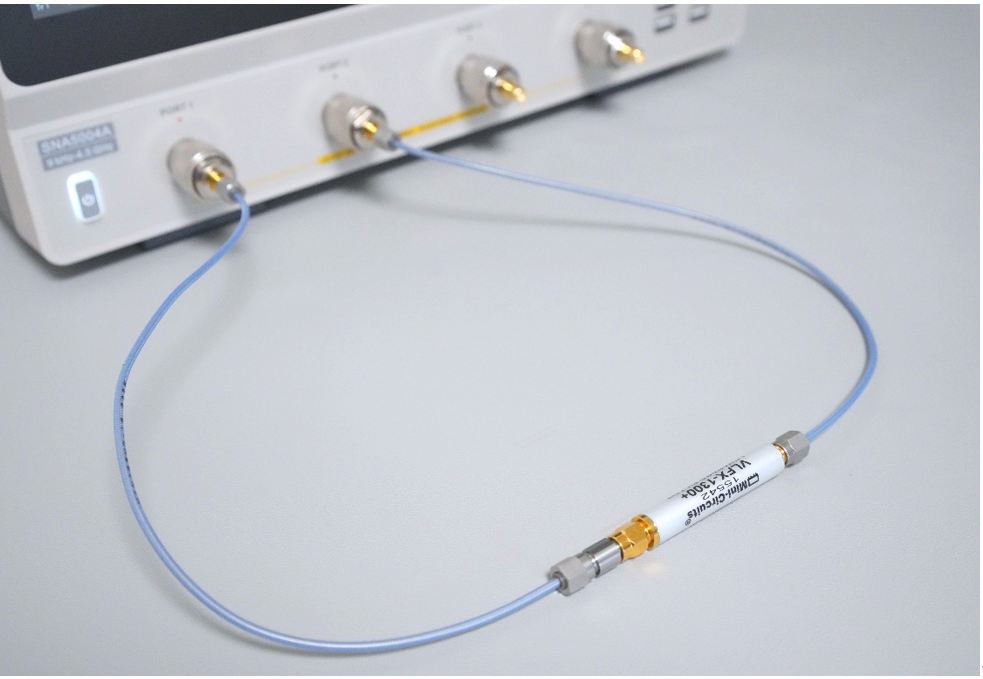

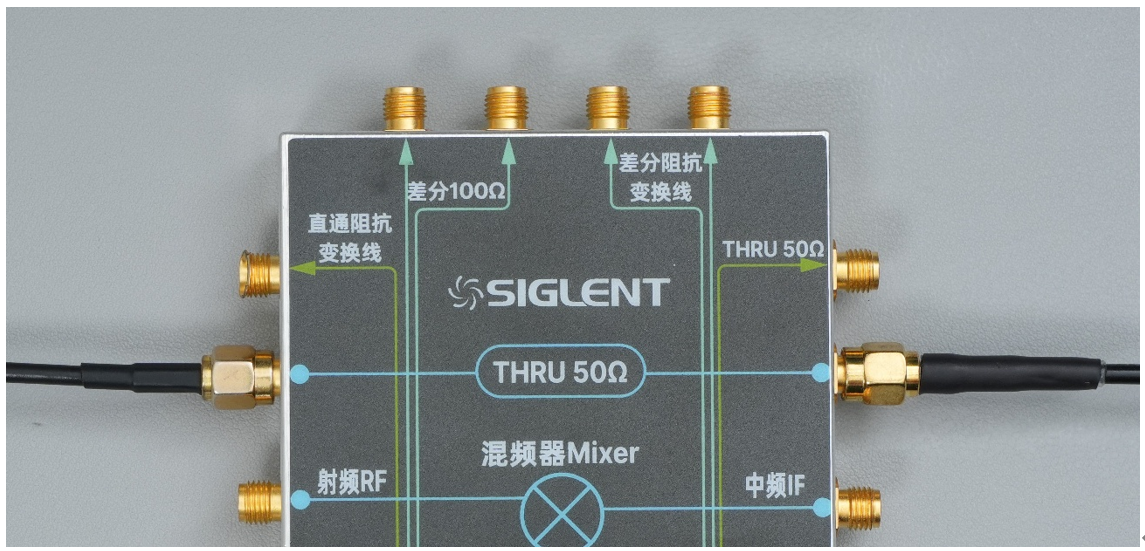

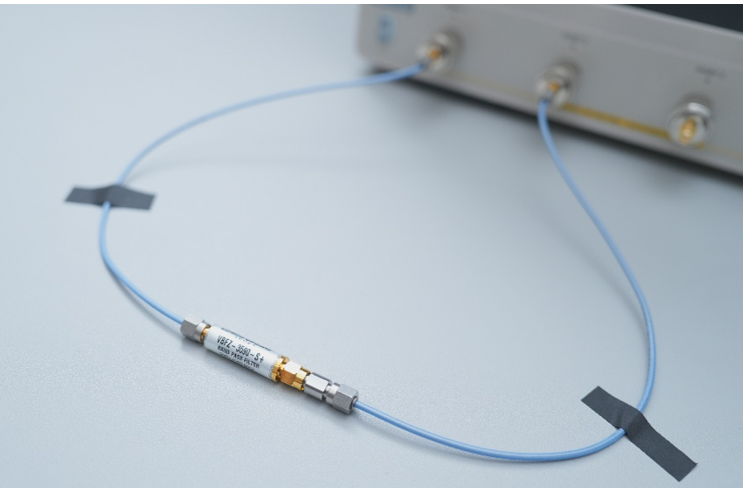

ここではMini-Circuits製のローパスフィルタを2種類(VLFX-1300+、VLFX-2500+)、バンドパスフィルタを1種類(VBFZ-3590-S+)のフィルタ回路を測定しました。

|

図 バンドパスフィルタの測定風景

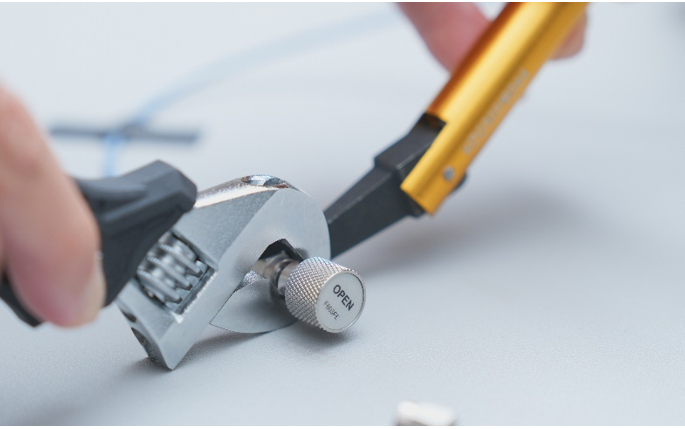

測定結果は2ポートのタッチストーンファイルS2P形式で保存します。保存方法はフロントパネルのSave/Recall押下し、Save DataタブをタップしてSave SnPを選択します。今回はポート1とポート2を使用しているため、それぞれにチェックを入れてOKをタップします。

タッチストーンファイルの確認方法

少し余談になりますが、タッチストーンファイルの中身は回路シミュレータを使用せずとも確認することができます。

メモ帳で確認

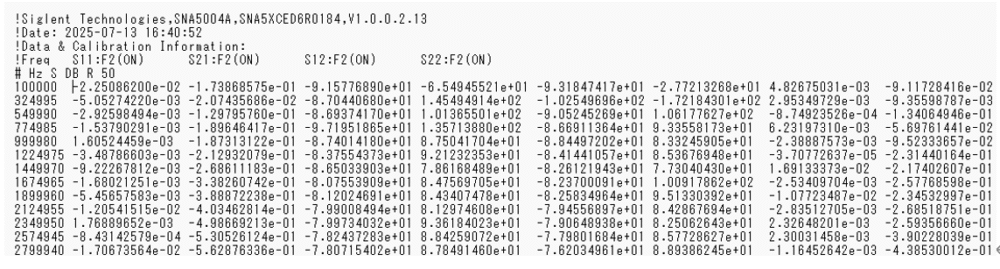

最も簡単なのはメモ帳でSnP形式のファイルを開く方法です。

|

図 メモ帳でS2Pファイルを開いた様子

タッチストーンファイル自体はネットワークアナライザによる測定結果を数値として保存しているだけなので、メモ帳で中身を確認することができます。ただしメモ帳自体はデータ処理や編集には適していないため、用途としては数値が記録されているかを確認する程度に限られます。

エクセルで確認

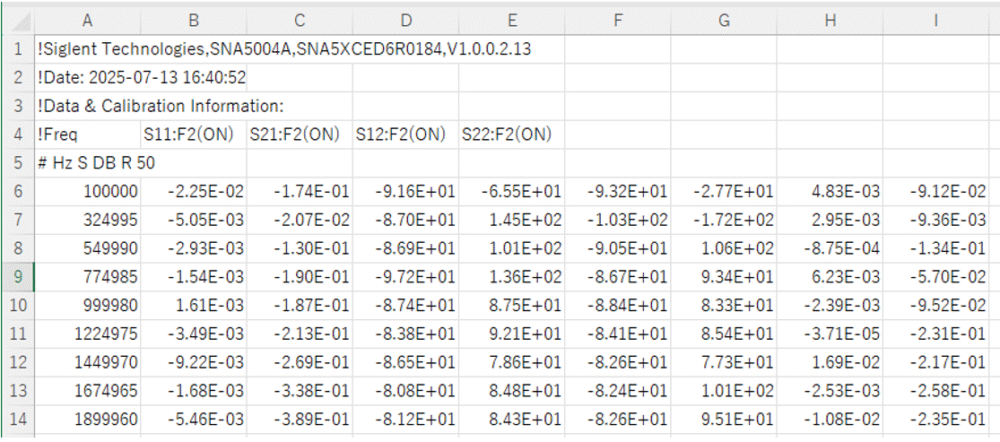

次に簡単なのはエクセルでSnP形式のファイルを開く方法です。

|

図 エクセルでS2Pファイルを開いた様子

タッチストーンファイルのデータはタブ区切りとなっており、エクセルで開いた場合は自動で区切り位置が調整されます。各値がセルに格納されているので、回路シミュレータを使えない方でも直接データ処理することもできます。

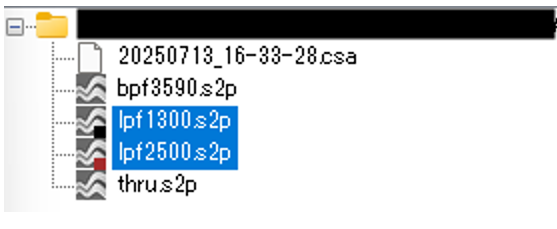

METAS VNA Data Explorerで確認

ソフトウェアをダウンロードする手間はかかりますが、データのグラフ化やフォーマット変更などの編集まで可能なのがMETAS VNA Data Explorerを使用する方法です。例えばファイルを2つ選択するだけで、グラフとして減衰特性を比較することもできます。

|

図 2つのタッチストーンファイルを選択した状態

|

図 METAS VNA Data Explorerで2つのS2Pファイルをグラフで比較した様子

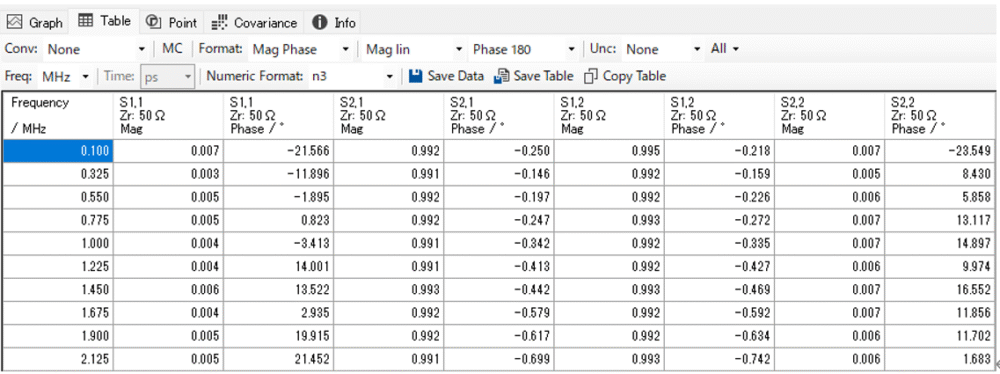

また数値として確認したい場合はGraphタブからTableタブに変更することで、測定結果を表として表示できます。

|

図 METAS VNA Data ExplorerでS2Pファイルを表として表示した様子

タッチストーンファイルの読み込み方法

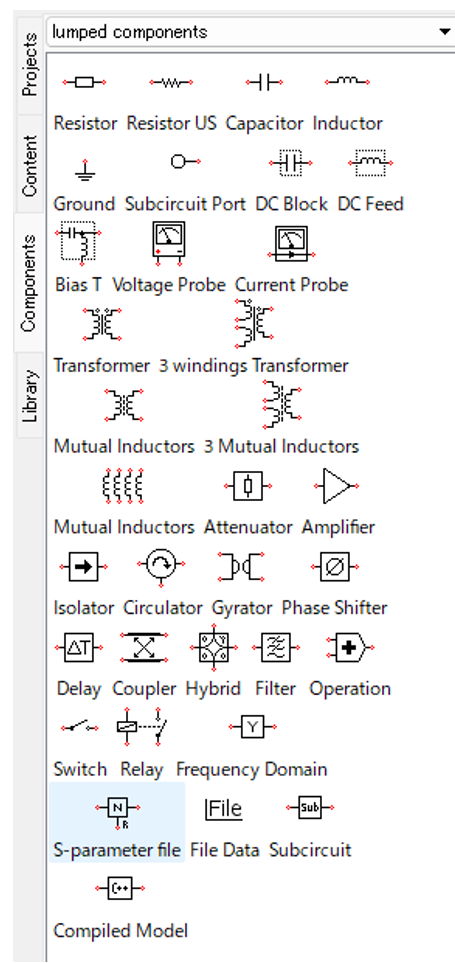

uSimmicsでSnP形式のタッチストーンファイルを読み込むには「S-Parameter file」素子を使用します。

|

図 S-Parameter file素子を選択した状態

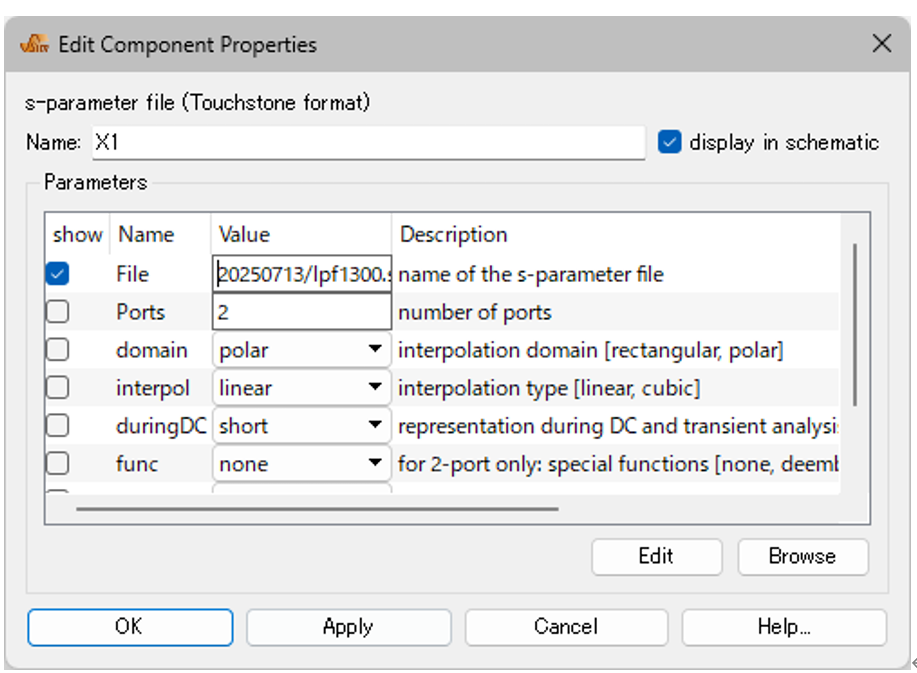

S-Parameter file素子のプロパティからタッチストーンファイルが存在するディレクトリを指定します。

|

図 Fileにディレクトリを指定した様子

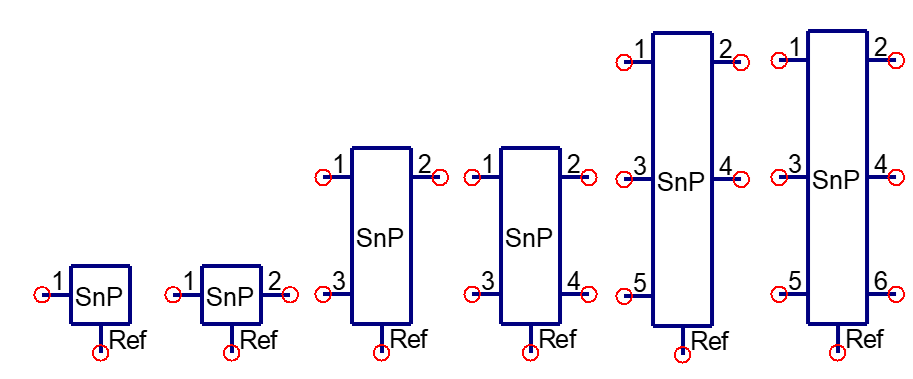

またポート数が多い、または少ない場合はPortsの数値を変更します。Portsを変更しApplyをクリックすると、ポート数に応じてアイコンが変化します。

|

図 S-Parameter fileのPortsを1~6に変更したときのアイコン

回路図の作成

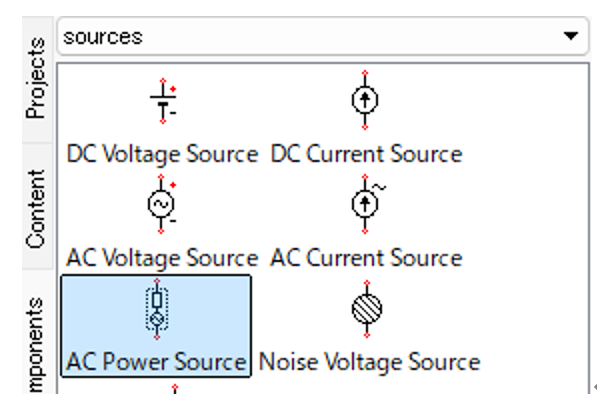

シミュレーションを実行するにはネットワークアナライザと同様に信号源を配置する必要があります。Sパラメータでシミュレーションする場合はSourcesの中の AC Power Sourceを回路エディタ上に配置します。

|

図 信号源としてAC Power Sourceを選択した状態

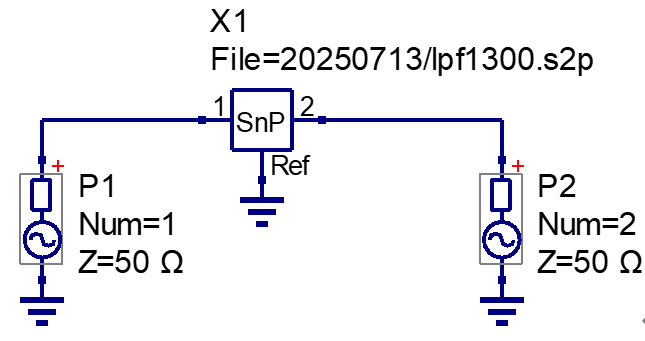

素子を配置できたら部品同士を接続し、さらにGNDを接続します。

|

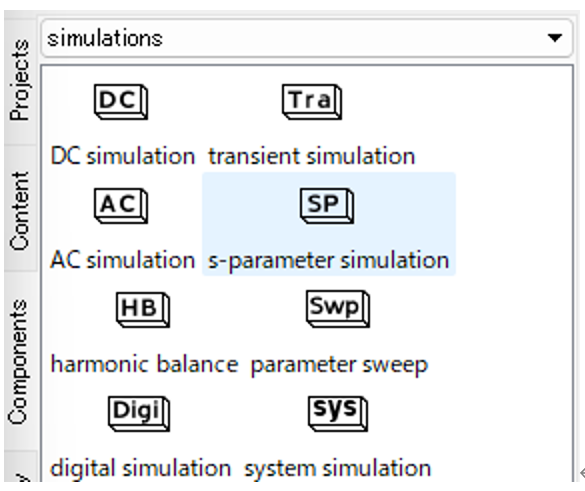

またシミュレーション特有の手続きとして、解析条件を指定する必要があります。解析条件にはDC解析、AC解析、トランジェント解析などの種類がありますが、今回はSimulationsの中のS-parameter Simulation(Sパラメータ解析)を選択します。

|

図 解析条件としてS-parameter Simulationを選択した状態

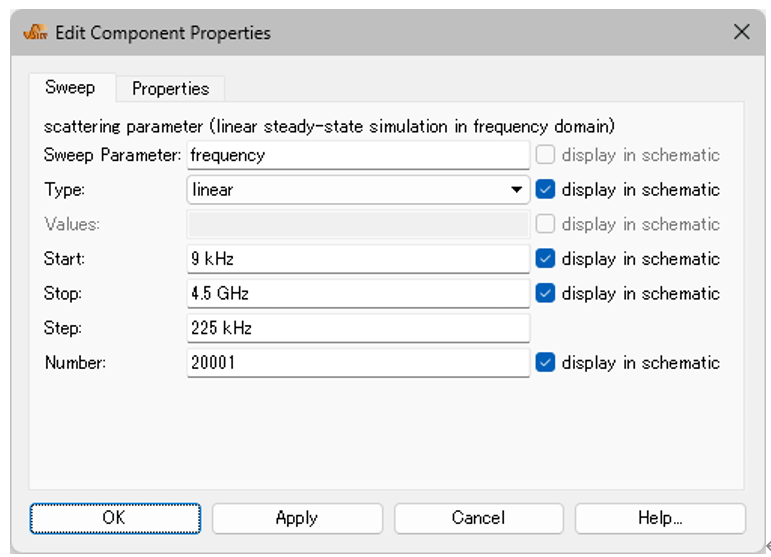

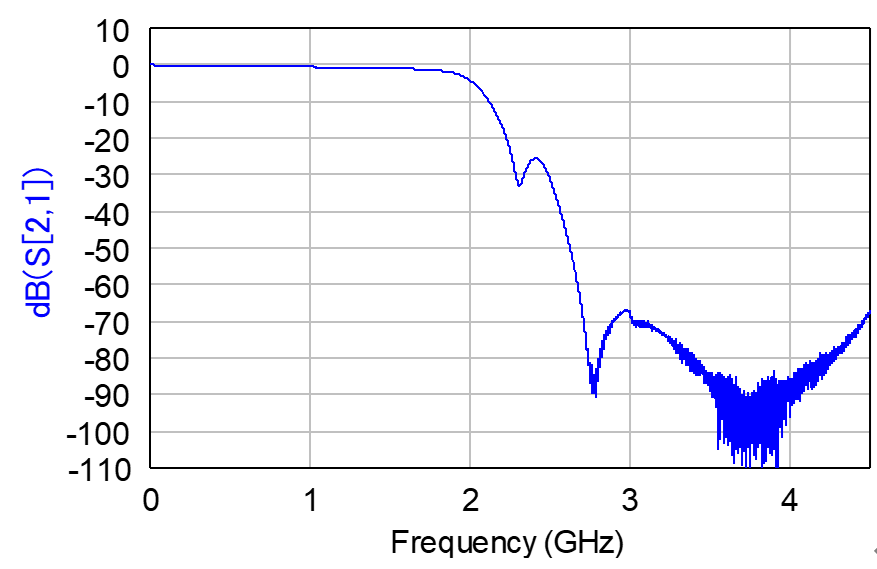

を配置し、プロパティを開くと解析条件を指定できます。ここでは測定条件と同じ9kHz~4.5GHz、リニア掃引、20001ポイントとしています。

|

図 プロパティに測定条件を入力した様子

これでシミュレーションを実行する準備は完了です。

|

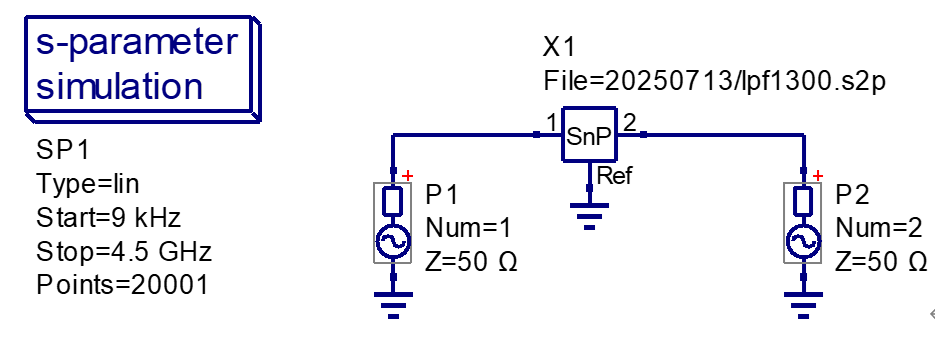

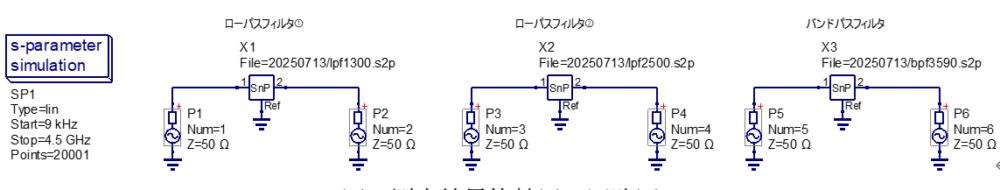

図 シミュレーションのための回路図(完成版)

シミュレーション結果の編集

上部アイコンの歯車マークをクリックするか、F2を押下してシミュレーションを実行します。するとデータディスプレイウィンドウが起動し、パラメータ別に測定結果がグラフとして表示されます。

|

図 シミュレーション実行後のグラフ表示

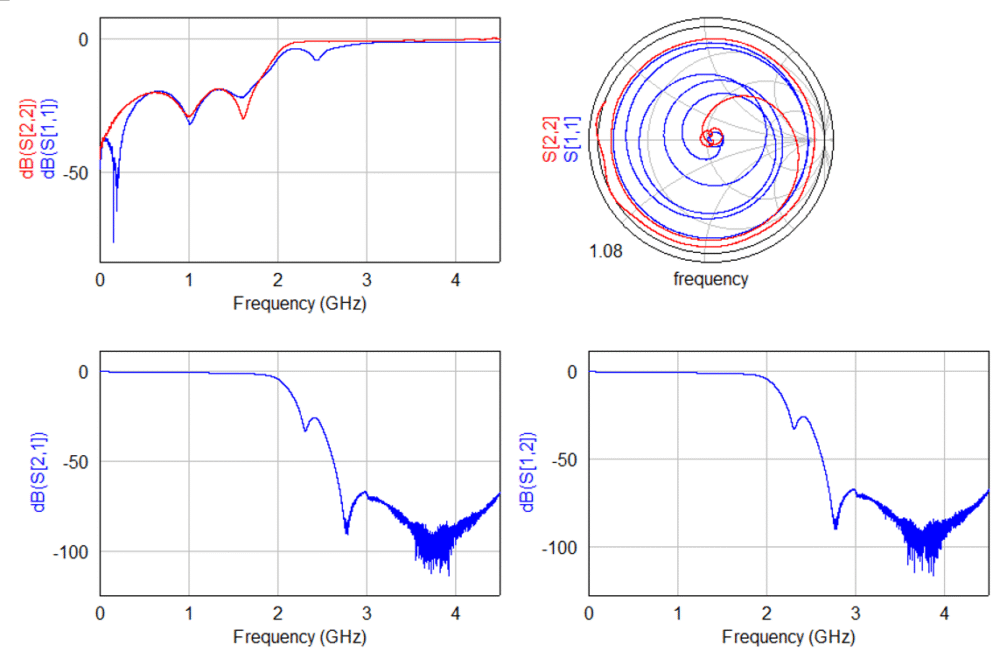

グラフを編集したい場合は対象とするグラフをダブルクリックして、プロパティを編集します。編集項目は一般的なグラフソフトと同じように、軸・目盛り・凡例などがあります。ここでは例としてLimitsタブからY軸の目盛りを設定しています。

|

図 グラフのプロパティから目盛りの上下限とステップを変更している様子

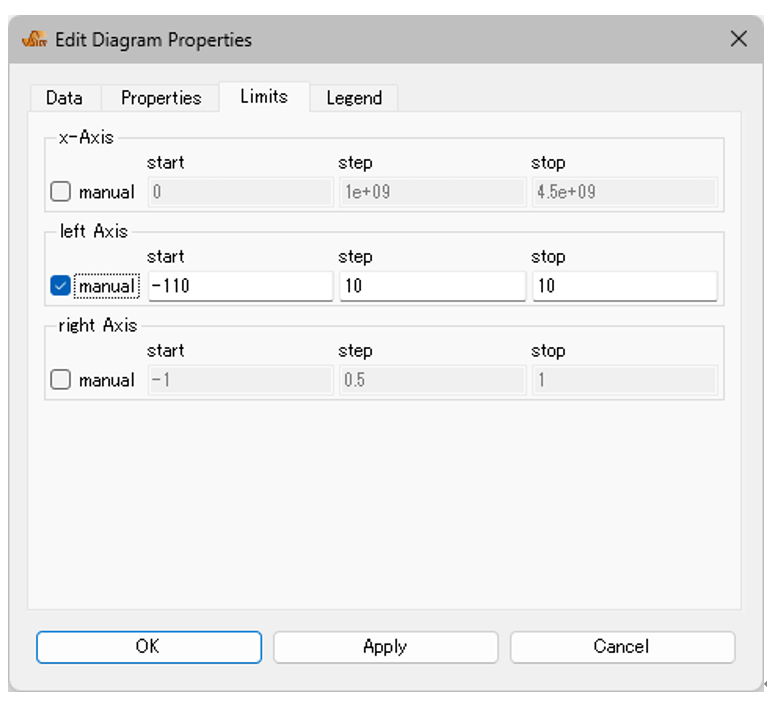

プロパティを変更しApply、またはOKをクリックすると即座に変更した内容がグラフ表示に適用されます。

|

図

測定結果の比較

複数の測定結果を比較したい場合は、S-parameter fileと信号源を追加します。回路に使用する素子が同じ場合はコピー&ペーストすると便利で、S-parameter fileのディレクトリだけ変更すれば良いです。ここではS-parameter fileの中身を見分けるためにテキストを配置しています。

|

図 測定結果比較用の回路図

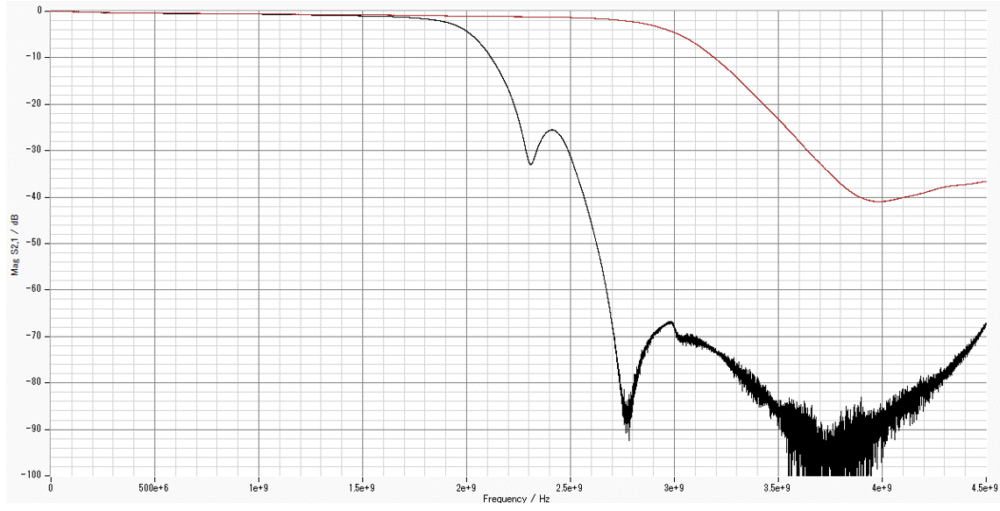

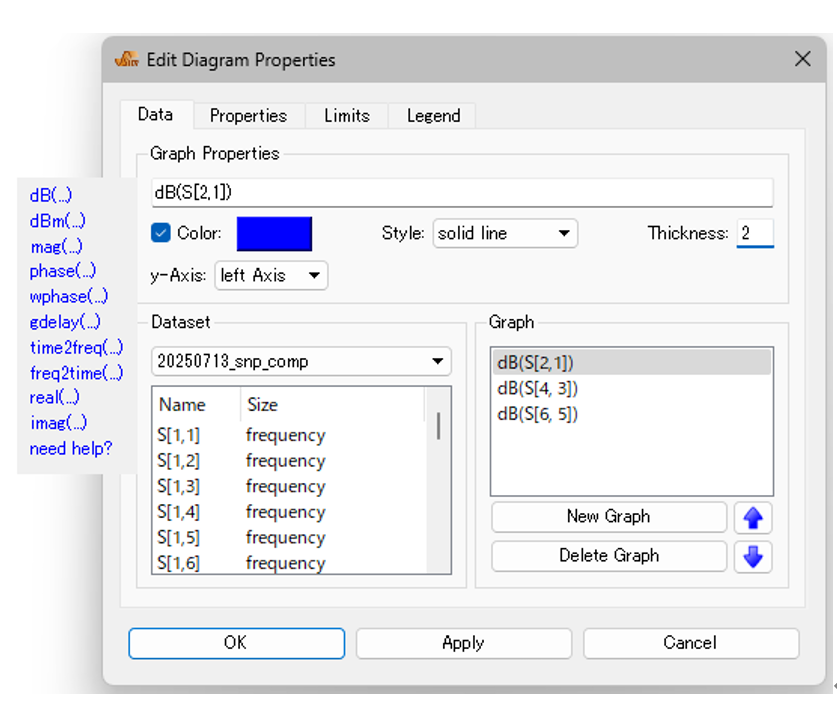

シミュレーションを実行するとさきほど同じようにグラフが表示されますが、減衰特性(S21)のグラフには波形が1つしか表示されていないはずです。波形を追加するにはプロパティを開き、GraphのNew Graphから波形を追加します。波形の詳細は上部のGraph Propertiesに入力できます。ここではデフォルトのdB(S[2,1])の他にdB(S[4,3])とdB(S[6,5])を追加しています。またLegendタブから凡例の有無や表示も指定できます。

|

図 グラフプロパティから波形を追加した様子

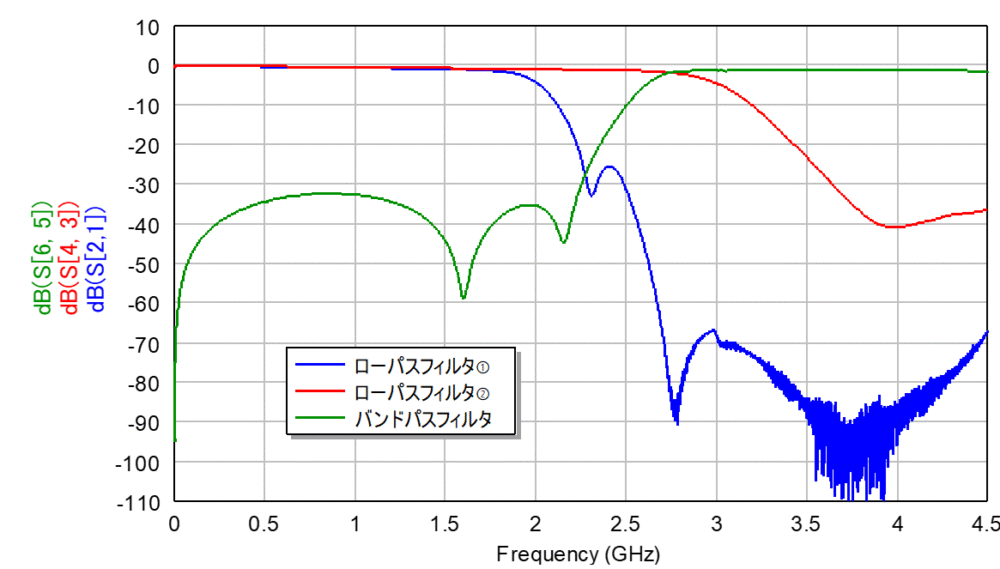

このように回路シミュレータではグラフの表示方法のカスタマイズ性が高く、複数の波形を様々な条件で比較することが得意です。

|

図 3つのフィルタ回路の減衰特性の比較

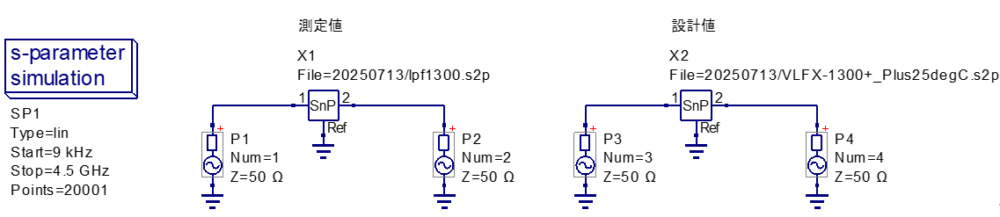

設計値との比較

回路シミュレータは、設計した回路が要求仕様を満足するか検証するために使用することが一般的です。つまり開発段階からシミュレーションを実施していれば、回路シミュレータ上で設計値と測定値の差を確認することができます。

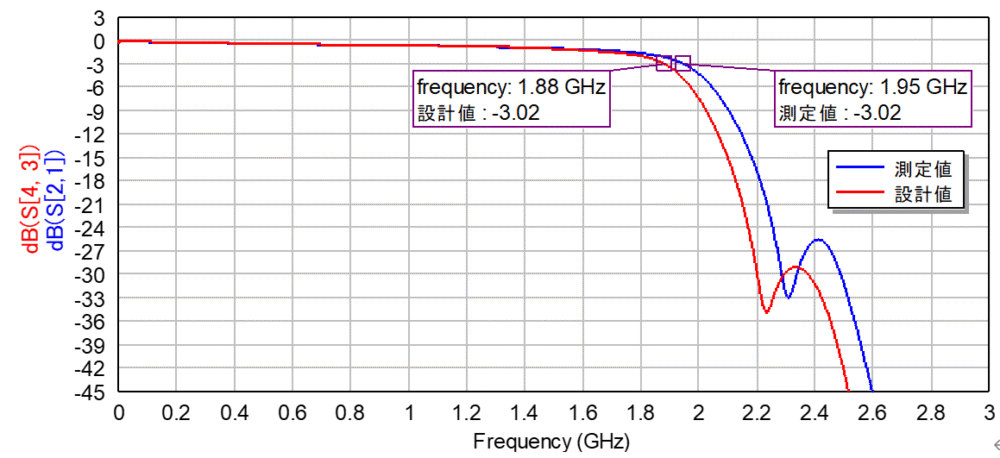

今回は既製品を測定しているため設計データはありませんが、代わりにメーカーが提供しているSパラメータファイルを設計値と仮定し、測定値を比較してみます。

|

図 測定値と設計値の比較用の回路図

2つのデータは波形の傾向は一致していますが、カットオフ周波数に70MHz程度の差があることが確認できます。

|

図 ローパスフィルタ①の測定値と設計値の比較

この差が妥当かどうかはアプリケーションによって判断が別れますが、このように設計値と測定値の差を定量的に把握できることはタッチストーンファイルを活用すること大きなメリットの1つです。

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法