この記事ではSiglent製SNA5004を使用したキャリブレーション手順について解説しています。

キャリブレーションの基礎知識

ネットワークアナライザは高周波回路の電気的な特性をSパラメータとして測定する計測器です。ただし、ネットワークアナライザをそのまま使用するだけでは正確な特性を得ることはできず、キャリブレーションと呼ばれる補正作業が不可欠となります。

キャリブレーションとは?

ネットワークアナライザにおけるキャリブレーションとは、測定の基準となる基準面を定め、測定系に含まれる誤差要因を取り除く作業のことです。

ネットワークアナライザとDUTの間には、同軸ケーブル、コネクタ、変換アダプタなどが介在します。これらの部品は信号を減衰させたり、反射させたりする特性を持っています。そのためキャリブレーションを行わないと、ケーブルやコネクタの特性が測定結果に上乗せされてしまい、DUT本来の特性を正確に測定できなくなります。

キャリブレーションの必要性

キャリブレーションが必要な理由は、ネットワークアナライザの測定系に潜む「系統誤差」を取り除くためです。系統誤差は、測定のたびに同じように発生する誤差で、主に以下の要因によって引き起こされます。

- 方向性誤差:方向性結合器の不完全さによる漏れ

- ソース・ロードマッチ誤差: 信号源や入力端でのインピーダンスの不整合

- 周波数特性誤差: ケーブルの損失や周波数による計測器の応答性の違い

これらの誤差は測定のたびに再現性よく発生するため、その特性をあらかじめ把握し測定結果から差し引くことで補正できます。

キャリブレーションの種類

キャリブレーションにはいくつかの手法があり、測定の目的や周波数、測定対象の形態に応じて使い分けられます。ここでは代表的な手法を紹介します。

SOLT校正

SOLTは、Short(短絡)、Open(開放)、Load(整合)、Thru(スルー)の4つの既知の特性を持つ基準器(キャリブレーションキット)を用いて行う、最も一般的なキャリブレーション手法です。

- Short(短絡): 基準面が短絡状態となり、入射信号の位相が反転して反射される

- Open(開放): 基準面が開放状態となり、入射信号の位相が同位相で反射される

- Load(整合): 基準面が特性インピーダンス(50Ω)で整合した状態となり、信号が全く反射しない

- Thru(スルー): 2つの測定ポートを直接接続し、信号が損失なく通過する

実際の校正作業では基準面となる同軸ケーブル端に基準器を接続し、基準となるデータを測定します。ネットワークアナライザではこれらの基準器を測定した結果と、本来あるべき理想的な値を比較して、ケーブル、コネクタ、内部回路に起因する系統誤差を数学的に算出して補正をかけます。

TRM校正

TRMは、Thru(スルー)、Reflect(反射)、Match(整合)の3つの基準を用いて行う手法です。SOLT校正におけるLoadの代わりにMatchを用いますが、基本的な考え方は似ています。特定の測定環境、特にプリント基板上での測定などで利用されます。

TRL校正

TRLは、Thru(スルー)、Reflect(反射)、Line(ライン)の3つの基準を用いて行うキャリブレーション手法です。ミリ波帯などの高い周波数帯や、プリント基板上の微細な伝送線路、ウェハー上の半導体デバイスなど、SOLT基準器を物理的に接続するのが難しい場面で利用されます。

- Thru(スルー): 2つの基準面をゼロ距離で接続する

- Reflect(反射): 2つの基準面に同じ基準器(Open、Short)を接続する

- Line(ライン):特性が既知の伝送線路を2つの基準面に接続する

TRL校正の最大の利点は理想的なOpenやShort、Loadを用意する必要がない点です。例えばプリント基板上にキャリブレーション用のパターンとしてThru、Reflect(パターンを途切れさせたOpenなど)、Line(少し長めの伝送線路パターン)を作り込んでおくことで、コネクタやケーブルの影響だけでなく、プリント基板上の伝送線路の影響まで含めて補正できます。これによりDUTそのものの特性を極めて正確に評価できます。

LRL校正

LRLは、Line(ライン)、Reflect(反射)、Line(ライン)の略で、TRL校正の派生形です。TRLで使用するThru基準の代わりに、長さの異なるもう一つのLine基準を使用します。広い周波数範囲をカバーする場合に有効な手法とされています。

キャリブレーション手順

ここからはSNA5004を使用した2ポートキャリブレーションの手順を紹介します。キャリブレーション手法はSOLT校正で、キャリブレーションキットにはSiglent製のF603FE(3.5mm Female)を使用します。

|

図 キャリブレーションキットF603FE

キャリブレーション準備

キャリブレーションにあたって、まずは測定のための設定を行います。設定項目や設定方法についてはネットワークアナライザの操作方法の記事を参考にしてください。

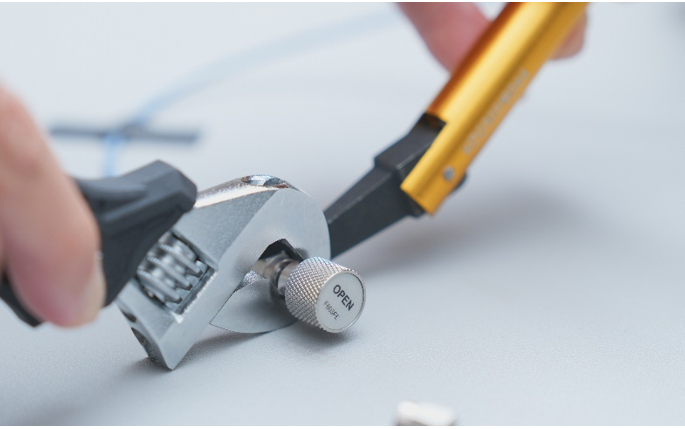

その他に準備すべきこととして、同軸ケーブルと基準器の接続に使用するためのモンキーレンチとトルクレンチがあります。

|

図 トルクレンチで締結している様子

高周波回路を評価するうえで問題となるのが測定の再現性です。この原因は同軸ケーブルの引き回しやコネクタの締結具合によって、高周波での寄生成分が変化するためで、再現性高く測定するためには配線管理やトルク管理が重要になります。なおSMAコネクタに使用するトルクレンチの締結トルクは0.9N·m(8 lb-in)です。さらにトルクレンチはトルクが掛かりすぎないように、少し曲がったところで止めることも大切です。

キャリブレーション実施

SNA5004のキャリブレーションにはBasic Cal…とAdvanced Cal…の2つのコマンドが存在します。2ポートの測定で、かつ簡易的な補正の場合はBasic Calを選択します。一方でフル2ポート補正のSOLT校正を実施する場合はAdvanced Calを選択します。ここではAdvanced Calを選択し、Port1とPort2のSOLT校正としています。

|

図 Advanced Calの選択画面

次のCal Kit ConfigはF603 FEのFemaleとし、Startをタップします。

|

図 Cal kit Configの選択

Open(ポート1)

|

図 ポート1にOPENを接続した様子

ポート1にOPENを接続し、P1のOpenをタップします。キャリブレーション実行後はOPENの横にチェックマークが表示されます。

Short(ポート1)

|

図 ポート1にSHORTを接続した様子

ポート1にSHORTを接続し、P1のShortをタップします。

|

図 ポート1にLOADを接続した様子

ポート1にLOADを接続し、P1のLoadをタップします。

ポート2

ポート2もポート1と同じ手順で、Open、Short、Loadを順番に実行します。

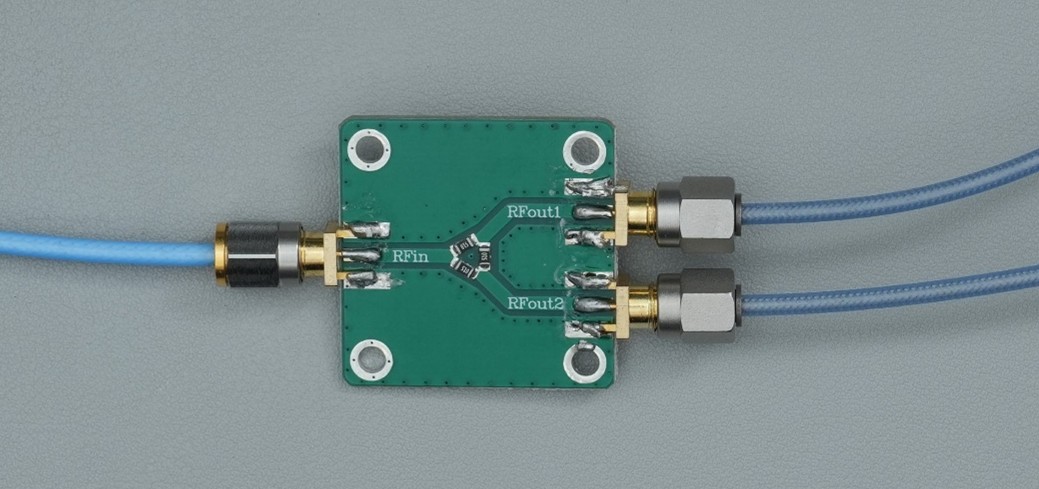

Thru

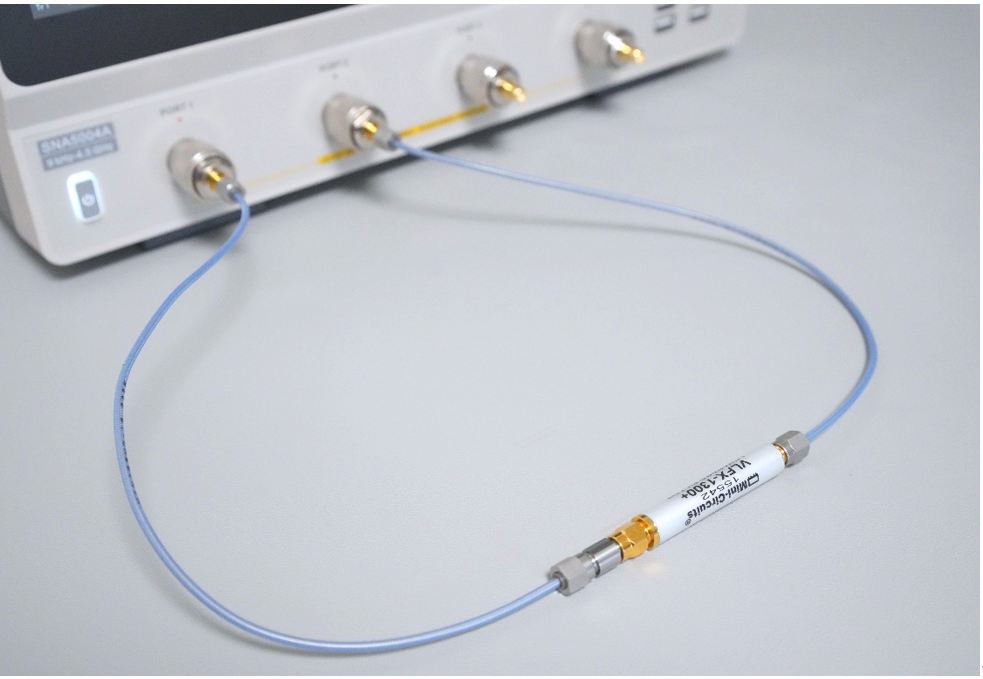

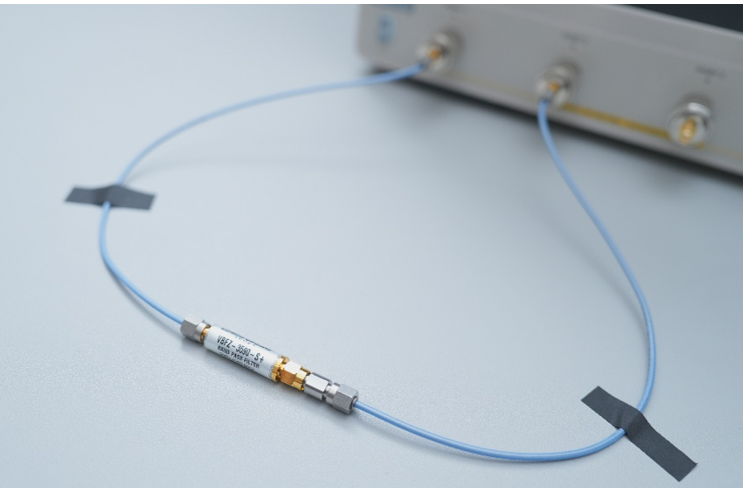

|

図 ポート1とポート2をTHRUで接続した様子

最後にポート1とポート2をスルーで接続し、P1↔P2のThruをタップします。なおIsolation-Loadはオプションとなっており、実行しなくても良いです。Isolationを実行したい場合は同じ特性のLOADを2つ用意し、ポート1とポート2それぞれにLOADを接続してIsolation-Loadをタップします。

|

図 すべてのキャリブレーションを実行した後の表示

すべてのキャリブレーションが実行できたらFinishをタップします。

|

図 キャリブレーション結果の保存

測定結果と同様に、キャリブレーションした結果も保存することができます。フロントパネルのSave/RecallからSave Stateタブを選択します。Save TypeでState + Cal Dataを選択し、Save State As…から指定の場所に保存できます。

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法