この記事ではSiglent製のRFデモボードSNA-TB01を使って高周波回路の測定方法について解説しています。SNA-TB01には複数の回路が実装されていますが、今回はそのうちスルーライン、フィルタ、カプラ、バランの測定方法を紹介します。

SNA-TB01とは

SNA-TB01は身の回りにある高周波回路の基本的な仕組みを、実際に手を動かしながら学ぶために開発されたキットです。高周波の電気信号は目に見えないため、その振る舞いを理解するのは簡単ではありませんが、SNA-TB01を活用することで高周波回路の原理や特性評価の方法を直感的に学ぶことができます。

搭載回路

このキットには、実際の高周波回路で頻繁に利用される基本的な機能ブロックがコンパクトにまとめられています 。

|

図 SNA-TB01の外観

各ポートの搭載回路は以下のとおりです。

- 50 Ωスルーライン(シングルエンド・短い)

- ミキサ(Mixer)

- アンプ(Amplifier)

- カプラ・結合器(Coupler)

- バラン(Balun)

- フィルタ(LPF & BPF)

- インピーダンス変換ライン(シングルエンド)

- 100 Ω スルー&インピーダンス変換ライン(差動)

- 50 Ω スルーライン(シングルエンド・長い)

スルーラインの測定

SNA-TB01には2種類(②と⑩)のスルーラインが存在します。どちらも特性インピーダンスが50Ωですが、線路長が異なります。同じ形状の伝送線路の場合、線路長が長くなるほど損失が大きくなる傾向にあります。

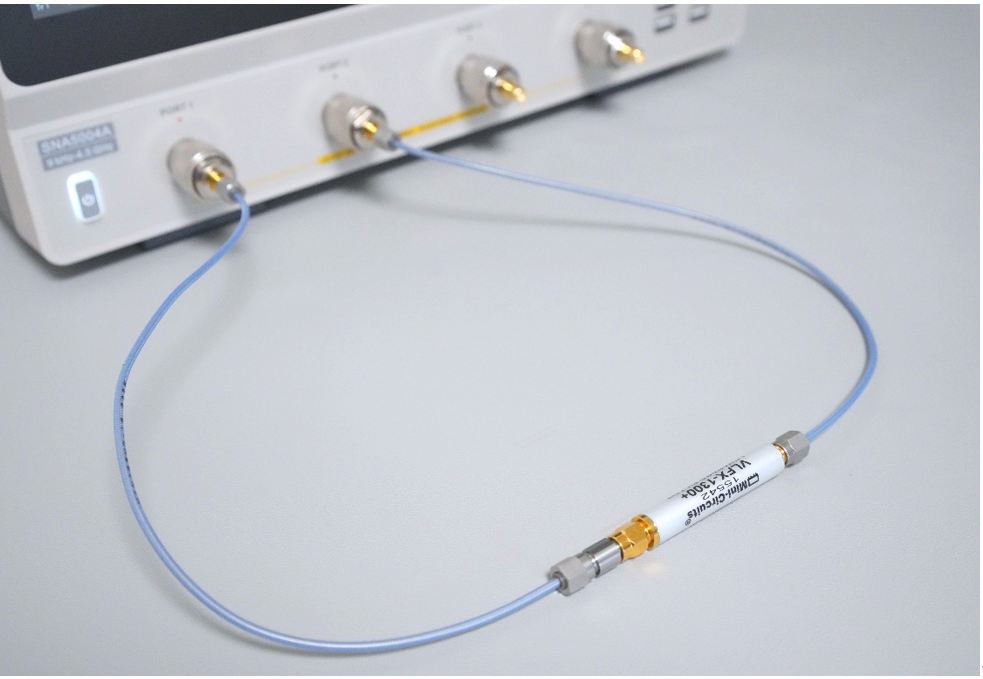

SNA5004のポート1とポート2をスルーラインの両端に接続して、挿入損失S21を比較してみます。

|

図 短いスルーラインを測定している様子

|

図 長いスルーラインを測定している様子

|

図 2つのスルーラインの挿入損失S21比較

3GHzにおいける減衰量を比較すると、短いスルーラインが-0.67dBであるのに対して長いスルーラインが-2.3dBと、長さに比例して損失が大きくなっていることが確認できます。なお反射特性S11を比較すると配線長による共振周波数の違いを確認できます。

|

図 2つのスルーラインの反射特性S11比較

線路長が長いほど共振周波数が低くなり、赤線のスルーライン(短い)の1つ目の共振周波数が1.73GHzに対して黒線のスルーライン(長い)は412MHzと、共振周波数に4倍程度の差があることがわかります。これは配線長に4倍程度の差があることを意味しており、これら共振周波数から配線長を推定することも可能です。

フィルタの測定

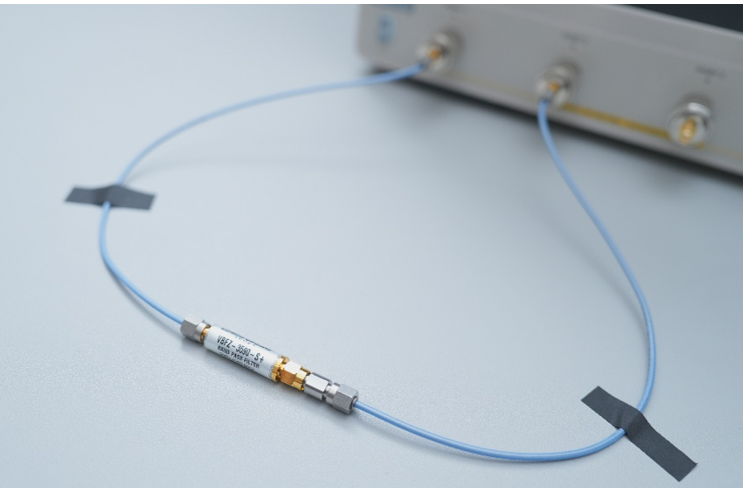

SNA-TB01にはローパスフィルタとバンドパスフィルタの2種類のフィルタ回路が搭載されています。今回使用しているのは試作版であるため製品版とは仕様が異なり、ローパスフィルタのカットオフ周波数が4GHz、バンドパスフィルタの通過帯域が6~8GHzとなっています。測定方法はスルーラインと同じですが、測定に使用しているネットワークアナライザSNA5004の上限周波数が4.5GHzであるため、今回は4.5GHz以上の周波数帯の減衰特性は測定できていません。

|

図 ローパスフィルタ(LPF)を測定している様子

|

図 バンドパスフィルタ(BPF)を測定している様子

|

図 LPFとBPFの減衰特性S21比較

こうしたケースではネットワークアナライザ本体の仕様をアップグレードすることが基本となりますが、ミキサ(アップコンバータとダウンコンバータ)を使用することで周波数帯を移動させて測定する方法もあります。ただしミキサの仕様によってダイナミックレンジやゲインが低下する可能性があることには注意が必要です。

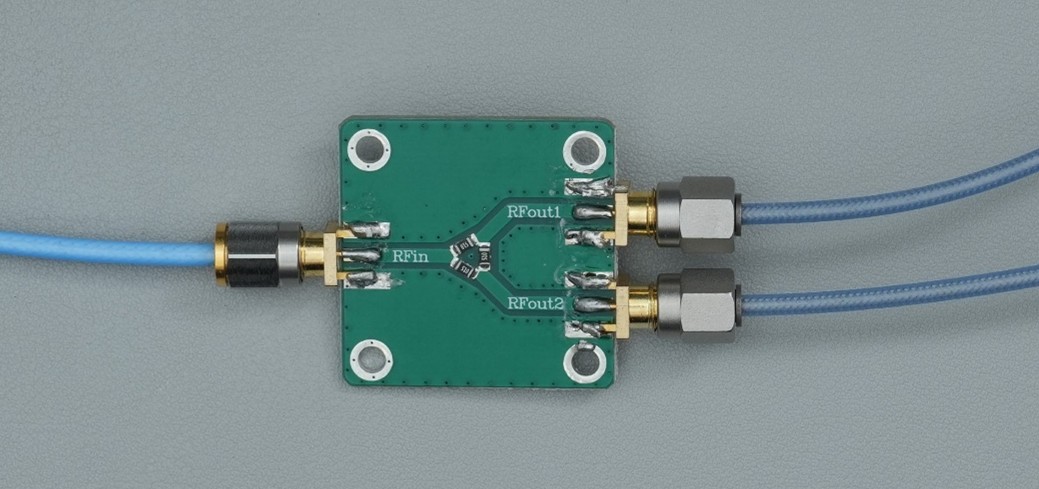

方向性結合器(カプラ)の測定

SNA-TB01には伝送線路型の方向性結合器が実装されています。

方向性結合器とは?

方向性結合器は4つのポートを備えており、各ポートは以下の役割を持ちます。

|

図 方向性結合機の概念図

- 入力ポート (Input Port): 信号が入力されるポート

- 出力ポート (Output Port): 入力信号のほとんどが出力されるポート

- 結合ポート (Coupling Port): 入力信号のエネルギーの一部が取り出されるポート

- アイソレーションポート (Isolation Port):信号が出力されないポート

入力ポートと出力ポートはおおよそスルーラインと同じです。結合ポートはスルーラインと電磁的に結合して信号が出力されます。反対にアイソレーションポートは理想状態では信号が出力されません。ただし、現実にはごくわずかな電力が漏れ出し、この漏れの少なさがカプラの性能を示す重要な要素アイソレーションとなります 。

このようにスルーラインのエネルギーが結合ポートには出力され、アイソレーションポートには出力されないというのが、方向性結合機と呼ばれる理由です。

方向性結合器は、進行波と反射波を別々に取り出すことができますが、このときにどれくらい無駄なく、かつ高い精度で取り出せるかが性能としては重要となります。その性能を表すものに「挿入損失」「結合度」「アイソレーション」「方向性」の4つの特性があります。

|

図 方向性結合器の特性

方向性結合器の測定結果

ここでは方向性結合器の各ポートに対して、ネットワークアナライザのポート1をInput、ポート2をOutput、ポート3をIsolation、ポート4をCouplerに接続しています。

|

図 方向性結合器を測定している様子

|

図 方向性結合器の特性

|

図 方向性結合器の方向性

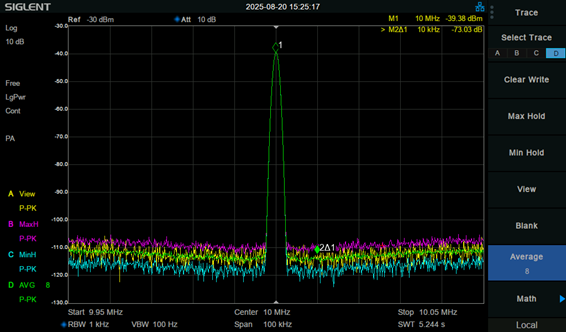

挿入損失は周波数が高くなるに従って大きくなっていますが、スルーラインと同様に減衰量は小さいです。1GHz以下の周波数帯において結合度は低いですが、2.5GHzを超えたあたりから概ね一定の値を示します。アイソレーションは4GHzにおいて最小となり、その時の方向性(結合度とアイソレーションの差分)は-25dB程度です。

バランの測定

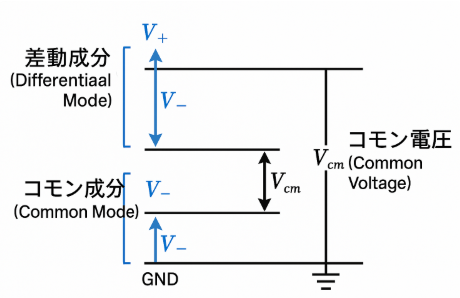

バランの測定方法については3ポートデバイスの評価方法の中で説明しており、このときはImbalance Parameterを使用しましたが、今回は4ポートバランであるためミックスモードSパラメータで評価してみます。ミックスモードSパラメータでは信号を差動(ディファレンシャルモード)と同相(コモンモード)に分解し、それぞれのモードの反射・伝送特性を表します。

ここではバランの入力ポートと出力ポートに対して、ポート1とポート2、ポート3とポート4をそれぞれペアとして接続しています。

|

図 バランを測定している様子

|

図 バランの特性

ディファレンシャルモードSdd21と比較してコモンモードScc21の減衰量が大きくなっており、両者の比であるCMRRは2GHzにおいて15dB程度となっていることがわかります。

ミックスモードSパラメータの計算

ミックスモードSパラメータは4ポートのSパラメータから計算できます。今回はuSimmicsを使用して計算しており、各パラメータの計算方法はEquationに記載しています。またCMRRはSdd21/Scc21として計算しています。

|

|

図 uSimmicsでのミックスモードSパラメータの計算

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社

■エンジャーさんの関連記事↓

①ネットワークアナライザにおけるタッチストーンファイルの活用方法