電子計測や信号伝送、電源回路、さらには高周波設計やEMC対策において、「コモン電圧(Common Voltage、共通モード電圧)」という概念は非常に重要な役割を担っている。差動信号や電源ラインに潜むコモン電圧は、測定精度の低下、誤動作、ノイズ放射、絶縁破壊といった重大な問題を引き起こす可能性がある。しかし、実務現場では「差動測定 = メイン」と考えられることが多く、コモン電圧の扱いが軽視される傾向がある。本稿では、コモン電圧の定義から発生メカニズム、影響、測定方法、対策まで体系的に整理し、その重要性を多角的に解説する。

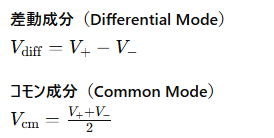

1. コモン電圧とは何か

コモン電圧とは、「基準点(通常はGND)に対して、信号ラインが共通して持つ電圧成分」のことである。

差動信号では次式で表される:

理想的な差動信号ではコモン電圧はゼロに近いことが望ましいが、ドライバの偏差、負荷の不均衡、配線の非対称性、外来ノイズなどによって実際には必ず発生する。

2. コモン電圧が生じる主な要因

コモン電圧の発生要因を理解することは、トラブルシュートと設計改善において極めて重要である。

2.1 ドライバICや回路素子の不均衡

-

トランジスタのばらつき

-

出力抵抗のズレ

-

電源電圧の変動

-

温度ドリフト

これらにより正負ラインが揃わず、コモンモード電圧が発生する。

2.2 PCBレイアウトの非対称

-

ペア配線の長さ不一致

-

結合差

-

GNDプレーンの欠け

-

ビア配置の左右差

差動バランスが崩れ、コモンモード成分が増加する。

2.3 外来ノイズの乗り込み

-

スイッチング電源ノイズ

-

EMI

-

クロストーク

これらは「両ラインに同相で乗る」ためコモン成分となる。

2.4 絶縁・フローティング環境

基準電位が揃わないため大きなコモン電圧が発生しやすい。

3. コモン電圧が及ぼす影響

軽視すると重大なトラブルを生む。

3.1 測定精度の低下

計測器・プローブには CMVR(Common Mode Voltage Range) が存在する。

-

入力が飽和する

-

波形が歪む

-

クリップが発生

-

最悪入力回路が破損

特にインバータやモータ駆動では顕著。

3.2 デジタル通信の誤動作

CAN、RS-485、LVDS などの差動通信はコモン電圧の影響を大きく受ける。

-

レシーバが追従できずエラー

-

ビットエラー率上昇

-

通信断

規格が最大コモンモード電圧を定めるのはそのためである。

3.3 EMCノイズの増加

差動ラインは誤解されがちだが、コモン成分が増えると 強力なアンテナ となりノイズが放射される。

3.4 GNDループによるトラブル

工場設備などでは GND電位差が大きく、これがそのままコモン電圧となり、

-

過電流

-

絶縁破壊

-

機器の誤動作

を引き起こす。

4. コモン電圧の測定方法と注意点

正確な測定にはいくつかのポイントがある。

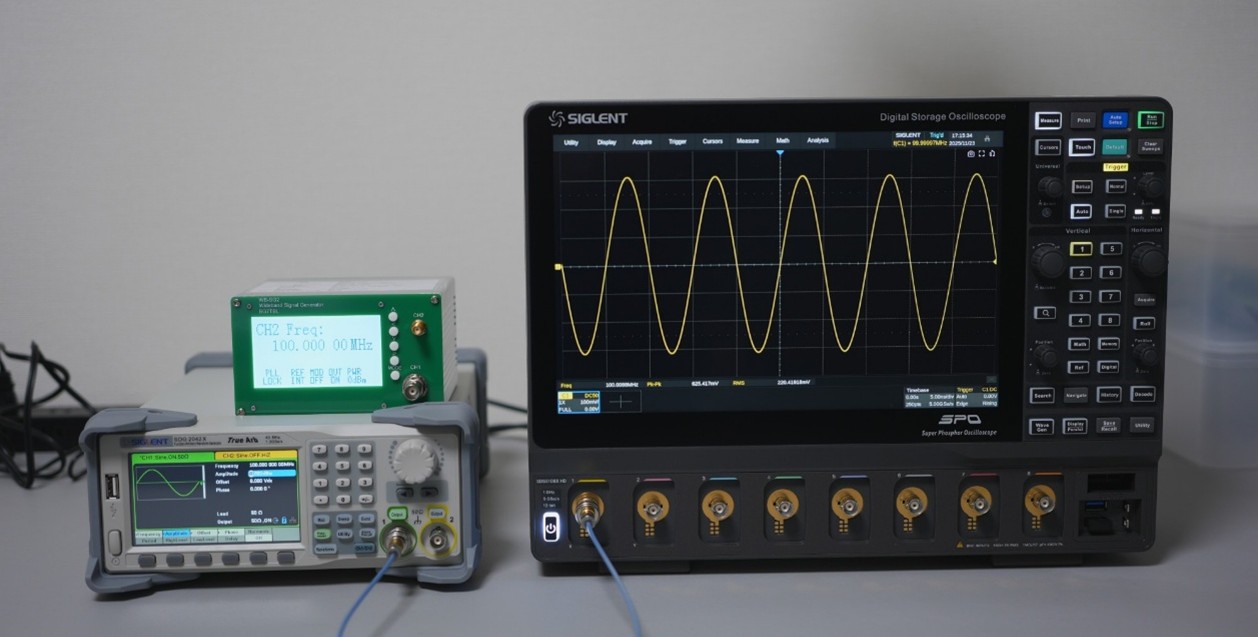

4.1 オシロスコープ + 差動プローブ

-

CMVR超過に注意

-

プローブ帯域は十分か

-

リード線の取り回しでノイズを拾いやすい

最近の高性能プローブ(MICSIG OPシリーズ、SIGLENT差動プローブなど)はCMRR・CMVRが高く実用的。

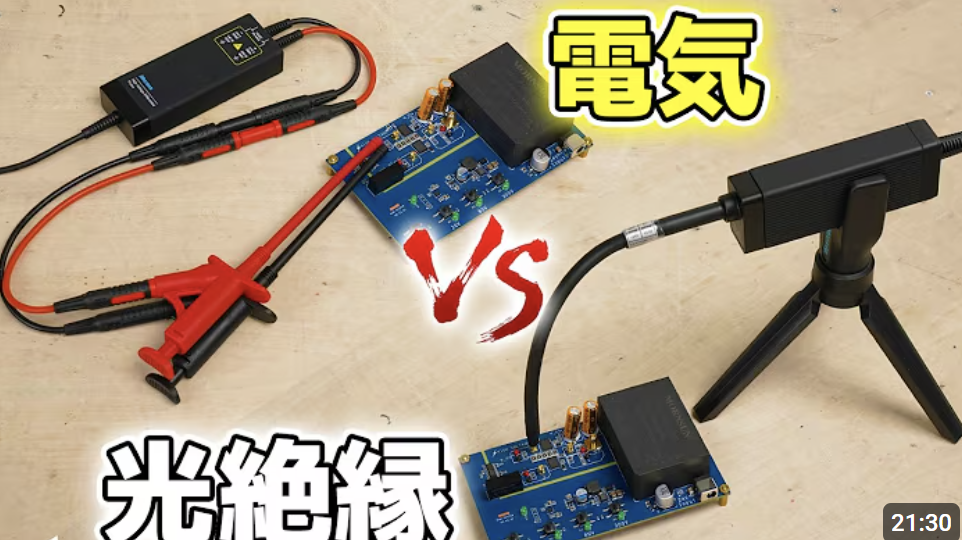

4.2 アイソレーションアンプ

フローティング測定に向くが、帯域や飽和に注意。

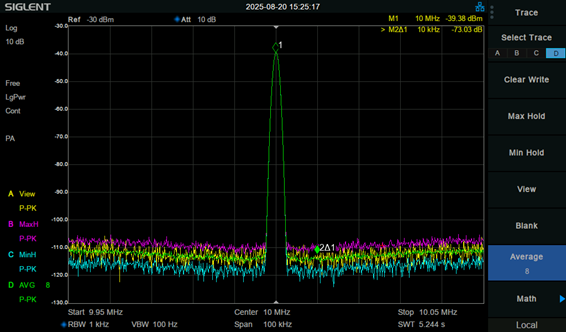

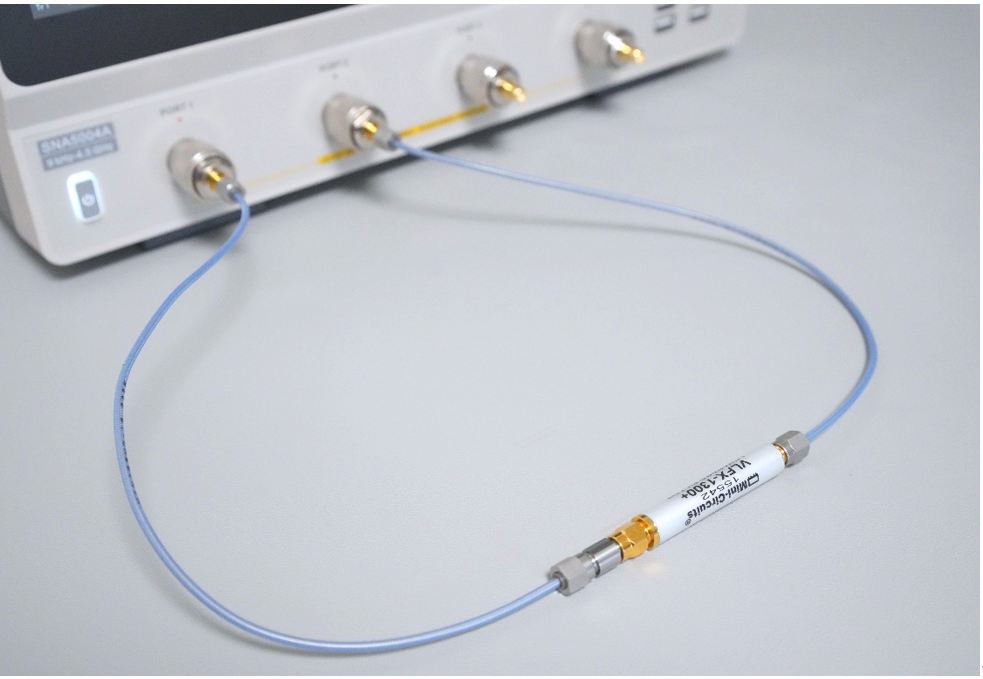

4.3 スペクトラムアナライザ+電流プローブ

コモンモードノイズの周波数特性解析に有効。

5. コモン電圧を抑制する設計上のポイント

5.1 発生源対策

-

ドライバの対称性確保

-

電源ノイズ低減

-

GNDインピーダンスの低減

-

出力抵抗のマッチング

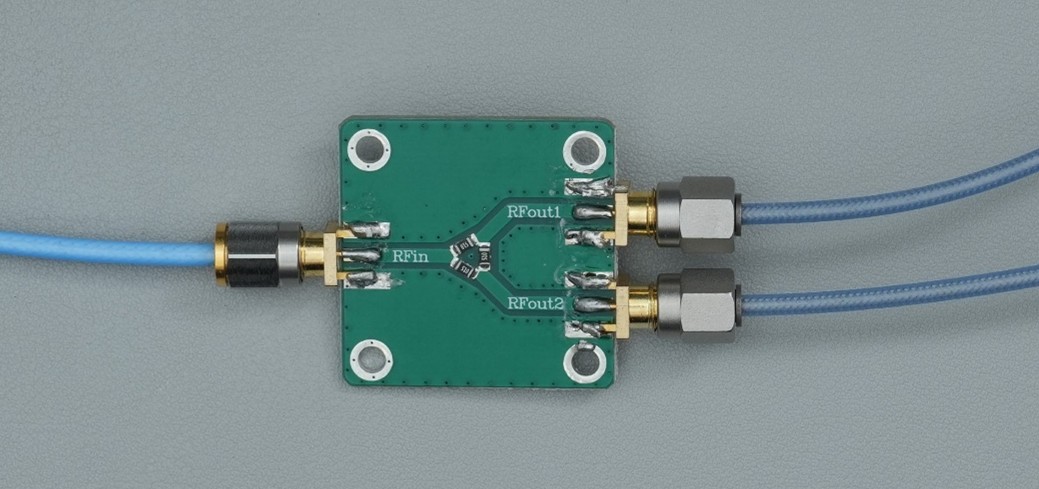

5.2 配線レイアウト

-

差動ペアの等長化

-

GNDプレーンの連続性

-

ビア数・位置の左右対称化

-

ペアは常に近接・対称に配線

5.3 フィルタ・絶縁対策

-

コモンモードチョーク

-

EMIフィルタ

-

絶縁ドライバ

-

シールド

6. パワーエレクトロニクスでの重要性

MOSFET/IGBT を使うインバータでは特に問題が顕著。

-

高いスイッチング周波数

-

高 dv/dt

-

モータなど大容量負荷

-

広いGND構造

スイッチングノードの急峻な立ち上がり・立下りは浮遊容量を通じて他回路に伝搬し、誤動作やノイズを引き起こす。

7. まとめ

コモン電圧は“見えにくいが最も多くのトラブルを生む要因”である。

-

測定誤差

-

通信障害

-

EMC不適合

-

半導体破損

-

システムの誤動作

これらはコモン電圧を理解し、適切な対策を施すことで大きく改善できる。

差動信号、電源回路、パワエレ、産業機器、高周波回路など あらゆる分野で、コモン電圧の管理は信頼性向上の最重要項目である。

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社