オシロスコープで用いる 3 種類のプローブ(受動プローブ・高電圧差動プローブ・光絶縁プローブ)を比較し、を実験を通して分かりやすく解説しています。

• 測定方法の違い

• 波形に与える影響

• 高いコモンモード電圧条件での性能差

• パワーエレクトロニクス分野で光絶縁プローブが有利な理由

1. 受動プローブの制約

✔ 構造上の問題点

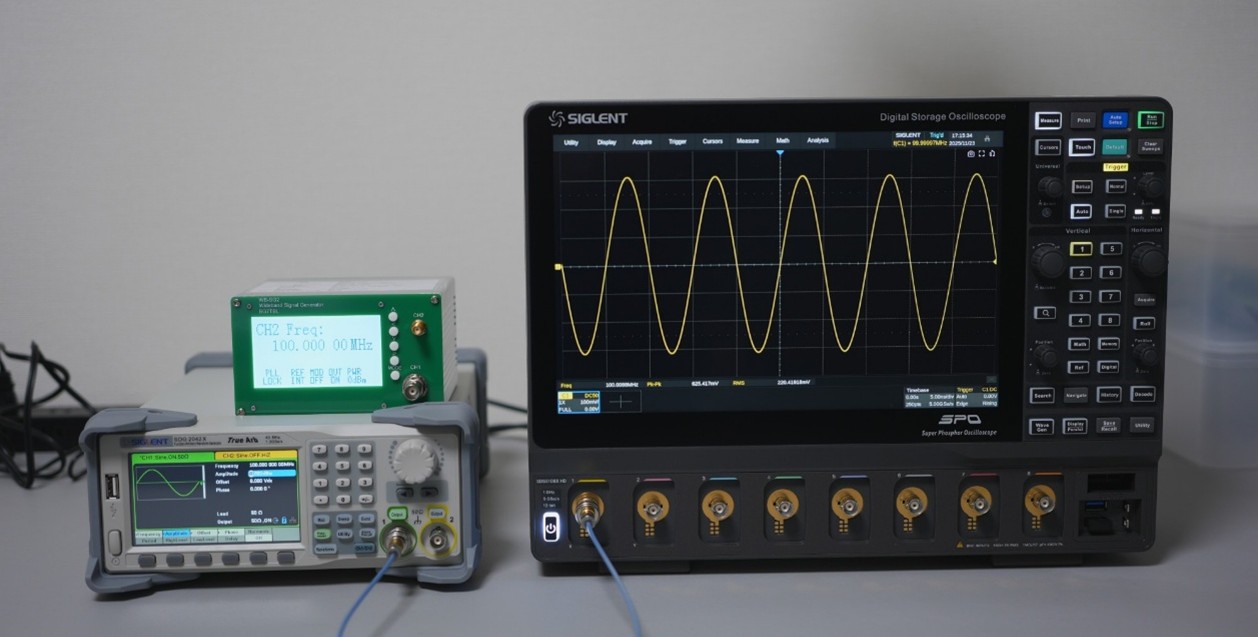

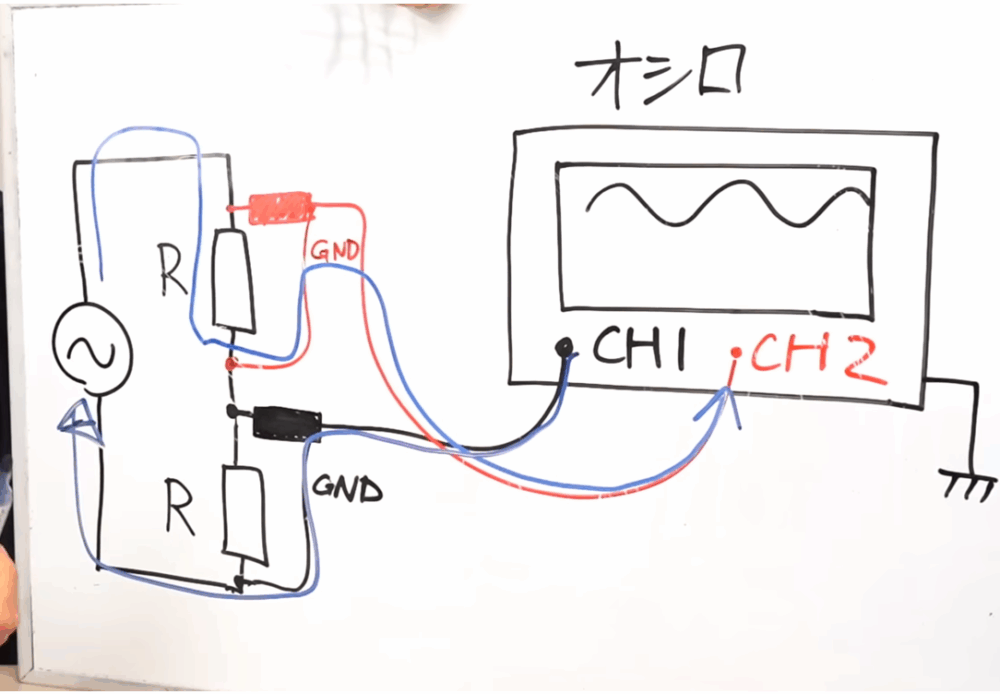

一般的な受動プローブは、グラウンドリードが全チャンネルで共通化(オシロ内部で接続)されています。

|

そのため:

• 2つの受動プローブで浮いたポイントを同時測定すると グラウンドループが発生

• 場合によっては大電流がオシロ内部に流れ、 プローブの GND リードが焼損する危険

• 波形が本来の値と全く異なる

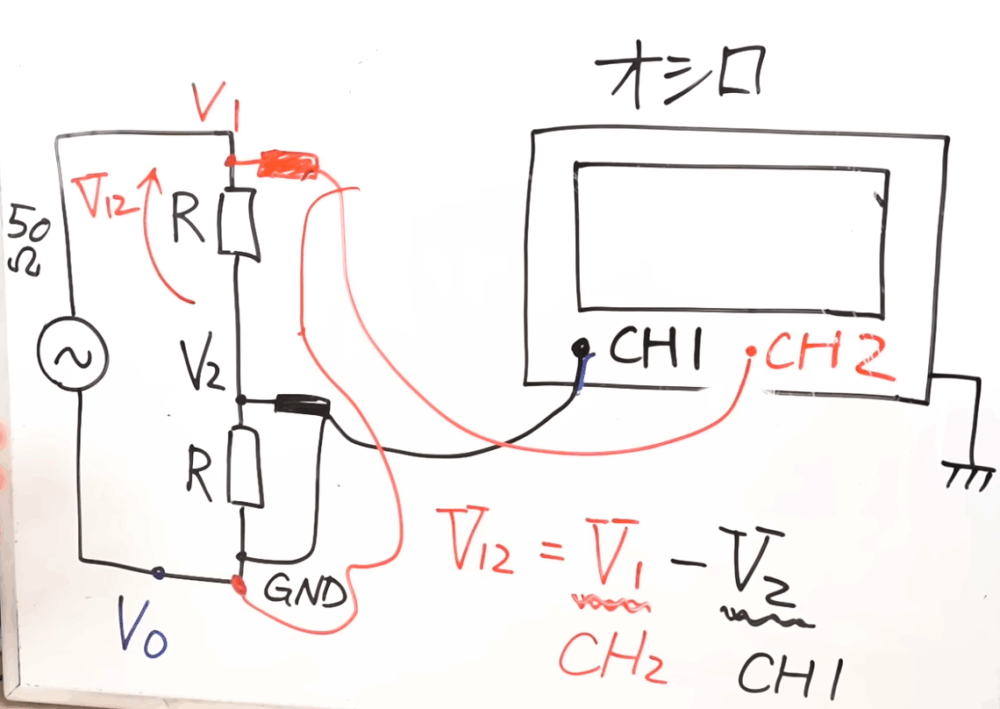

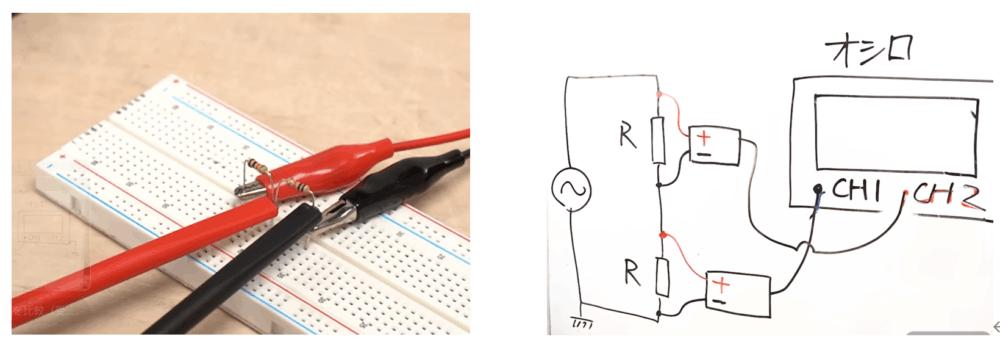

✔ 浮遊(ふゆう)測定の代替方法

Math 機能で差分(V1−V2)を取ることで測定は可能だが、

• 測定したい信号が小さいと ノイズが極端に増える

• 高周波成分はほぼ正確に測れないという弱点があります。

|

2. 高電圧差動プローブの特徴

✔ メリット

• 任意の 2 点間電圧を直接測定できる

• 電圧計のような感覚で使える

• 受動プローブより便利

✔ しかし限界もある

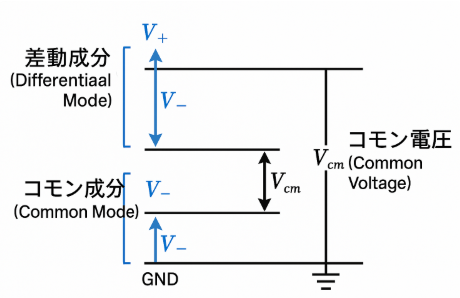

差動プローブの実際の動作原理は、

• A 点・B 点の電圧を オシロのグラウンド基準 でそれぞれ取得

• 内部で差分を演算して表示

となっています。

|

そのため:

• オシロと絶縁されていない

• コモンモード電圧の耐量は 2~3 kV 程度

• 高周波になるほど CMRR が悪化

• プローブ配線の取り回しで波形が大きく変わる → 再現性が低い

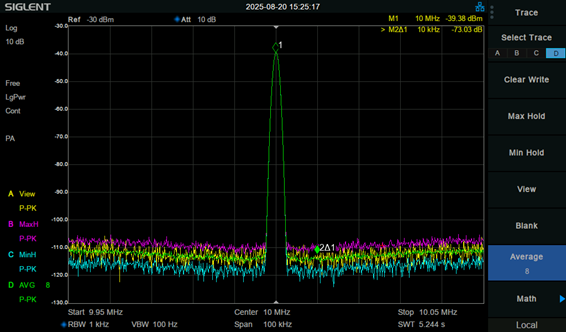

✔ 実験結果(高周波)

• 1 kHz:ほぼフラット

• 50 MHz:明確なコモンモードの影響やリンギングが発生

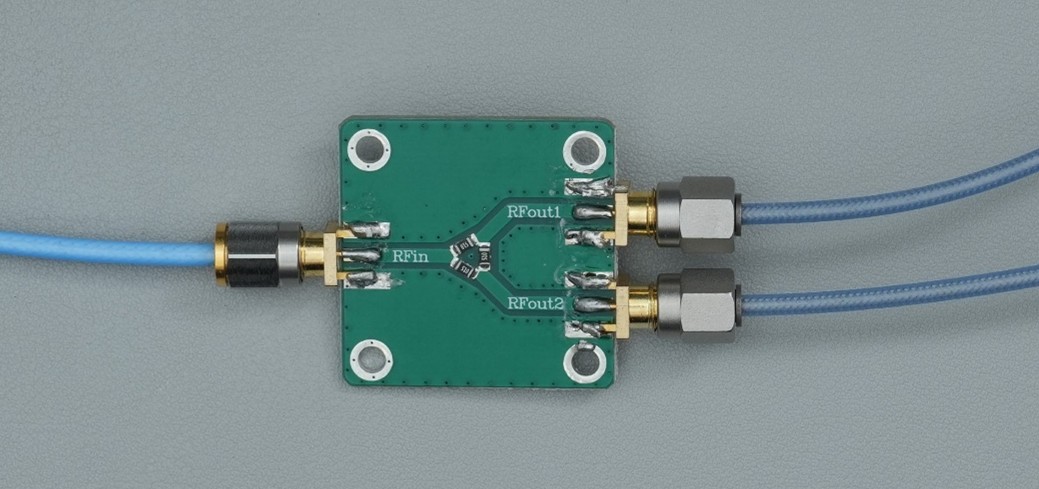

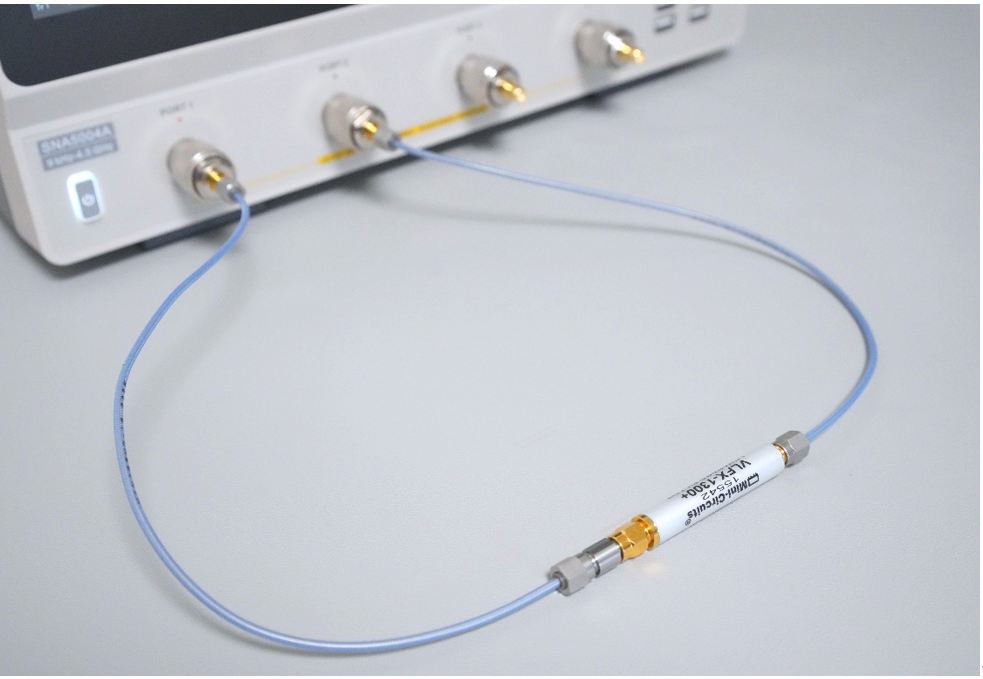

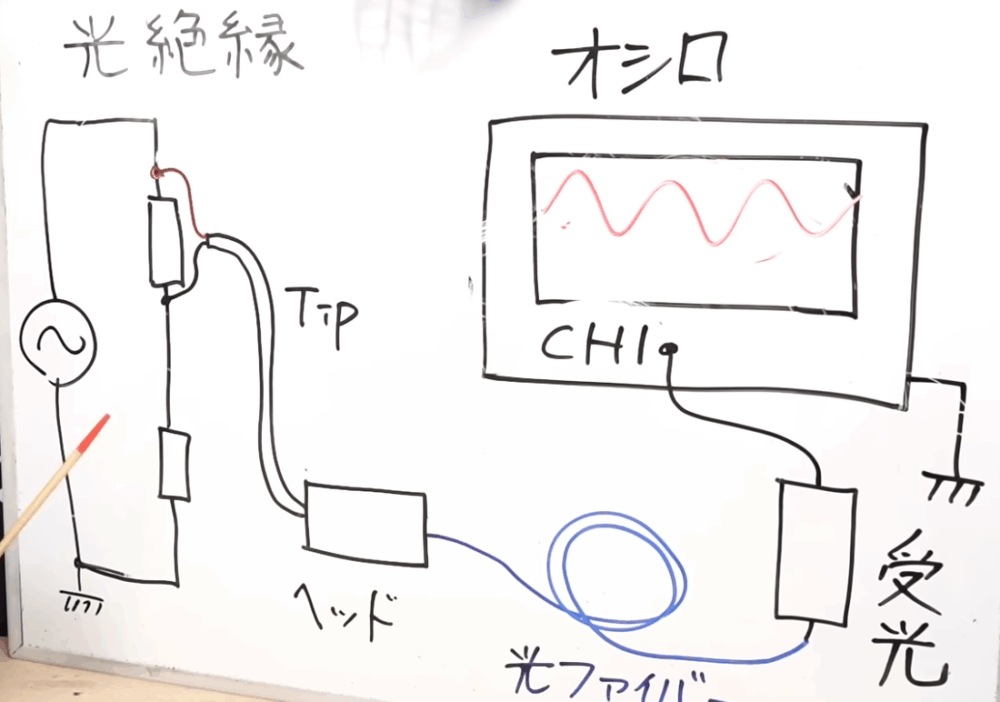

3. 光絶縁プローブ(Optical Isolation Probe)の構造と利点

✔ 構成(4 要素)

1. 測定チップ

2. 測定ヘッド

3. 光ファイバー

4. 受光部(BNC 接続)

|

✔ 光絶縁プローブの主な強み

① 完全な電気的絶縁(トゥルー・フローティング)

• 測定基準は「被測定回路側」に存在

• コモンモード電圧は 50〜60 kV 程度まで対応

(差動プローブの 10〜20 倍以上)

② 極めて高い CMRR(同相信号除去比)

高周波のコモンモード成分にも強く、波形はほぼ 0V フラット を維持。

③ 測定の再現性が高い

• 配線取り回しによる影響がほぼない

• 技量に依存せず、誰が測っても同じ結果

④ 回路への負荷が非常に小さい

• パワエレ回路への影響がほぼゼロ

• 誤動作を引き起こしにくい

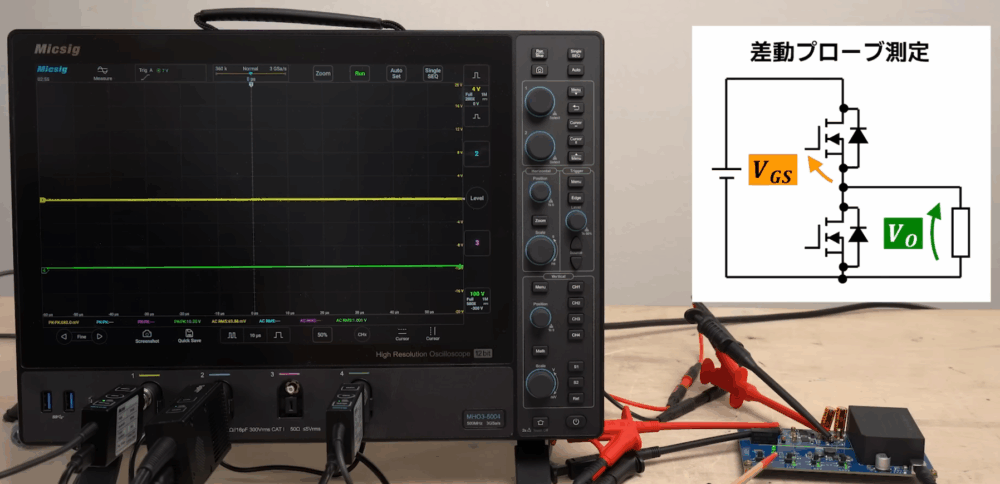

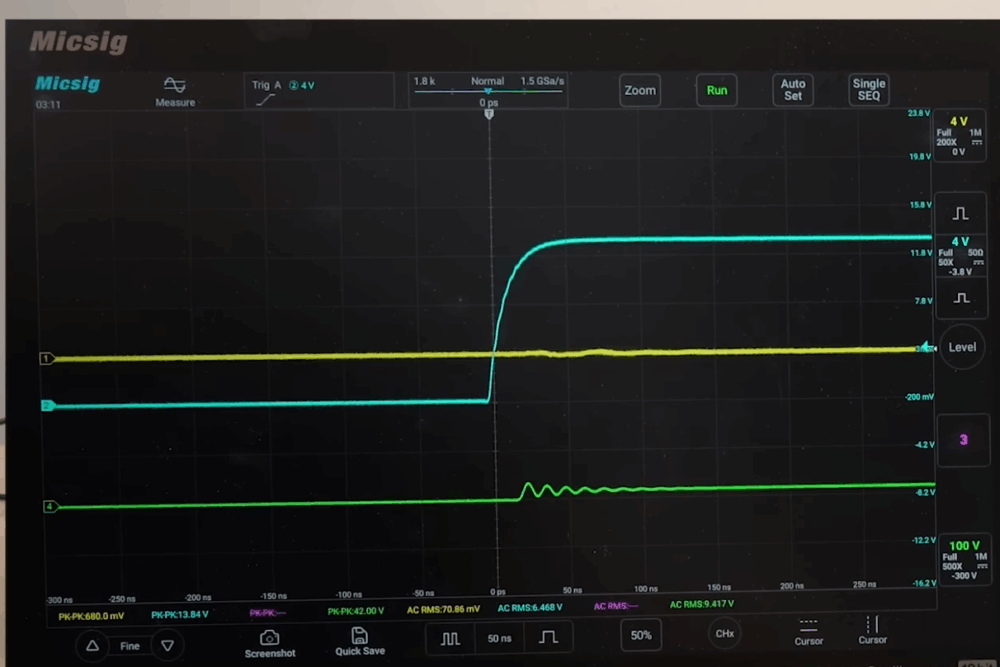

4. GaN 半橋回路での実測比較

✔ 測定対象:GaN ハーフブリッジの上側 Vgs

Source 端子が 0V〜300V を高速に行き来するため、

ここは 非常に高いコモンモード dv/dt ポイント。

|

🔶 差動プローブの場合

出力電圧を 20V → 80V → 300V と上げると、

• 振動(リンギング)が急激に増加

• 300V 条件では 明らかな誤動作 が発生

o Vgs 波形が乱れる

o 回路が正しくスイッチングしない

差動プローブ自身が負荷となり、回路に悪影響を与えてしまう。

🔷 光絶縁プローブの場合

• リンギング無し、非常に綺麗な Vgs

• 300V 条件でも回路は安定動作

• 測定対象への負荷が極めて小さい

• “真の波形” により近い結果を取得可能

|

5. 総合まとめ

|

項目 |

受動プローブ |

差動プローブ |

光絶縁プローブ |

|

電気的絶縁 |

× |

× |

◎ 完全絶縁 |

|

浮遊測定 |

Math 必要 |

直接可能 |

直接可能 |

|

コモンモード耐量 |

極低 |

2〜3 kV |

50〜60 kV |

|

高周波 CMRR |

× |

△(技量依存) |

◎ 非常に高い |

|

再現性 |

低い |

中程度 |

高い |

|

測定対象への負荷 |

大 |

中 |

小 |

|

パワエレ用途 |

不適 |

場合により不安定 |

最適 |

© 2025 T&Mコーポレーション株式会社